◎台造字

○潘文良

因台用字,有多字,在找不到,合用字,於是不免要加造些台用字;有的人,挺反造新字的,而可用那些「借字、借音」的字;究其「字」,不免「附」,用起、看起,在怪得很。(客造字亦然。)

譬如台用字「」,其是「勿」二字音後的新造字(如「甭、、�」等字),一看就知其意「不」;世人每用「袂」字作「」,字、字形看,「袂」字如何有「不」的意思?明明就是「借音用字」,是可「就、一再」地,持使用下去。 (喔!很多人,想是因,以打出「」字,只好跟著用「袂」字啦!)

古,造字未多,故不的字,就以「假借」的方式,先借同音字用——

可奈何,借久了,就「不必了」(要也不了);後,形成「一字多」,不免造成,混淆不清,令人解,於是,也就加上一些偏旁(部首),以作,其更加精了,形成「古今用字」,不同「字形」。譬如

「女」字,本名,是「女子」(男子相)之意;形容作

一、女性的、雌性的。如女老。

太平.卷三八五.崔「畜一女,常往家捕鼠。」

二、幼小、柔弱。 .豳.七月「猗彼女桑。」

不知如何,竟也被借作(或用作)代名的「汝」——

《左.宣公十一年》「侯公皆寡人,女不寡人。」(此女同汝。)

「女不寡人」,不加注解,不免令人成「女子(或女)不寡人」,可就生啦!

若作「汝不寡人」,字明,者即知是「『你』不寡人」。

「采」字,本「摘取」,是——

《.周南.雎》「差荇菜,左右采之。」

後又被借用「色彩」的「彩」——

《.月令》「命官染采。」

被借用名有色的帛曰「采」——

.卷九十一.殖「文采千匹。」

古.注「帛之有色者,曰采。」

後,「采」加了不同偏旁,成「、彩」二字,以各司其。

者用「」摘、、收、果子。

色用「彩」彩色、色彩、七彩、彩虹。

而原「采」字,用於神采、文采、采、丰采。

造新字,是「所」,譬如今新,多化元素,字不符使用,能不再造新字?

以今日技而言,在上,要造字,其也不啦!印刷更方便,可不必刀刻字、字——如何有那些人,以接受「造新字、新造字」呢?

例而言吧!

今人每「」,把「子」,作「子」。

阿文道「如是『那』,可把『那子』,作「子」!」

「」字怎看,也不有「」的意思;而「」字怎看,也不有「那」的意思——不如,就造新字解吧!

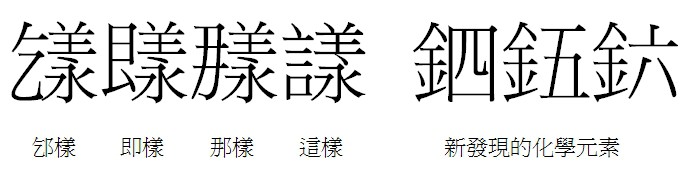

阿文花了,就造了三字、、。

,音「ㄋㄧㄤ」(),台音「ㄏㄧ└」(「ㄏㄧ」)。

,是「」(那)的合字。

,音「ㄐㄧㄤ」(),台音「ㄐㄧ└」(「ㄐㄧ」)。

,是「即」()的合字。

(青矗先生,「(那)、即()」,合「、」二字。

阿文故而「(那)、即()」,合作「、」二字相。)

如是,「那西」,可作「物件」;「西」,可作「物件」。

若以而言,不妨就造作「(那-�+)、(-+)」二字吧!比把「」成「那」、把「」成「」好,不是?

台、客,或地方方言,找不到的用字,乃至真的「有音字」的情形,相信是很普遍的象,因比字快,像因外,而有了「新」,但用字,可就能那快,就生「新字」。

譬如「包」一,南沿用日的「パン」(台拼音:pháng,音似「胖」),至今也生「新字」,大家不妨就集思益,造一「形、、音」,都很恰的新字——

比用「胖(ㄆㄤ)、食胖(ㄐㄧㄚ└ ㄆㄤ)」,要得好。

2015.03.01.日 02:07:06

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■考料

◇基百科>包

日在明治初年(1868年)之前,以「蒸、、、包」表。

代日本,使用「パン」(pan)之片假名表。「パン」(pan)源自於葡萄牙的「pão」。大是在十七世的安土桃山代,到日本的葡萄牙人,把包及其名,入日本。

南的包法,沿用日的パン(台拼音:pháng,音似「胖」),至於,吐司是「食パン」(台拼音:siok-pháng,音似「修胖」)。台食物,如、、油、包子、小包、等,均的包。在,包通常指吐司,或者料的各色甜包。

■台、台用字、新字、造新字

文章定位:

全文

全文