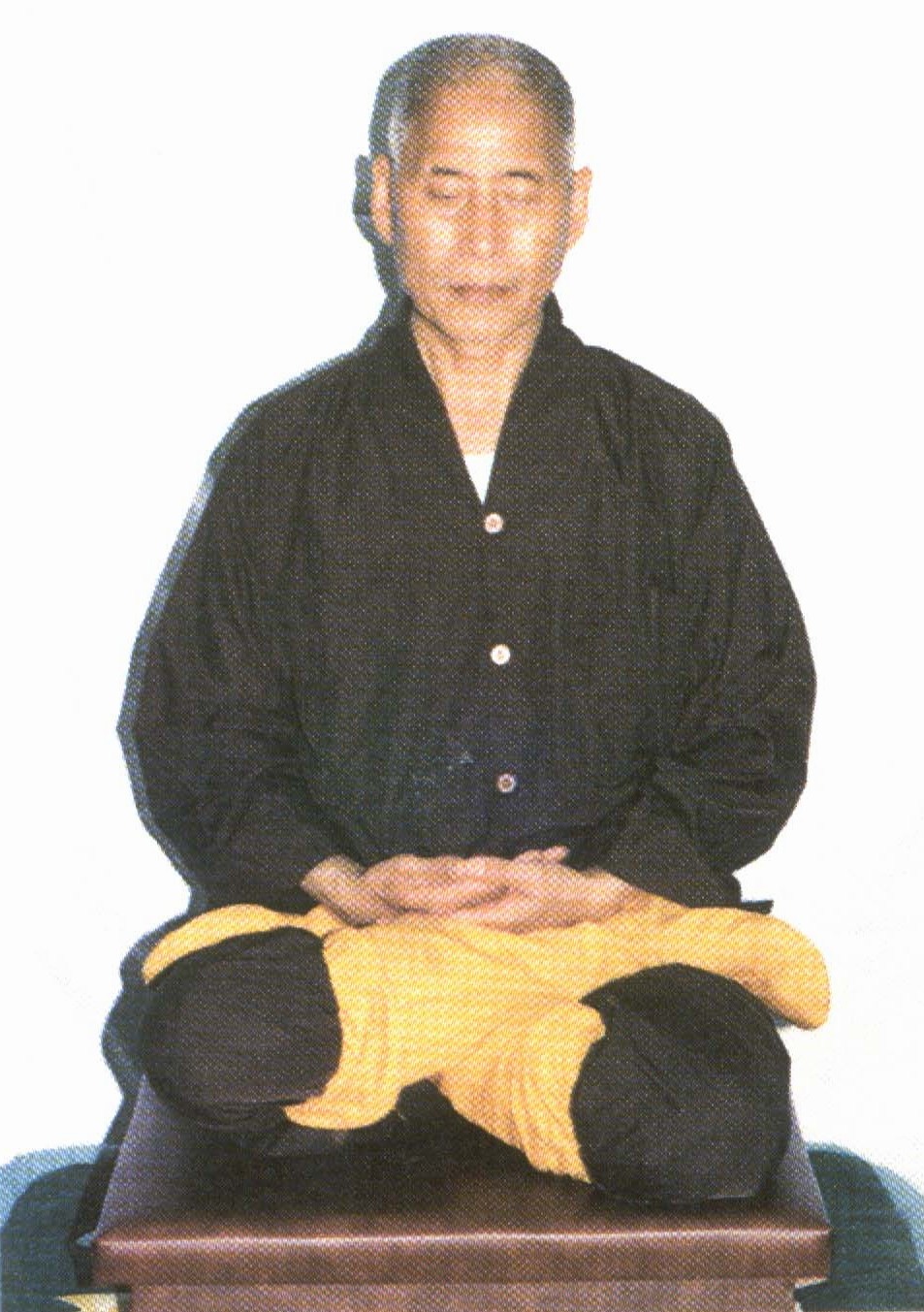

(不金坐)

(不金坐)

【**法:世之修持】~上~

《坐之前方便》

一、坐前的身

坐之前,要放下,行容安,不可粗。首先身次,使各部分血液流。用手按摩全身,腿、膝、腰部、脊、胸部、臂、後、部、,再以手浴,如洗式,功用可以醒,降血,。

二、坐前的情

坐前後,切勿脾。若坐前肝火,於坐以入定。若在坐後生,由於息仍在中行,尚未散至粗,引致血液突然沸,使人感躁不安,胸部似有物件梗塞,此情形,有延日不散,故不可不注意。

三、坐的境

坐需找一清地方,的境。若清幽之,於嘈的地方用功,也非不可以,不需要置心一,不可境所。又注意,面喧音,切勿生心;或生恐之念;或想法躲避,知此心一生,便是境所,仍是分妄想,一切音置之不理,一心照功夫,如是日久,一可以入定,此定音不妨。不,功夫未曾用到熟,不易解中妙。比如在屋人深,屋外火炮恍若不,如俗:「而不,而不,食而不知其味。」因心不在焉也。以心念一,外不能。古德有:「十字路口,正好打坐。」即是意思。

坐空要流,但不要受,尤其是後,膝,脊骨。如果著了,仍以打坐治。坐要,但不可在梳化上坐,因在梳化上坐,不能升起。坐之不可光,光心易浮:也不可於暗,暗心易昏沈。

四、坐的

每日抽出一些,坐次,每次由十分增至二十分,再由二十分加至三十分,若能常坐半小,三月後,必功效。第一次坐最好在上午大便之後,因大便後加,坐可以大元。第二次坐可在下午沐浴之後,以洗澡後血通,坐加速血液行。

子午二(中夜十一至零晨十二及中午十一至十二)不宜坐,因走至病,加重其患。也有人,子、卯、午、酉四打坐最好,因天地正感交刻。法,不知是非。我,子午二最好小睡,尤其是患病者,得益更大。西也曾:「午後小睡人有益。」密宗有:「功,上午以早晨太升宜,下午在傍晚,太下山宜,以免日照烈,害眼睛。」然,平素功有之人,何都可坐。

五、坐的姿

坐需腿起,腿可以短血液通道,今心容易入定。每有人於公之後,端坐於石上或椅上,腿垂下,目,如是坐,未得法,得到入定功夫,因身心有,所:「四肢,心必:四肢舒,心必散。」因身舒散,其心不易人定。佛家之坐,要人四肢蜷起,由於身收,其心容易入定。

坐有坐式:

一、跏趺坐,也名跏趺坐。分方式—

甲、不金坐。是左腿放在右腿上,再右腿放在左腿上。

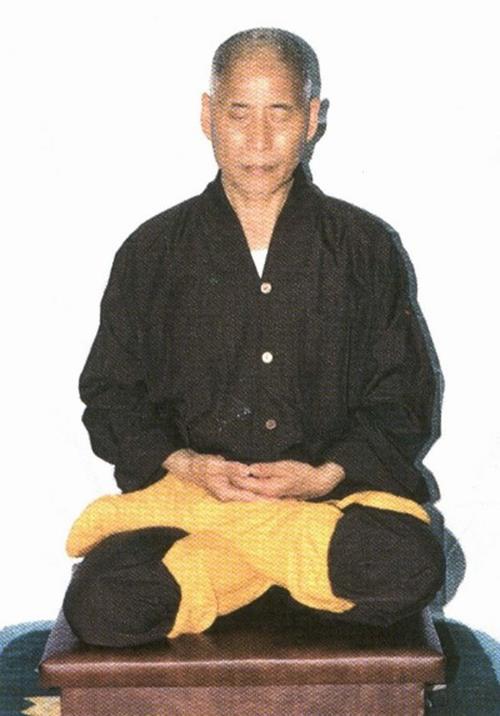

乙、如意吉祥坐。右腿放在左腿上,再左腿放在右腿上。

如此姿,自然端直,不致前後左右。假使初坐,或年已高,以仿效,那就不必勉,可改用跏趺坐。

二、跏趺坐,也名膝坐。分方式—

甲、金坐。是只右腿置於左腿上。不需再左腿置於右腿上。

乙、如意坐。是只左腿置於右腿上,不需再右腿置於左腿上。

此坐法,有缺,因左右膝落空,身易左右斜。

以上是佛家和道家的坐法。如果也做不到,可小腿交叉於股的下面,也名交叉架坐。儒家多取此坐法。

大有一僧人,夜在墓地跏趺坐,鬼是一座金塔,大家跪拜;僧後改,鬼塔,依跪拜;後再改交叉坐,鬼土堆,於是停止跪拜。因佛家主坐或,故有此故事。

若腿麻木不能忍,可以腿上下交,如再法忍耐,可伸直分,等麻木消失後,再重新腿坐。

坐通常有三情:一、有些人生骨骼柔,始便能或跏趺坐。二、要三五月或一年,始能或,此是血骨所致。三、有些人坐年,仍法或,是血不通所致。直至一旦血通,坐一小亦不麻木,所:「血通不痛,痛不通。」

手安放的位置。先左右手掌伸直,手背叠於手掌上面,左手在下,右手在上,近小腹;置於腿上,大拇指,有如陀印,功用可使左右血液交流。挺起胸膊,端身正坐,身不曲,也不高,不低垂,也不昂仰,脊骨要直。之,不可倒西歪,前俯後仰,身坐不正,血不通,血不通心入定。

六、眼耳鼻舌身心的置

眼宜,也有主微,恐人昏沈,若不昏沈,是以宜。因眼境,容易分心。

耳不外,以心念一境,不去注意外。

呼吸用鼻,不可以用口。用口呼吸,引致白血球增加,氯化升(分升高),身不利。鼻孔徐徐吸入清,用口吐出,想息全身毛孔出入,至三五七次,然後口:唇相著。呼吸其自然,不可用逆呼吸,或止息法,亦不可深呼吸,更不可用法。

嘴唇,舌舐上,功用可以。天井有水(口水),之慢慢咽吞。古人口水「玉醴仙」,道家「玉液丹」,或「生酒」或「津成精」等。其功用可以灌溉五六腑,增脾胃消化,定神。

坐久若身有俯仰斜曲等事生,即正,否,日久生毛病。坐若身,此乃血不通所致;或神;或心理作祟;或任意放,坐需要精神集中,提高警,以免大,法收。坐不短,要排除妄念,切勿身,四肢也避免移,以身故心,心既散,何能入定。

若身冷,用毛巾被等之,若有出汗以乾毛巾擦,用毛巾擦容易受。

心不可追求功效迅速,有追求便是妄想。既不可以心求,亦不可以有心得。所:「只耕耘,不收。」

七、日常生活的配合

除久坐有之人外,不可以坐代睡,疲要休息。

食不可,百不通;也不可,精神不振。

平日要注意食,不可吃五辛,以五辛生吃生,熟吃淫。避酒,守五戒。

切忌情暴躁,遇善境不喜,遇境不。

坐有四字真言。所:「、、守、息。」,是全身放,部,肩,眉及口角,全身悉令放下,宜穿身衣。,是思想,不使七情六欲生起。守,是意念安守丹田(小腹),令心聚精神。息,是和息,逐入於微、、慢、的。

本功的人,於行住坐,出入往返,均可境,由於初,心粗意,必以坐入定。佛住世之,及後佛教到中,弟子修行果,皆以打坐首要。古德偈:「得道愧人,安坐若蟠,跏趺坐,魔王亦怖。」故於四威中,以坐。

《修身心》

一般人打坐,大多是保健,病延年;儒家以修心性其目;道家丹,以求;佛教以明心性,成佛度生。述有千差,括言之,不出修身修心。上述前三者以修身原,後一粹是於修心。

佛有:大凡世一切有所作之法,既落於形,便不免有生有。身既由父母所生,然也是有之法,既是有所作,不它修得如何固,就是仙家修得千,也不後死而已。

曾:「八劫,是落空亡。」吾人之身由少至,由至老,由老至死,但心不生死而移。不今生未曾改,即父母未生之前,及生命束之後,心依湛然不,可古不,永久常,佛此:「常住真心。」世人若能回光返照,明其心、其性,可臻至不生不之境地。

於修身的方法也有多途,於此略介如下:

假使有人能居室,放下,思,心如空,和息,安身心,由於心平和,肌肉弛,肺量大,血液通,如此安坐,可以致身健康,病延年。或平息妄念,心想著自己在打坐,不令其心向外奔,一意注全身。或心一,安守一境,日久也可功。或坐用上下前後循不息,吸由丹田旋而上,直通大,呼由大旋而下,再丹田,如此往不停,可使全身舒,身康,但未人指,此方法不可便用。或用增呼吸方法,可以致保健的作用,如道家所用的服法,精安神,思想,能增地水火的四大元素。

中人的坐方法,分有派。

一、派。不作任何冥想,注一事,端身正坐。

二、有派。意念一境。此派又分三方法。

甲、默念法。

不必出,心想默念。思想,心情舒,血流通,精神愉快,若仙,如入中,身若海,如。如果血低,念血升高,若血高,念血降低等句。若念想一起用,功效益迅速。然不可超七字,字多易生念。若是佛教徒,可默念「南阿陀佛」,或念「南世音菩」均可,因有超七字。

乙、意念守外境。

用心去想身外之物。例如百花放,海洋,晴空里,中夜星辰,青松柏,宇宙一。或注意目前一牛之地。俗有:「笑一笑就少一少,一就老一老。」若人常想心事,就健康。

丙、意念境,心注意身,有八方法。

丙一、百穴(中)。

道家所:「眼思。」密宗有灌法,若,神由此而出,可以成成。佛:「眼生天,人心鬼腹:旁生膝,地板出。」故有坐之人,守。

丙二、祖穴(眉中)。

《法》妙音菩品:「迦佛眉放出白毫相光,照方百八那由他河沙等佛世界。」由此可知,眉也是重要穴道。

丙三、中(乳中)。

此乃人之中心,常守亦可打通奇八。普通人只通十二,奇八非坐不能通。奇八即、、、、、任、督、。八中更以督,任重要。督起於,循背而行;任起於,循腹而行。若通督任,名小天。通其他六,名大天。

丙四、肚。

人之有生,在最先。於胎根,外通母腹。在母胎,全靠吸取元素而生,是以人生的重要部位。古德要人想肚如豆般大,首先解衣清楚,然後起眼睛,令身心和。若心向外攀,立即收令返,後若想念不清,再解衣看,令清楚。如此凝神,注守不散,非但可以病,且能入定。

丙五、念丹田。

道家以心之丹,如田可以植禾,意即一切成,不出此丹田外。其云:「常伏於下,守神於身,神相合,而生玄胎,玄胎既生,可以生身,此丹不死之道。」此不是其宜之,其宇宙人生,森象,一不是有生必有,有好必有,高低、短、大小、方莫不皆然。要想不死,求生,生死,方是究竟解生死的大。丹田也有它的部位,在下的是下丹田,在心的是中丹田,在眉的是上丹田。今教人想的乃指下丹田。佛教宗丹田在下二寸半,密宗在下四指中之,道教在下三寸位置,以人之高低不等,是故各也不一。又密宗此「生法」,意宇宙有一切皆由此而生,亦名「海」,全身之集聚於此,然後由此分布身。若心注丹田,心到至,到力至,力到血至,有力使血液推至全身。有想下有一色明,或想中有火,由於身弱的人,大多下冷上,病者易,患重者不知。如人透支多,辛不易,愈是休息,愈疲倦。如人健康不受,弱不受,二者不能混一。意守腹部,久而感,小腹咕咕地。如果心火不足,可藉外火相助,用艾燃下四寸之,每次三十分,早晚各一次,如此不寒,且能大元,通。若身,不宜,此外,一切均妨。

丙六、止心於足底下之「泉穴」。

此法能治一切病患,由於五於部,心多向上攀,心於火,火向上升,水往下降,水火不,病生。若心向下想,火便往下降,水向上升,水火既,合,病消除。

丙七、心病。

何毛病,若能心一意,心病,以心果之王,心至何,病患即除。心比如王,疾病如:王至何,便逃走。又有相之,如水大之病,用的想治;火大之病,用弛的想治;地大之病,意念集中於治;大之病,意念集中於足下治。

得病也有三因。一、四大五得病。二、鬼神所作得病。三、宿世得病。

四大生病者:常止心在下,多地大,而生地病。常止心在上,多大,而生病。常止心急撮,多火大,故生火病。常止心,多水大,故生水病。又地大增者,沈重,身枯瘠。火大增者,煎寒,肢皆痛。大增者,身,逆急。水大增者,痰,食欲不振等症生。

四大不得病者:行役,健,裳寒,外助火,火破水,是增火病。外寒助水,水增害火,是水病。外助,吹火,火水,是病。水火三大增害於地,名等分病。或身分增,害水火,亦是等分,地大病。若此四大不,生四百零四病。

五得病者:身寒,痛口燥,是心病相。身,心鼻塞,是肺病相。愁不,痛眼,是肝病相。疼痛,食失味,是脾病相。咽喉噎塞,腹耳,是病相。

六神生之病:若多怕,是肝中魂。多忘前失後,是心中神。多恐怖狂,是肺中魄。多悲喜笑,是中志。多回旋疑惑,是脾中意。多失意不,是中精。

知生之道,眼不多而魂在肝。耳不多而精在。鼻不多嗅而魄在肺。舌不多而神在心。身不多而志在脾。意不多思而神守舍。老子:「五色令人目盲,五音令人耳,五味令人口爽,畋令人心狂。」即此也。

如得四大五之病,求中西生治。若是鬼神作祟得病,勇猛精,以固志,加以咒力,或念《心》,《大悲咒》,《往生咒》,或大乘典,可以痊。若是宿果病,如生意失,家不和,病交加,一切不利,存好心,好,行好事,戒放生,一切,修一切善。常跪在佛菩面前,生大愧,露罪,求乞悔,可以消除一切罪。

丙八、息身。

放身,放下,一切乎自然,不可於拘束,想息周全身,毛孔,或出或入,障。如此用心,非但通,更能消除病患。

波密有五。

一、心上,久心於,如得病,自己以得到神通,有的感,易出偏差。

二、心,久眼好上瞻,能色,或赤色色,或光明,常用生患。

三、心鼻端,出息入息,易悟常,心若,能定。

四、心(海),能除病,三十六物,能特等。

五、心地(足中),心下,四大和,能根本不。

心如猿猴,以於柱上,其心自然伏,心於五也是如此。此五想方法,前二久用生患,後三久用可生定,人知中用。

入定有三事要注意:

一、伏心中想念,令其注一境,或想丹田,或於心,使不。

二、伏心中昏沈,初坐妄念比平多。坐日久,妄想就少,但妄想少,瞌睡又相。不是一般用功人之通病,行者要提起精神,或注意鼻端,昏沈自然消失。

三、摒外,使眼耳鼻舌身之五根,不色香味之五境界。

住定有三事要注意:

行者於一坐,始入定,至出定,於其中,或或短,必身、息、心之三事,不之相。

一、身不不急,是放,意即束。易生懈怠,急易生病症。若坐久疲,其身有倒西歪,或前俯,或後仰,已即正,不可它而去。

二、息不不滑。是酸,滑即不凝。使息出入微,似有似。坐,息出入有,或息然,而不通,或出入不微,皆是不之相。息之出人,需要,不不粗,出人,似有似,身心和,此是相。

三、心不沈不浮。沈是昏暗不清,浮妄想。身息然得,而心浮或昏沈,或急不定,安心向下,下丹田,制一切妄念。若心昏沈注鼻端,其心自能。

出定有三事要注意:

初入定是粗入,後出定由至粗。

一、行者坐,欲出定,於未出定前,先心放下,由粗,思名相,逐攀六境界,因其最初入定,收念,如今出定,需一心散於念。

二、口吐出,令身中外散,想身毛孔,一同出。

三、微微其身,次肩膊及手,再二足悉令柔,然後以手摩毛孔,擦腿足等,再用手揉眼後,始目,稍歇片刻,方可座。

坐放,以便行,免腹存多,日久致疾。昏沈重,振作自心,或思日月光明,或以冷水洗,或起立行。心猛,易生掉。懈,易生昏沈。故要心念不昏沈、不浮、不散、不逼迫。

「坐」是佛教有名。六祖:「心念不起名坐,自性不名。」又:「外相,不定。」梵那,,思修,功德林等名。以因,能生智慧神通妙用果。又名三昧,翻定,正受,直定,正心行。息凝心,如蛇行路常曲,入竹筒中直,故名正心行。今人作事,得妙,亦三昧。

有大乘、小乘、凡夫、外道、世、出世、出世上上,有如、祖之名。

世有二。一、根本味。二、根本。

※一、根本味。※

即四天,四量心及四空定,名十二,是凡夫、外道和小乘共修之。方法是用:「下苦粗障,忻上妙」之六行去修。若欲界的散心,即修四。欲求有大福德,修四量心。若色身,修四空定。因其生出世善法的根本,又於定中生著味,故其根本味。根本味,凡夫外道以六行修,有漏智,不生漏慧。

根本味者,人之思想,如瀑流水,坐分,便思想更多,坐久凝。如水,若放白,便沙土下沈。又如光透,方微上下。妄想分,正是如此。

《欲界定》

未得初之前,先修欲界定和未到地定,首先安坐端身心,由於心之故,息和,此心路泯泯澄,安,不攀七情六欲等事,名粗心住。/span>

不攀外事,心之微流注,那不能停止,逐愈凝愈,忽息出入短,知所,去所至,入不聚,出不分散,似有似,名心住。

心既精,心自然明,由於定法持身,坐不疲倦,任不,或一坐分散意。此身如似影,爽爽空。若空,身心之相,而未有定之功德,是名欲界定。(欲界指色欲、情欲、食欲、淫欲。)

得欲界定,因定心既,未有功德支持,很容易失去。失有六因:即一、心有期望。二、疑惑不。三、怖心生。四、生大喜。五、著不。六、愁悔恨。

未得欲界定有一不正心,即希望心。

正在欲界定,有四,即一、疑惑。二、恐怖。三、喜。四、著。

出定之後,有一,即多悔。若能此六邪心,易入定。

而後再修未到地定,中,均有未到地定。得欲界定後,未得初前,有境界,能生初。於其中,然一,身心豁,然未去欲界身相,於坐中不身首,衣服床座等物,如空,是名未到地定。即是初的方便定,亦名未,亦名忽然湛心。

得此定,提防邪。其中有十相。

一、增相。增者,身手起,也如此,外人其身心不安,或如著鬼,身手,或坐外境,如得神通,此增相。者,若上若下,未及身,即便,或坐疏,法持身,此相。

二、定相。定者,心及身,定所,不得自在,或因此便入邪定,乃至七日不能出定。者,心意,攀不止。

三、空有相。空者,之,都不身,空定。有者,之,身,如木石。

四、明暗相。明者,外光色,乃至日月星辰,一切色相,不悉。暗者,即心暝,如入暗室,所知,如熟睡人,亦如死人,心相法。

五、喜相。者,其心,憔悴不。喜者,心大,不能自安。

六、苦相。苦者,身心疼痛,不安。者,甚大快,著。

七、善相。善者,常念外散善,破三昧。者,即愧等,心生。

八、愚智相。愚者,心愚惑,迷倒。智者,利使知,心生邪,破定。

九、相。者,五及覆蔽心。者,空相定,得道得果,解,生增上慢。

十、相。者,其心,出定入定,不得自在,如瓦石,可,不善道。者,意志弱,易可,若泥,不堪器。

如是等十,坐心,破定,令心邪僻,是邪定相。分邪正之相,以三方法之,真金以、打、磨便能知道。定喻於磨;修治喻打;智慧察,譬如火。

於未到地定,不身首床座等物,非,如灰覆火、如夜食、如盲,不其情。行者身息心,如芭蕉相,有。入定深,不身,外不物,如此或一日,乃至十日,或一月乃至一年,若定心不,守增,於此定中,忽身心凝,而,有身,如似影,之,或上,或下,或腰,身。至足,多成退分,腰成分,足多是分。之,上多退,下多,,功德量。

略十善法眷俱起。

一、定。二、空。三、明。四、喜。五、快。六、善心生起。七、知明了。八、累解。九、境界前。十、心柔。有此妙功德,法,如是或一日,或十日,或一月五月,乃至一年,此事既,又有,次第而,名初相。

者而有八。

一、重如下沈。二、冷如冰室。三、如火舍。四、如。五、如皮。六、滑如磨脂。七、粗如糠秕。八、如骨。

此八相,是由四大化而。重是於地大;冷滑是於水大;粗是於火大;是於大。

又八,因息出入所致,入息地大而重,出息大而,入息水大而冷,出息火大而,入息地大而,出息大而,入息水大而滑,出息火大而粗。

若於中定前,未有十善法,先八,多是病相。如重沈,是地大病生。如冷滑,是水大病生。如粗,是火大病生。如掉浮,是大病生。

若入息所得重冷滑等病,用出息而去治。如出息所得粗等病,用入息而去治。

又因重沈等,生睡眠;因冷滑等,生疑惑;因粗等,生恚;因掉浮等,生掉悔;又因四大合成世法,令生生起欲。坐者不可不防。

因欲界色、受、想、行、之五,色界五,粗有所不同,故有八生。譬如世人,愁,起,壅塞不通,俾令四大生化,心而生,乃至得病至死,此苦不外。今此中,有事,亦心有。八之事,未必,或三五,先何,若其次第,亦定前後,者先,多有人,而。

(如意吉祥坐)

:法一九二九年生於河南省武安。俗姓王,名德,年十五,性崇和尚出家。旋慈舟律、瑛法、法佛。大德之法忘、言行合一,遂公智慧之。

法是一位中代的高僧,至今已出家修行76年、戒75年的老和尚,在香港、南具有深影的佛大德。他是香港佛教,佛教青年,武安泉寺山方丈,香港天精舍住持,明寺住持。

十年,公持戒精,自奉;好不倦,深入藏;慈悲喜而平易近人;故深受信之戴。

公以弘深,行菩道,普度萌,于中、港、美、加各地敷演正法。每作畏布施,放生法,慰病人。或遇娑婆者,念佛助其生西。又常法施于民、,度生,不退而。

自公任中佛教,印佛籍百,初之士燃法,者咸以大士目之。

文章定位: