摩祖《悟性》白文

夫道者;以寂。修者;以相宗。

文:道的本是寂,因此修道的人以不留於各相根本行修持。

故云:寂是菩提,相故。

文:所以,文中:“寂是菩提,寂的“”就是指要掉各相。”

佛者也;人有心,得菩提道,故名佛。

文:什是佛?佛就是悟。人有了悟的心而得了菩提道,因而就叫做佛。

云:一切相,即名佛。

文:文中:“不留於一切各相,就叫做各佛”。

是知有相,是相之相。不可以眼,唯可以智知。

文:因此,於悟者而言,即使是有相,也是相的那相。相之相,不是用眼睛所的那相,而是只能通智慧而感知的。

若此法者,生一念信心,此人以大乘超三界。

文:如果的法, 能立刻明白, 在一念之生起信心, 的人就已生了大乘佛法之心,因此而能超越三界。

三界者:嗔是。返嗔戒定慧,即名超三界。

文:三界,就是人心中的“”、“嗔”、“”。通心的返照,能,“”、“嗔”、“”立的就是“戒”、“定”、“慧”,“戒、定、慧”就叫做超越三界。然嗔亦性,但生而言矣。但是,人的心的“、嗔、”不是具的某西,“、嗔、”是生的心性的概括。

若能返照,了了嗔性即是佛性,嗔外更有佛性。

文:如果自己的心行返照,就能自己心中的那些“、嗔、”,如果所 的些“、嗔、”用“戒、定、慧”去除,就能了嗔的根性,只有明白地、清晰地除了嗔之後所得到的根性,才是佛性,除此之外有的佛性。

云:佛本,常於三毒,于白法,而成於世尊。

文:文中:佛本源而,常於三毒之中,在去除垢染的法中成,最後成就世尊的境界。

三毒者:嗔也。

文:所的三毒就是嗔。言大乘最上乘者, 皆是菩所行之, 所不乘, 亦所乘, 日乘未乘, 此佛乘。之所以大乘佛法是最上乘的, 是因一切所行之都是菩所行之, 菩既所不 乘,又所乘,始於乘,又有乘,就是佛乘。

云:乘佛乘也。

文:文中:乘就是佛乘。

若人知六根不,五假名,遍求之,必定,此人解佛。

文:如果一人知道“六根”所得到的不一定是真的, “五”也不是假借的一名,些西,遍求,找不到固定之所,那,在候,人就能明白佛所的了。

云:五窟宅名院。照解即大乘,可不明哉。

文:文中:五存在的那地方就是院。通自我照而悟解的就是大乘佛法之,道理不能不明白啊。

不一切法,乃名定。

文:不一切法就叫定。

若了此言者,行住坐皆定。

文:如果明句的人,那他的行住坐都是定。

知心是空,名佛。

文:知道心就是空,就叫佛。

何以故?

文:什?

十方佛皆以心,不於心,名佛。

文:十方佛都是把作心,而不於心,把叫做叫佛。

身不吝,名大施。定,名大坐。

文:身而不吝就是大施。不在所有的或者所有的定之中,就是大坐。

何以故?

文:什?

凡夫一向,小乘一向定,出凡夫小乘之坐。

文:凡夫一直都在求, 小乘之人一直都在求, 不求也不求的坐是超越於凡夫和小乘之人的大坐。

若作此者,一切相不求自解,一切病不治自差,此皆大定力。

文:如果有了的, 那, 於所有一切相都不需要主求, 就能自然解, 所有一切的病不需要治就能自愈,些都是因大定的力量所致。

凡心求法者迷,不心求法者悟。

文:凡是著自己的心念去探求佛法的就是迷,不著自己的心念去探求佛法的就是悟。

不著文字名解;

文:不被文字制的就叫做解,

不染六名法;

文:不被色、、香、味、、法六污染的就叫做法,

出生死名出家;

文:超於生死之外的就叫做出家,

不受後有,名得道;

文:不惦著事後得到答的就叫做得道,

不生妄想名涅;

文:不生起妄想的心念的就叫做涅,

不明大智能;

文:不於呆的就是大智慧,

名般涅;

文:心的候就是般涅,

心相名彼岸。

文:有心相的境界就叫彼岸。

迷有此岸,若悟此岸。

文:於迷的境界的候, 有此岸彼岸的分, 如果悟了的候, 就不存在此岸彼岸的分。

何以故?

文:什?

凡夫一向住此。若最上乘者,心不住此,亦不住彼,故能於此彼岸也。

文:因凡夫一直都在此岸,於悟了最上乘佛法的人,心不住此岸,亦不住彼岸,所以能那彼岸此岸的分。

若彼岸於此岸,此人之心,已得定。

文:如果能到彼岸此岸的不同,那人的心至少已到定的境界了。

名生,悟解名菩提,亦不一不,只隔具迷悟耳。

文:就叫生, 悟解就叫菩提, 者, 既不是同一西又是同一西, 者之只是迷和悟的不同而已。

迷有世可出,悟世可出。

文:迷的候就得需要找一有的地方才能, 悟的候就明白任何地方都可以,根本不需要特殊的地方去。

平等法者中,不凡夫于人。

文:平等之法的意思是,是凡夫或者是人都是一同仁的。

云:平等法者,凡夫不能入,人不能行。

文:文中:平等之法,凡夫入,人做不到。

平等法者,唯有大菩佛如行也。

文:平等之法只有大菩和佛如能做到。

若生於死,於,皆名不平等。不於涅,是名平等。

文:如果生死是不同的、是不同的, 那些都叫做不平等。 看不出涅根本上有啥,才是平等。

何以故?

文:什?

涅,同一性空故。

文:因涅都是空性衍生出的。

是以小乘人妄,妄入涅涅所。

文:所以小乘之人自己的想像的去除, 自己的想像的去入涅, 反而被涅想法所,因而不能得到解。

菩知性空,即不空,故常在涅。

文:菩知道的本源自於空, 因此自己的心於空的境界之中, 有空, 所以也就自然而然的常在涅之中。

涅者:涅而不生,而不死,出生死,出般涅。涅,涅,染著;,去除。心然於染著之中但不曾因染著而有所增加, 就叫做“涅而不生”;心然於除之中,但不曾因除而有所少,就叫做“而不死”,既不存在滋,也不存在消,既不存在生,也不存在死。不生不、不垢不、不增不,超於生死之外,才是真涅。

心去,即入涅。

文:心之中的心念有出也有消失,去也,就入了涅的境界。

是知涅即是空心。

文:因此而知道,涅就是空掉自己的心念。

佛入涅者,在妄想。

文:佛入涅的境界,就是在於除妄想。

菩入道者,即是。

文:有的那心境就是菩修道的道。

空者,即是嗔也。

文:心之中空的那地方,就是有嗔的地方。欲界、嗔色界、色界,若一念心生,即入三界;一念心,即出三界。,是欲界,嗔,是色界,,是色界。如果一念之心思,就掉入三界之中,一念之心思平息,就跳出三界之外。是知三界生,法有,皆由一心。因此知道,三界的生、法的有都是自于人心。

凡言一法者:似破瓦石竹木情之物。

文:任何一宣的法, 都如同修房子剩下的那些破瓦石、破竹木一, 都是借用的情之物。

若知心是假名,有,即知自家之心亦是非有,亦是非。

文:如果知道了自己的那心不是一假借的名而已, 有, 那也就知道自己 的那心既是非有的,也是非的。

何以故?

文:什?

凡夫一向生心,名有;

文:凡夫不的生出心念,心就叫做“有”;

小乘一向心,名;

文:小乘之人不的掉心念,心就叫做“”;

菩佛未曾生心,未曾心,名非有非心;非有非心,此名中道。

文:菩佛不曾生出心念,不曾掉心念,心就叫“非有非”。非有非的心就叫做於中道。

是知持心法,心法俱迷;不持心法,心法俱悟。

文:因此而知道, 著自己的心念法, 就自己的心法都迷, 不著自己的心念法,就自己的心法都悟。

凡迷者:迷於悟,悟者:悟於迷。

文:所有的迷,都是希望悟而生的迷,所有的悟,都是因迷失而生的悟。

正之人,知心空,即超迷悟。

文:有正的人,知道心本就是是空的, 不存在迷,也不存在悟, 因而能超於迷悟。

有迷悟,始名正解、正。

文:有迷也有悟,才是正解、正。

色不自色,由心故色;

文:五彩斑的有色世界不是它主跑到人心中建立起一色相的。 而是由於人去察和感受它才在人心之中建立起的色相的。因而叫做“色不自色,由心故色”。

心不自心,由色故心;

文:人心之中的那心相, 不是心自己空生的, 而是由色相而生的心相。因而叫做 “心不自心,由色故心”。是知心色相俱生。因此知道,心相色相相都是一起生又一起消失的。有者有於, 者於有, 是名真。有, 是生出的; , 是有生出的,才是真。

夫真者,所,亦所不,十方,未曾有。

文:真就是, 既是所不,又是所, 即使具能完全到十方空, 也不曾得自己完全都到了。

何以故?

文:什?

所故,故,非故。

文:因,即使是到了,也不能抱有成;即使是到了,也始存在不能到的部分; 即使是到了,也都存在不的可能。

凡夫所,皆名妄想。

文:就如同的像信受到干而得不清晰一。凡夫因一直都是心念不, 因此外部世界反映在人心中的那色相是受到心念干的相, 所到的色相本身就是不真 的,因此凡夫的所都是妄想。

若寂,始名真。

文:如果人的心清, 自己本身有生干的心念, 那外部入人心所建立的色相就 是清晰的、真的,候的所才叫真。

心境相,生於中,若不起心,外不生境,境心俱,乃名真。作此解, 乃名正。

文:人外部世界行交流的候, 此同, 就生了。如果人的心有生起其他的心念, 那外面的色相入人心的候, 就不受到心念的干, 那所到的色相以及因色相而建立起的心相都是清和真的, 才能形成真。有的理解才是正的。

不一切法,乃名得道;不解一切法,乃名解法。

文:不一切法,就叫做得道;不解一切法,就叫做解法。

何以故?

文:什?

不,俱不故;解不解,俱不解故。之,乃名真;解之解,乃名大 解。

文:因不是或者是不,都是不完全的,不是解或者是不解,都是不完全的解。要不的完善, 不的完善解, 只有不著成地去才是真, 不著成解地去解才是真解。

夫正者:非直於,亦乃於不。

文:“正的所” 是的:不知道有能看的那一部分, 也要知道有看不的部分。

真解者:非直解于解,亦乃解于解。

文:“真正的解” 是的:不知道有能解的那一部分, 也要知道有不解的部分。

凡有所解,皆名不解;所解者,始名正解;解不解,俱非解也。

文:凡是得自己已解了的, 其不是全面的解, 想法, 根本上就叫做不解。著不解、需要解的心去解的,才叫做真正的解。所以,解不解都不是真正的解。

云:不舍智能名愚。

文:文中:自己以自己明有智慧,不知道放下自己的那智慧的,其就是愚。

以心空,解不解俱是真;

文:以心空, 那自己心所得到的事物的答案, 是解或者是不解, 都是真的答案。

以心有,解不解俱是妄。

文:以心有, 那自己心所得到的事物的答案, 是解或者不解, 都是假的答案。

若解法逐人,若不解人逐法。

文:如果人解悟了,那就是法去追逐人;如果人有解悟,那人去追逐法。

若法逐於人,非法成法;

文:如果是法追逐人,那即使去有的法也可以在成法;

若人逐於法,法成非法。

文:如果是人追逐法,那即使去有的法都成了不正的法。

若人逐於法,法皆妄;

文:如果是人追逐法,那法都是妄的、的法;

若法逐於人,法皆真。

文:如果是法追逐人,那法都是真的、正的法。

是以人亦不心求法,亦不法求心,亦不心求心,亦不法求法。

文:因原因,人既不刻意在自己的心中去找法,也不刻意用法去束自己的心,既不迫自己的心要保持某心念,也不用某一法去推求另外一法。所以心不生法,法不生心,心法寂,故常在定。因原因,自己的心中不需要生出任何的法,也不自己的心去比照和模仿法,所以就自然而然的常於定之中。

生心生,佛法;生心,佛法生。

文:於生,心念生的候佛法就消失了,心念消失的候佛法就生了。

心生真法,心真法生。

文:心念生的候真法就消失了,心念消失的候真法就生了。

已知一切法各各不相,是名得道人。

文:每法都有它生的具的背景,具的情, 都是依的具情而行述的法。懂得道理的,就是真正得道的人。

知心不一切法,此人常在道。

文:如果知道心不是法的傀儡, 心不於任何法、不依附於任何法,那此人就是常於修道的氛中了。

迷有罪,解罪。

文:人在迷的候所做的,都是在造罪;在解悟後所做的,不造罪。

何以故?

文:什?

罪性空故。

文:因在悟之後,心於空的境界,有了心念的干,境界下,所所解都是真的, 因此所做的就能真的要求一致, 所以就不造失、不制造罪。

若迷罪罪, 若解即罪非罪。

文:在迷的候, 得自己的所作所有造罪, 其造出了罪; 在解悟之後, 由於所作所真的要求一致, 因此做同的那些事情,不造罪。

何以故?

文:什?

罪罪所故。

文:任何事情本身不存在有罪或者罪, 因的判而做的事情就是造罪, 因正的判而做的事情就不造罪。

云:法性,真用莫疑,疑即成罪。

文中:各的法,不是死板的教,不是硬性的定,重要的在於要用真、真解去指行,而不要著疑的心去行。疑的心造罪。

何以故?

文:什?

罪因疑惑而生。

文:因疑惑在心中生干的心念, 干就不真, 因而生 妄,藉妄而行就造罪。

若作此解者,前世罪即消。

文:若能作的理解,那前世的罪就能被消。

迷六五皆是生死法,

文:迷的候六五都是造和生死的法,

悟六五皆是涅生死法。

文:悟的候六五都是得涅除生死的法。

修道人不外求道。

文:修道的人不借助外物而求道。

何以故?

文:什?

知心是道;若得心,心可得;若得道,道可得。

文:因, 心就是道,心悟了就是得道。心悟了以後,探心的候就有任何的心念生,探道的候,就不存在任何的道,候心就是道,道就是心,心本身就在道之中,因此心道也有分了。

若言心求道得者,皆名邪。

文:如果有人要心去求道,把心道分的求道, 都是邪。

迷有佛有法, 悟佛法。

文:迷的候就得是有佛、有法, 真的悟了就有佛也有法。

何以故:悟即是佛法。

文:什?因悟就是佛法。

夫修道者:身道成。亦如甲折。

文:修道的人,身而道成。如同掉皮一。

生此身,念念常,一定法,但念修之;亦不得生死,亦不得生死;但念念之中,不得妄想;生有涅,死入生法忍。

文:人的身是因而的,身中的心念是在不的化,有固定律, 因此修道也有固定的律, 要著心念的化而修道, 也不生死, 也不生死。只要能做到每心念面都有妄想和念, 那活著的候就能得有涅, 死去的候也能入生法忍。

眼色,不染於色;耳,不染於;皆解也。

文:眼睛到色相的候,自己的心不要被色相所侵染, 耳朵音的候, 自己的心不要被音所侵染, 些都是解的方法。

眼不著色,眼;耳不著,耳。

文:眼睛不被色相所左右,那眼睛就是之;耳朵不被音所左右,那耳朵就是之。

而言,

文:之,

色有色性, 不著常解;

文:有色世界的察要它的本性去察, 不要被表面象所迷惑,那自己的心就能常的保持解的境界。

色相者常系。

文:如果局限於所察到的表面的色相, 而不能解它的本性, 那,自己的心就被色相所束。

不所系者, 即名解, 更解。

文:不被所束的那境界就是叫做解, 除此之外有的解了。

善色者,色不生心,心不生色,即色心俱清。

文:正察有色世界的人,他的心不因接受到的色相而衍生出任何心的念, 同, 自己的心也不衍生出其他的色相。也就是, 自己的心念心所感知的那色相者都是清的, 不因此而生其他的干。

妄想,一心是一佛,

文:有妄想的候,一心就是一佛;

有妄想,一心一地。

文:有妄想的候,一心就是一地。

生造作妄想, 以心生心,故常在地。

文:生因不的生心念,因而不的生妄 想,常常因一心念而出另外一心念,所以常在地。

菩察妄想, 不以心生心, 常在佛。

文:菩因保持心的清, 不有念的干, 因而在妄想出的候能清晰的妄想、能清的除妄想, 不因一心念而出另外一心念,所以常在佛。

若不以心生心, 心心入空,念念, 一佛至一佛。

文:如果一心念出的候 不致另一心念的生, 那每心念生以後都自然的消失, , 每心念都 於平,就一佛走到另外的一佛。

若以心生心,心心不,念念,一地一地。

文:如果一心念生以後又 致另外一心念的生, 那每心念都是致不能平的原因, 就一地走到另外一地。

若一念心起,有善二,有天堂地;

文:如果一念冒出以後, 自己的心也著念而起了,那就因此而生了善力,因此就有了天堂和地;

若一念心不起, 即善二, 亦天堂地。

文:如果一念冒出, 而自己的心有之而,那就不能生善的力,因此也就有了天堂地。

非有非, 在凡即有,在即。

文:最究竟的本源是非有非的。但是於不同境界的人他的理解就不同,於凡夫,他就那本源是有,於人, 他就那本源就是。

人其心,故胸臆空洞,天同量。此已下是大道中,非小乘及凡夫境界也。

文:因此人就把作心的修持, 也能做到胸臆空洞, 心量像天那大。 在境界下求得大道、求得中,境界也非小乘和凡夫的境界。

心得涅,即不有涅。

文:心得到涅的候,就不有涅了。

何以故?

文:什 ?

心是涅。

文:因心得到涅的候, 心本身就在涅之中,心就是涅,因此也就不 有涅了。

若心外更涅, 此名著邪也。

文:如果在自己的心之外到了另外的涅, 就是邪。

一切如心, 因而得智能。

文:一切的都是如的心的子, 因有才有了智慧的思考。

只可道生如, 不可得道是如。

文:只能:促成了如的生。不能:就是如。

故身心田,子,智能萌芽,如喻于也。

文:所以:身心是田地, 是子,智慧是子出的幼芽,如就如同成熟的稻。

佛在心中,如香在中;若,佛心出;朽腐若,香出,

文:佛在人的心中, 就如同香在中;如果除了, 佛就人心面生出了。木的朽腐去除了,香就木中散出了。

即知外香,心外佛。

文:所以,香是木面出的,木之外有香,佛是人心面生出的,人心之外有佛。

若外有香,即是他香;

文:如果木之外有香,那香是其他的香;

心外有佛,即是他佛。

文:如果人心之外有佛,那佛就是其他的佛。

心中有三毒者,是名土;心中三毒者,是名土清。

文:心中有三毒的,就叫做 土;心中有三毒的,就叫做土清。

云:若使土不,充,佛世尊於中出者,有此事。

文:文中,如果土不,充,佛世尊是不可能的地方生的。

不者,即明三毒是;佛世尊者,即清悟心是。

文:“不”、“”就是明、三毒;“佛世尊”就是清悟之心。

一切言非佛法;若能其所言,而日言是道;若能有其所言,即日默而非道。

文:所有出的, 非是了述佛法的, 如果些中能明白佛法, 而不是把些本身成佛法, 那, 任何候出的都能悟到道的本。如果把出的本身成佛法, 而不是悟其中的道理, 那就算是有,一切都沉默,那也不是道的本。

是故如言不乘默,默不乘言,言不默;悟此言默者,皆在三昧。

文:所以如用言宣佛法的候就不用沉默的行行述, 用沉默的行述佛法的候就不用言, 知道是言或者是沉默的行都是了述佛法。用的理解去看待如述佛法的方式,那所有的一切的方法都如同三昧真火。

若知而言,言亦解;若不知而默,默亦系。

文:如果明白以後行宣,那些 宣就是解之法, 如果不明白, 那即使自己默不作, 那默不作也是自己的束。

是故言若相,言亦名解;默若著相,默即是系。

文:因原因,所以,如果能透表面象而理解事物的本, 而行解,

那些解就是解之法。

文:如果不能 看透事物的本, 而是局限在表面象的理解, 那即使默不作, 也是自己的束。

夫文字者:本性解。

文:文字,根本上,它是用解人的。

文字不能就系, 系自本未就文字。

文:文字不能用作束人的工具, 文字本身 有束人的作用,而是人自己掉被文字束之中去的。

法高下,若高下非法也。

文:法是有高低之分的,有高低之分的那法就叫做非法, 就不是法。

非法筏, 是法人筏者。

文:於些不是法的非法, 可以把它成渡河的竹筏看待。

人乘其筏者,即得渡於非法,是法也。

文:如果人借助於的竹筏,渡那些非法的,那的方法也就成了法。

若世俗言,即有男女;以道言之,即男女。

文:按照世俗的法,人有男女的分、有的分,但是站在道的境界,是有男女的分、有的分的。

以是天女悟道,不女形;匿解真,移乎。

文:所以天女悟道以後是女性形, 匿悟以後也有改自己的卑的名。

此非男女, 皆由一相也。

文:是因所的男女都不是一表面象, 透表面,本上看,他是有的。

天女於十二年中,求女相了不可得, 即知於十二年中,求男相亦不可得。

文:天女在十二年中希望了女相而不能如,也因此就能而明白即使在十二年中希望求得男相也不能如。

十二年者,即十二入是也。

文:十二年是指十二回。

心佛,佛心;

文:心就有佛,佛也有心;

亦如水冰,亦如冰水。

文:就如同水就有冰,冰就有水。

凡言心者,非是於心,但使不著心相。

文:所的“心”的法,不是要於心,而是心不要被心念生的相所束,心要心相。

云:不相,名佛。即是心相也。

文:文中,不相,就是佛。就是的心要心相。

佛心者;言佛心出,心能生佛。

文:了佛就有必要探心的,是,佛是心生的,心能生佛。

然佛心生,而心未生於佛。

文:但是心能生佛,佛不生心。

亦如生於水,水不生於。

文:道理就如同生存在水中,而水不能生。

欲於,未,而先水。

文:要想,有到之前,先到的是水。

欲佛者,未佛,而先心。

文:要想佛,在有到佛之前,先到的是心。

即知已者,忘于水;已佛者,忘於心。

文:因此就能明白的道理:在到以 後,就忘了水的存在,在到佛之後,就忘了心的存在。

若不忘于心,尚心所惑;若不忘于水,尚被水所迷。

文:如果有把心忘了,那就 被心迷惑著;如果有把水忘了,就被水迷惑著。

生菩提,亦如冰之水;

文:生菩提的,如同冰水的。

三毒所,即名生;

文:如果被三毒的火加,就叫做生;

三解所,即名菩提。

文:如果被三解所清,那就叫做菩提。

三冬所,即名冰;三夏所消,即名水。

文:水被寒冬,就成冰,冰被夏日消融,就成水。

若舍冰,即水;若生,菩提。

文:如果把冰了,就有水了;如果把生了,就有菩提了。

明知冰性即是水性,水性即是冰性。生性者,即菩提性也。

文:冰的本就是水的本, 水的本就是冰的本, 道理很明, 同的道理, 生的本也菩提的本是一的。

生菩提同一性, 亦如附子共根耳; 但不同,迷境故,

文:有生菩提二名矣。 生菩提本性都是相同的,就如同附子是同一根一,只是因不同、迷惑悟的境界不同,才有生菩提不同的名字。

是以蛇化,不改其;凡,不改其面。

文:所以,蛇化以後它的甲不, 普通人成人以後他的面容不。

但知心者智, 照身者戒外。

文:只不人能通智慧而知自己的心, 能通自己行的束提升自己。

真生度佛,佛度生,是名平等。

文:生度佛,佛度生,就叫平等。

生度佛者,生悟解;

文:所“生度佛”,是因而生悟和解;

佛度生者,悟解。

文:所“佛度生”,是悟和解可以掉。

是知非, 非悟解;

文:因此知道,如果都不存在了, 那悟和解也就不存在了;

是知非以生悟解, 非悟解以。

文:因此知道, 有就生不了悟和解 ,有悟和解就法掉。

若迷佛度生,若悟生度佛。

文:如果於迷的候,是佛度生,如果悟了,就是生度佛。

何以故?

文:什?

佛不自成,皆由生度故。

文:佛不是佛成佛的,佛是生度化而的。

佛以明父,母,明皆是生名也。

文:佛以明父,母, 明和都是生的名而已。

生明,亦如左掌右掌,更也。

文:生明,就如同左掌右掌,再有其 它的了。

迷在此岸,悟在彼岸。

文:迷的候在此岸,悟的候在彼岸。

若知心空不相, 迷悟; 既迷悟, 亦彼岸。

文:如果知道心本是空, 而不著心相, 那就跳出了迷悟。既然跳出了迷悟,因此也就有此岸彼岸了。

如不在此岸,亦不在彼岸,不在中流。

文:如既不在此岸,也不在彼岸,也不在彼岸 此岸之的那中流。

中流者,小乘人也;

文:中流,是小乘之人的境界;

此岸者,凡夫也。

文:此岸,是凡夫的境界;

彼岸菩提也。

文:彼岸,是菩提的境界。

佛有三身者;化身身法身;化身亦身。

文:如果佛有三身的,那三身是:化身、身、法身。

化身也叫做身。

文:若生常作善即化身, 如果生常常作善,那善就是佛的化身;

修智慧即身,

文:於修持智慧的候就是佛的身;

即法身。

文:於悟、,就是佛的法身。

常十方宜救者, 化身佛也。

文:常的那十方而宜救的, 就是化身佛。

若惑即是雪山成道, 身佛也。

文:比如迦摩尼惑而促成佛祖成道的那雪山大士, 就是身佛。

言,作得,湛然常住,法身佛也。

文:言,作得,湛然常住,就是法身佛。

若至理一佛尚, 何得有三?

文:如果站在究竟的道理上, 一佛都有, 又怎有三佛呢?

此三身者, 但人智也。

文:所的佛有三身的法, 只不是不同人的智慧理解程度而作的法了。

人有上中下,

文:人的智慧程度有上、中、下的不同,

下智之人妄福力也,妄化身佛;

文:下智之人因的解,而福感趣, 因而有到化身佛的;

中智之人妄, 妄身佛;

文:中智之人因的解, 而除感趣,因而生到身佛的;

上智之人妄菩提, 妄法身佛;

文:上智之人因的解而得菩提感趣, 因而生到法身佛的;

上上智之人照寂, 明心即佛不待心而得佛智, 知三身法皆不可取不可, 此即 解心,成于大道。

文:上上智之人照寂,知道心就是佛,心不著相就得到佛的智慧,知道 佛的三身之其他法一, 都是不可取的、不可的, 才是解之心, 成就于大道。

云:佛不法,不度生,不菩提。此之矣!

文:文中,佛不法,不度生, 不菩提。就是道理。

生造,不造生。

文:生的心念不而生有,有生力,就是生造。 但是生所造的力不能改造生,只能使生不的於力的之中。

今世造, 後世受,有。

文:今世所造的力在後世就得到力的,循 的程永法中。

唯有至人,於此身中,不造,故不受。

文:只有非常之人,能在在的身存 在的候不再造力,那未就有力的了。

云:不造,自然得道。言哉!

文:文中,不造,自然得道。不是的。

人能造,不能造人;人若造,人俱生;人若不造,人俱。

文:人能制造力而力不能改造人, 人如果造了力, 那力就跟著人同步而生; 人如果不造力,那力就人同步的寂。

是知由人造, 人由生。人若不造, 即由生人也。亦如人能弘道, 道不能弘人。

文:因此知道, 力由人所造,人因力而生。人如果不再造力,那力就有 法再生人。就如同人可以弘道,但是道不可以弘人。

今之凡夫,往往造,妄,至少不苦哉。

文:在的凡夫,回回的都在造 力,的有,不是把苦越弄越多。

若以至少而理想前心, 造後心, 何有?

文:如果用自己造不多心思去蒙蔽自己, 那本身就造了一心,留下了日後的,什候才能解?

若前心不造, 即後心, 安妄?

文:如果自己去的作不再, 放下包袱, 那去的事情就不在自己的心中造出新的心, 以後的心也就有心的, 哪里生妄的呢?

云:信有佛,言佛苦行,是名邪。

文:信有佛,言佛有金之,是名信不具足,是名一提。文中,然相信有佛,但是修佛是苦行,就叫邪。然相信有佛, 修佛也有金的,就叫做信念不完全, 也叫做 “一 提”,掉自己的善的根基。

解法名人, 解凡法者名凡夫。

文:能解悟法的人就叫做人, 只能解悟凡法人的就叫做凡夫。

但能舍凡法就法, 即凡夫成人矣。

文:如果能凡法接近法, 那凡夫也能成人。

世愚人, 但欲求人,不信慧解之心人也。

文:世的愚蠢之人, 一心想著到去找人,不知道智慧解悟的心就是人。

云:智人中,莫此。

文:文中,不要在有智慧的人面些文。

云:心也法也,智之人,不信此心。

文:文中,人心就是法,有智慧的人,不相信心的。

解法成于人, 但欲外求, 慕空中佛像光明香色等事, 皆邪, 失心狂。文:“解 是要依靠人的”、 “要到很的地方去才能求得”、 “慕空中的佛像出光明 和香色”等等些事情,都是掉了邪,只心迷失、狂。

云:若相非相,即如。

文:文中, 於所的任何相都不在心中生心相,如果到境界,就是如 的境界。

八四千法,由一心而起。。

文:八四千入法之,全都那一心衍生出的。

若心相,如空, 即出身心, 八四千病本也。

文:如果心清不生心 相,如空,就了身心面的那八四千的病根。

凡夫生死, 愁, 皆名大惑。

文:凡夫活著的候死亡, 吃了又愁肚子, 些都是大迷惑。

所以人不其前,不其後,今,念念道。

文:所以,人既不思以前,也不思以後,也不留在,每心念都符合於道。

若未悟此大理者,即早求人天之善,令失。

文:於慧根不的人如果不能悟些大道理, 那就先好好做人始, 去善行 德,以求得天道的善,以免因的修道而耽了得善的做人。

夜坐偈云:

一要端坐跏趺。怡神寂照泯同。劫由不生。何生。

一切法皆如幻。本性自空那用除。若心性非形像。湛然不自真如。

二要凝神明。不起想同真性。森像空。更有空是病。

法本自非空有。凡夫妄想邪正。若能不二其居。道即凡非是。

三要心等空。遍十方不通。山河石壁能障。恒沙世界在其中。

世界本性真如性。亦性即含融。非但佛能如此。有情之皆同。

四要亦生。量空法界平。去起。非有非非暗明。

不起如。名可名真佛名。唯有悟者能。未生由若盲。

五要般若照。不起一念三千。欲真如平等性。慎勿生心即目前。

妙理玄非心。不用逐令疲。若能念即真求。更若有求不。

摩祖悟性

附:

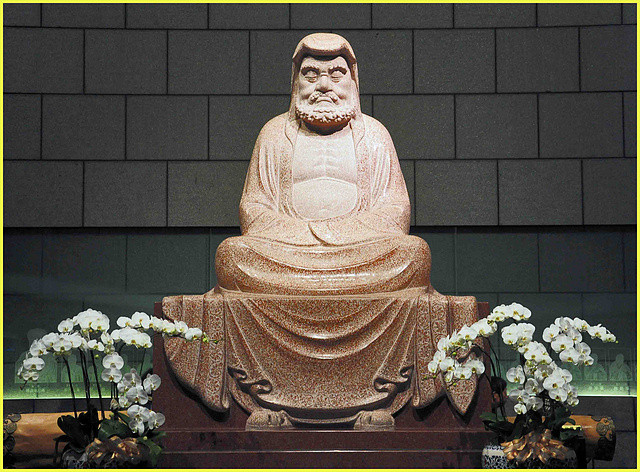

十月初五是摩祖日。摩祖,原印度人,原名菩提多,後改名菩提摩,又初祖摩或初祖菩提摩,是大乘佛教中宗的始祖,故中的宗又摩宗,主要宣二入四行法,摩祖的思想,中文化起了很大的影。

摩祖生於南天竺(印度),刹帝利姓,他是南天竺香至王的第三子,出家後心大乘佛法,般若多大。摩祖的名字原本叫菩提多,成年之後依照俗更名摩多,是印度宗第二十七代祖般若多尊者的大弟子,成印度宗第二十八代祖。

南朝梁·普通年(520~526,一南朝宋末),他自印度航海到州北行至北魏,梁武帝信佛,摩至南朝都城建梁武帝,面不契,遂一渡江,北上北魏都城洛,後卓嵩山少林寺,面壁九年,後衣於慧可。以《楞伽阿跋多》四卷本授徒,後出禹化身。

菩提摩,意法,中宗的始祖,摩被尊“土第一代祖”、“摩祖”,志、傅大士合梁代三大士。摩祖,文字不是用束人的,文字是用解人的, 出的文字,如果能,起到解的作用也是一件有意的事情。

了《悟性》,回去看六祖的《》可以,《》 《悟性》有著十分密切的,代宗典故事中深刻的意也通《悟性》而豁然朗。另方面,《悟性》《》於研《金》、《心》也有著重要的考值。王守仁的“心物一元”、九的“宇宙便是吾心,吾心便是宇宙”。其中的道理都是相通的。

文章定位: