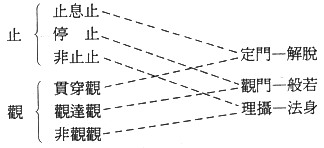

【止】

止,止是止息一切妄念,是察一切真理。止於定,於慧,止就是指定慧修。止息一切外境妄念,而注於特定象,生起正智慧以一象。又作寂照、明。

止如明止水,如明中水影象,止,一而不二。故「止不二」。

止十

止十,又十乘法,十法而成止。

心行理散名止。

止不寂,不事。

由理事交而必俱遂使止而。

理事形而俱,故止亡而寄。

理事之境,泯止之心,二而不二,故不心境而一味,不二而二,故不一味而心境。

由即理之事一切法故,即止之,亦一切。

由此事即是彼事故,今止此心即是彼心。

由前中六一多相入而非一。七一多相是而非,此二不二同一法界,止二之智,即入二,同一法界而散。

由事重重,止亦普眼照。

即此普之智主,故照普法界,必一切伴,。

十乘法

天台宗十乘法所之境,即:界入、、病患、相、魔事、定、、增上慢、二乘、菩。

止方法

主要有三方式,即:

次止:持戒修定,以次悟入相。

不定止:生之根性能力,依其序亦不定。

止:以相象而行解亦。

止舍

止舍,是指天台宗止修行中的差。

修止意

止定;慧,一切善法修而生,皆止所。止能遮;能惑。

不放逸、大智、得自在。或生死果、增善根、破。

南上座部

南上座部那表心的特「安止」(appanā),由奢摩他和舍那,即心固守在一特的象上,和以慧它行察思索,而入四那,而得到解智。代南上座部佛教有止二者具化:

奢摩他修(samattha bhāvanā):止寂以坐姿主,且不宜姿,若身不要姿,也要守住所(目)。止於所,保持「」(vitakka注目)、「伺」(vicāra注目),所是概念法(世俗)。

舍那修(vipassanā bhavanā):不拘姿。、伺(注、注)象,所是究竟法(真),如:「」:呼吸的、腹部起伏(=色)、坐姿及臀部的等、感受、音的生;其它的、、界,不宜初始的象;「色的集法」(rūpassa samudayo),可察具有身、心、鼻才有吸,具有身、心、鼻才有呼,又生可悟入常,致更高的智。

【止修】 *星*大 示

壹止的定

定慧二在佛法上往往相不,《北本大般涅》:惟有定慧等持,才能得相涅。在修的方便上,佛教常以「止」代替「定慧」,而有「止修」、「定慧等持」的法。

止是什意思呢?止,梵samatha,音奢摩他、舍摩他,又作止寂、等,意止息一切妄念,心於注一境的。,梵vipasyana,音舍那、婆舍那,意正智,正照法,而。

《北本大般涅》卷三十:「三事故,修奢摩他。何等三?一者不放逸故,二者大智故,三者得自在故。次,三事故,修婆舍那。何等三?一者生死果故,二者欲增善根故,三者破一切故。」

《成》卷十五一步解:「止名定,名慧。一切善法修生者,此二者皆,及在散心思等慧,亦此中,以此二事能道法。所以者何?止能遮,能。」

止和的

由此看,止二者然一,就相而言,止的意偏向消的防遮性,具有的建性,必二者修,才能到定慧一如,惑真的效果。

以上是就修的效果而言,就修的次第,如果修止功,修也不成就。因此,中到止、定慧,是止定在前,慧在後。《北本大般涅》卷三十一:「如拔木,先以手,後易出,菩定慧亦如是,先以定,後以智拔。」一道破止或定慧之的。

佛教的譬喻中,可以看出止和的性止修的重要性。《成》卷十五:止如捉草,如刈;止如地,如除;止如揩垢,如水洗;止如水浸,如火熟;止如金,如造器;止如平地,如下;止如明止水,如影象;止如平立,如箭;止如服,如投;止如杖,如御等。

止修的

由於止修於修佛法是如此重要,所以中所的法,止都有著密切的,例如:

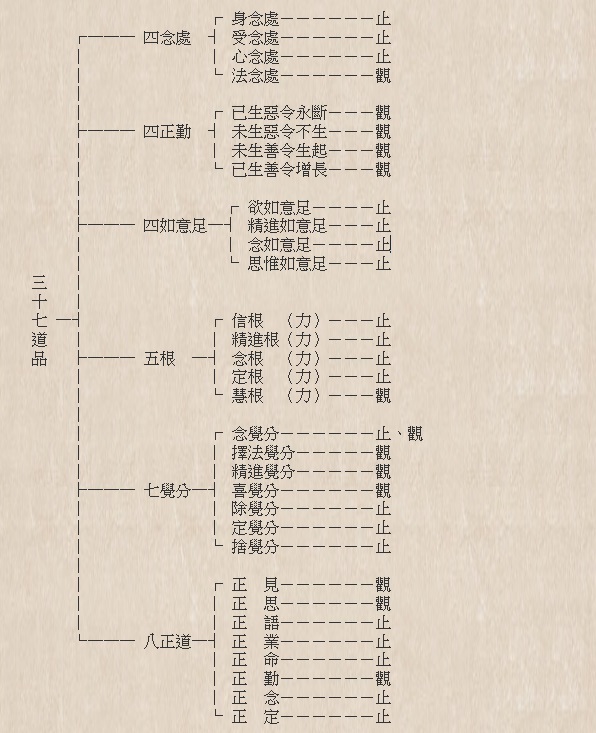

一、三十七道品止

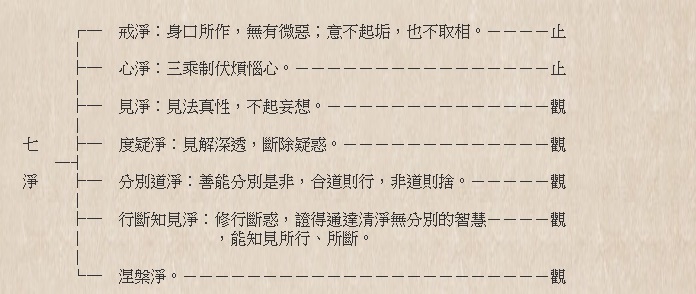

二、七(七德)止

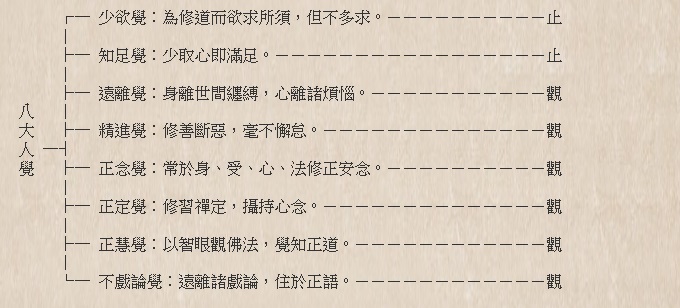

三、八大人止

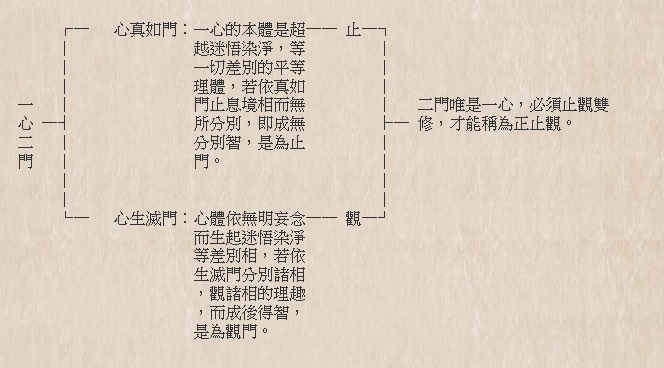

四、一心二止

「心、佛、生,三差。」生佛本具同一心性,只因明妄而呈生住、迷悟染之相。《大乘起信》了明心的性,遂含法的生心,分「心真如」「心生」,以其用,一心二,止配於二如下:

此外,中佛教各宗派也以止修行的要道。

1.宗的五教止:杜大在《五教止》中,依的深差,示不同的止法,而於三昧,也就是一乘教的事事法界。

(1)法有我:是小乘的界分。行者法皆由五、十二入、十八界和合而成,以破除我,然而仍,法有我。

(2)生即生:是大乘始教的人法二空,分生相。

a.生:法自性,皆由名相所生,此生非有,所以生。

b.相:一切法皆空,「自性」法也空去。

(3)事理融:是大乘教基於《大乘起信》的心真如和心生的止法。心真如理,心生事,理事如真空妙有的融,所以能止,悲智互,有空之二失。

(4):是教的止。言行,乃至、皆是法,若能超越分思惟、言和言,直法相,就是得解。

(5)三昧:是一乘教的止法。宇宙法互相起,重重,同,一多相容,大小互入,一即法,法即一,融通周遍,不相妨。

2.天宗的止:是天宗三止中的一,以「四三昧」和「十乘法」主要容,是智者大晚年在悟後所,最殊。

(1)四三昧:三昧,梵samadhi的音。意等持、定、正定、定意、直定、正心行等。是心止於一,不令散,保持安的;到就能生起正智慧而悟真理。藉著下述四行法,可以正相,令心直,三昧。

a.常坐三昧:依《文殊般若》、《文殊般若》所修的三昧,以九十日一期,居室,跏趺坐,除念,法界,一切法皆是佛法,心念一佛。於期限精不懈,念念,能破除障,相之理。因修常坐一行,所以又一行三昧。

b.常行三昧:依《般舟三昧》所修的三昧,所以又般舟三昧。以九十日一期,在道,身常旋行佛,除了吃,皆不可坐,口常阿陀佛,意常念阿陀佛三十二相。如此精勤不懈,三昧成就,能在定中十方佛於前,所以又佛立三昧。

c.半行半坐三昧:又可分二:

ㄅ、方等三昧:依《大方等陀尼》所修的三昧,以七日一期,在道持陀尼咒,旋行一百二十匝,一旋一匝,疾徐中。旋咒已,坐思惟,相之理,起旋咒,如此反覆行。

ㄆ、法三昧:依《法妙音菩品》和〈妙王本事品〉所修的三昧,以二十一日一期,修行的方法包括拜、悔、佛、、坐等。

d.非行非坐三昧:在《大般若》「意三昧」,不拘期限,也不囿於行,在一切中,一切事上,意用,念起即,意起即修三昧。

四三昧中,前三三昧於相的理,有格的方法施,只有非行非坐三昧是事理的修行方法,而且有行和日期上的定限制,可形奉行,很合代忙碌的社。

(2)十乘法:是止的十正法,如同乘,能令行者生死苦域於涅安之境,所以十乘法。

a.不思境:察自己在日常生活中所起的一念,具足一切法,此已超越思分,所以不思境。

b.真正菩提心:行者不思境未成功,容易生起懈怠心,所以必起菩提心,立四弘誓,上求佛道,下化生。

c.善巧安心止:善巧用止法,心安住於法理之中。

d.破法遍:破除遍於一切法的著心。

e.通塞:又知得失。行者如果在破法遍中,仍然法悟入生之理,就必得失,以契合相智目的。

f.道品:又作修道品。行者知法的通塞,仍然法道,就必一一三十七道品,其中合自己能力者行。

g.治助:又作助道治。在,如果遇到障道法理,必藉助道排,例如以六度治六蔽等。

h.知次住:行者易患「未得得」的通病,因而失去功德,所以了知自己修行的位是很重要的。

i.能安忍:指在逆境中,必安忍不,才能成就道。

j.法:又作法。指破除於非真正菩提的,俾能契入中道,妙生法忍。

3.土宗五念中的作察:世菩的《土》指出往生阿陀佛土有五修行法,五念,而的《往生》,作和察分止和。

(1)作:指心常作,如修定,以止息散心,求生彼,是止,其有三:

a.一心念阿陀佛,生彼,此如名及土名能止息一切。

b.阿陀佛的土超越三界,若人生於彼,自然止息身、口、意三。

c.阿陀佛的正住持力,自然止息冀求、辟支佛的心。

(2)察:以智慧正念察三事,以破昏暗的心,求生彼,是。

a.察彼佛土功德。

b.察阿陀佛功德。

c.察彼菩功德。

其他宗如法相宗的五重唯,三宗的八不中道,宗的打坐心、提起疑情、,乃至在日常生活中藉服奉明心性,密宗的身、口、意三密相的修持等等,也都包含有止的修行。

肆

四八定只是世有漏的定成就,佛者必要深法相,得般若智慧,才能趣向究竟解。在慧增上中,慧思慧都是在名言章句上做思深察而得的智慧;修慧不只是依文言章句,而是更一步定心相,在事上深法所得的智慧,能,得解。句,惟有止、定慧等持,才能引漏智慧,惑真。所以,於止法皆多,例如《解深密》:「若,若菩,若如,所有世及出世所有善法,知皆是此奢摩他(止)及舍那()之果。」明了止於修行的重要性。《止行弘》卷一之二:「中道即法界,法界即止;止不二,境智冥一。」一步示惟有止修才能得中道相。

文章定位: