在「文」之前,有必要先重概念形成的程,以及它的容目的,概念廓描出之後,才能行一步其同的差政治解成份,所以我是再建先放在一起,再同政治解放在一起。

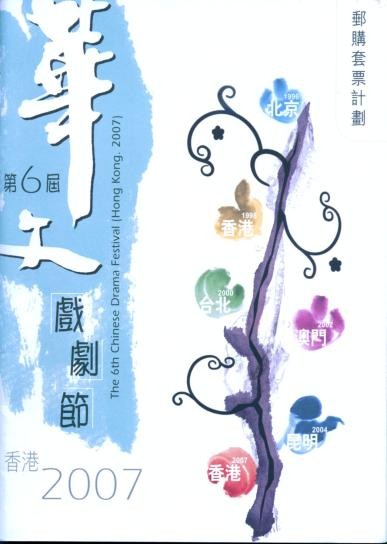

「文」做一概念,到目前止,尚周延的定,大致指的是以文作、演出的代,主要是界的交流活始使用的。回到史,第一次以文名所行的交流活,是1993年12月於香港中文大行的「代文作研」;三年之後,1996年8月於北京了「96中交流暨研」,除了研之外,尚有演出十三台,香港三台,台一台,大九台,所有研的者和演出的演人六百多人,疑是一次大型活,然也「文」概念往交流活的方向推到一高潮,成每隔年、四地(大→香港→台北→澳)的共,後更追此「第一文(北京1996)」,到目前止,已成功地在北京(1996)、香港(1998、2007)、台北(2000)、澳(2002)、南(昆明大理香格里拉,2004)了六文,第七即在2007年9月的台北。另外,了展示1993年至2003年文作品的成就,香港中文大的邵逸夫堂1993年的「代文作研」,2004年了「十年建1993-2003文作品研」。

看得出,「文」概念的整建程,在用上,具有界推往界的向,意思是,它是透研究、文、研、出版、教、等成的制作,逐形成的一概念,然後回又去描述文展及交流的概,而著媒的文交流的日且更具模,界也有人使用,但也生一些知上的歧。

「」概念涵既多且,所包含的地理不只是文的所「岸四地」(然仍是一「中性」的霸,然表面上成「中民族,血於水」),散世界各地人社群所生的文活,也都在考量研究之列;「」不再是一的民族主情感,而是一外向多元的超籍跨文化格局,尤其在美或南,文是在非主流甚至是受重或多重迫的文化地位,可能被地的文化收、同化、淹,甚至是消亡,地的文工作者既要面他所在家或地的政治文化、值念、生活方式,要不地自我的文化身分同行思索或疑,多重的外在在迫,根的零失落感。

散的文有其自我化被化的危,「岸四地」圈的「文」也不得自在,大基本上是(普通)尊,台主要也有「」「台」,港澳通用文三(中文、英文、普通、、英),一直是於文「察者」角色的新加坡更是有三族四(族/、印度人/淡米、族/、英),我尚未各地少民族的方言入,些族、言、文字所成的度多性,再加上各地的地理、社、政治、境不相同,致在文的研究上,在很大的程度上,都是各自修行、各唱各的象。

最初,文主要指的是文,不包括曲;界定排除,立即生。「」基本上已於史名,「」一般是被理解以主、以文字本中心的演出,「曲」以演的表演文本核心,更近的本,但被排除,些在在都了「文」做一概念的重重,林奕提出「文」以代之(於1998年第二文上的言),森提出「文代」以代之(於2002年第一「新世文文化研究的新向研」所表的文〈台新加坡文代的展照);後到了第五文,然有「即是以中民族之象形意的方字作主要的言符和交流工具的」冗的「名思」,但和原初的概念指涉大;然,延用了十多年的概念,在地被疑敲打中,是一路地往前。

田本相在第二的文(香港,1998)上,曾表一篇〈文交流的近展望〉,文中提出四於文交流不成熟的展望看法:【1】多性共性存的格局、【2】平等而的度、【3】容而理解的心、【4】世界的整的野;看起有儒家的冲仁恕,也有新世的超越,他:「差,既提供了相互借的可能和必要,也可能解的分歧,而分歧不能成的偏,而成得以相互探和迪的遇。」在文作制上居要位的他,也相熟悉各地於文的同差,他提出「取短,求同存」的指方,但是於情,恐怕之的落差仍大。

「文」散的概念,再到,也是千差。1988年台政府放民赴大探,直到1996年李登美致岸低潮,甚至引台海危,其的八年(1988-1996)岸三地民半官方的交流氛(辜汪、九二共、一中各表等),「文」的交流概念成形,在那的空背景下逐步成形,既是偶然,也是然。故在所中民族的文化召之下,岸四地成作的核心然成了定,在第三至第四文期,成了「文委」,後改正式成立「文委」,定有〈文委章程〉。

新加坡曾取第五的未果,竟若有一打破岸四地的模式,可能落入1999年李登所提「」的落,台的主者身份位立即提「家」;因此,次文的主都力地去政治化,如第二的「新世的文」、第三的「文的根、枝、花、果」、第四的「近二十年文的回展望」、第五的「岸盛典,四地弦歌」、第六的「文百周年」,不是(新世、近二十年、百周年)空(岸、四地),就是累前瞻(根枝花果、回展望、盛典弦歌)。

相於「核心」的岸四地,美南文成了「」,在研的程身分的配上,通常被定「外地」、「海外」、「」,而他在地多半自我定位「」,和文的概念亦有差;到目前止,只有新加坡、西、美、的文/研究者或工作者在「文」「核心殿堂」言或提有文,其他地或家的文/研究者或工作者尚沉默;有趣的是,自美、日的外者,述的情久高不下,和世界界的「」研究倒是若合符。

「文」究是一有的概念,它不地自我建,也不地自我解,被用的第一天始,就一直有用者,也一直有充修者、建改名者、理性批判者、大肆伐者、置身事外者、不予理者、嗤之以鼻者……等;在後殖民的境中,它永不可能有一威的完定界定清楚的一天,我所能做的,恐怕是只有不地敲打它、疑它、重它解它了。

文章定位: