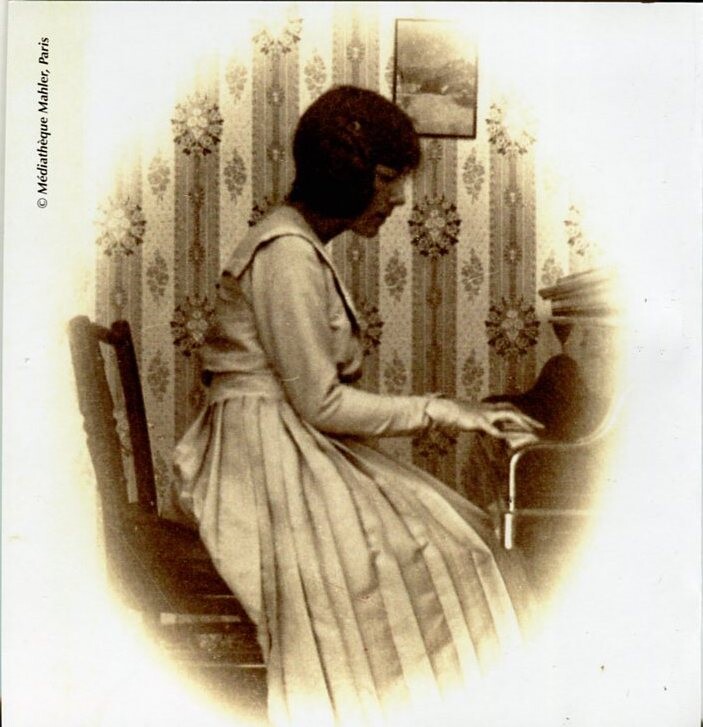

依·蕾菲布,1898-1986

朋友到,把2016 年 Solstice 行而置一子的蕾菲布全集拿出。朋友得她的琴表似乎偏形式和。我回想起以前她的印象,尤其她的狄利奏曲,其和直就是奏曲本尊般,人可取代。加上看影片中她在大班的解和示,一直我形式硬宏大的印象。到硬,立即想起另一位女琴家尤季娜。尤季娜的琴音人硬如苦行般的精神向度。而蕾菲布在硬之下,有宏大富的音色彩。也出於 mono 和 stereo 音的差吧。

因契,我一步聆蕾菲布。首先,她在形式上懈可:句法的、弱的化、速度的拿捏,乎到了完美的程度,可是形式上的完美主。再加上音色音的富性,往往形式上的美和吸引力,就令人陶然忘我,而忘了她琴所含的容。恐怕的形式中涵融著更深刻的在意涵,需要我突破形式美的惑/阻隔,而探入形式/的微化所藏的情感起伏暗示的容。

就以她在1977年1月底到2月初所的多芬最後三首奏曲,她有用情感惑我。乎其他大,一就可藉由琴音的感情投射而入其的意之中。唯蕾菲布那硬不破的形式,使我聆如蚊子叮牛,如何都不容易掌握她到底在什。偶注聆,便她琴音所出的一段句,莫名其妙地眼眶潮。那面有感人的西,但我不知道是什;一段句、一音粒承接得弱恰到好,其中某音或音的小小化,就足以打人心。定了我的想法:牛是可以用我的心和耳去甚至融化的,可以中掏出藏在的演奏者暨作者心意。

蕾菲布手下的多芬最後三首奏曲,有死亡的多情想像。反而像是一次次勇敢地探索,以意志力和生命力努力叩敲那通向死亡的大。有欣喜、悲哀和逝之感,全是勇敢的面和涉入。有像波里尼,又有波里尼的革命浪漫情,而是像活自如的宗大。面我之的「死亡」,恐怕在她那了另一我不知的名字,其意生命的茁。

考:被忘的美─依 蕾菲布 (文/林主惟)

文章定位: