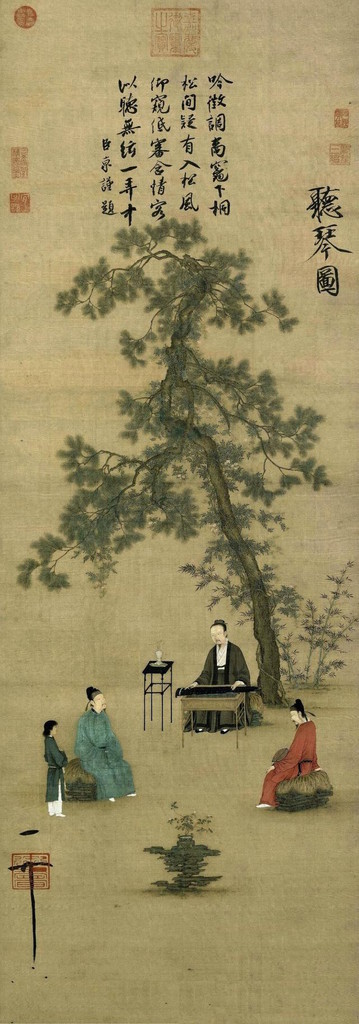

宋徽宗 佶 的《琴》(局部)

篇文字恣意地抒一起的感想,不免信口河、胡八道,尚友——姑且就做古琴音的外行初者所抱的一ㄦ心得吧。

_______________________

最近一子播放古琴音,心想,就和通常播放西洋古典音一,作背景音欣,久之自然有心上的印合和。不料,近下,居然毫所。於是始思索何以如此?

第一步想到的是:聆十年的西洋古典音,已建立了可以照引的粗略模式;其生活、生命契合的,也能掌握。而多年古琴音只是聊一格的,不曾深入其境。那,怎可能立竿影,生和聆西洋古典音一的效果呢?

其次:西洋古典音的旋律,巴洛克一路下到浪漫派甚至代主,其格模式都在海中有了基本的印象,於各家的手法也略有概。因而聆易入。反中古琴音,在海中系可言,真不知如何下手。旋律,好像有特感人的;指法出的涵,又有特深刻的。如此,如何入呢?

再者,就音,五音的不如八音的表得富。而古琴的方式也比不上琴的音量和音色化。在有限的件要素下,古琴表的重是什?是不是,既不在旋律也不在速度、音量的化上。既然,其精髓在哪呢?

我直,也就在味上;一粹只究味的器音;一最粹的音,要比所的音要minimal的音。

它不依旋律、速度、快慢的化;它最著重的是每音符的生化;每一被出的音,包括手指弦移的摩擦,其生化。在的中,揭露一粹於心(心思)的世界;那不拘於一定形式、格式的心折,我入心翔或沈落的世界。在音中,亟需聆者的注,甚至比聆柯托的演出更心不著。(柯托是最接近古琴的西方琴大。)因一不留神,我就失去了聆的依;因它缺乏旋律的引。它是一念跟另一念,而且不得息息相。那立的一音符,「 」即在其的空隙中流,不什、不知的什、有由、有西方式的音。

就是古琴音相高出一著的地方。

或可以用宗相比,用宗的境界比。

它不得等同於修身性,要以近乎修身的注度欣。

放西方音的旋律惑,直面那每音的生,也直面不生不、不垢不、不增不的,一迥於西方的方美!

後:

文成後日,突然想到,可以古琴相的恐怕不止是是宗,而是合儒道三家的中文化精神,才是古琴的核心所在。固然,宗本身已是受到中儒家和道家文化濡染的佛教一支了。那,其中必有三家的特色了:儒家的修身怡情、道家的造化自然及佛家的性空境。

如何,此文就作自己的一敲,希望接下於古琴音有更精切的悟

琴(全)

本藉伺候的童子,引者的,左聆者到琴,再下到右聆者,再接正下方的造石盆花,最後直上接高立的松。借松的姿喻琴音的清高孤拔,以及如松枝曲折的化;蓬密的松又暗示的琴音。而聆者一低首一抬,所凝注的皆渺非的音境界。

可惜,整幅的意境多少被面正上方松端的破掉了。

文章定位: