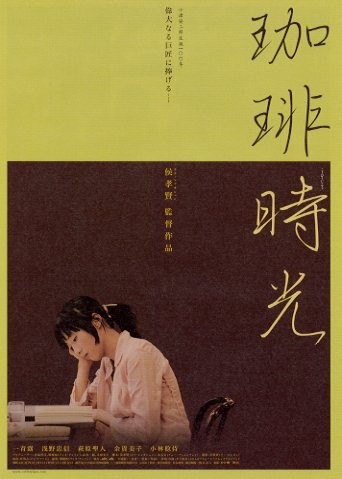

一年的候,我院看了侯孝的《珈光》。窄小的台北光影院,名向小津安二郎致敬的影像,安美好的京景向我展,就像一方寄的熟稔明信片,曾的字。

那一瞬,穿越的音,窄晾衣物的光角度,神保町的味,冰牛奶倒杯子的微芬芳,好像一微妙的停格一,不搔著我的鼻尖。如果有,我想,是要再去一次京的。影一青窈搭乘的那列老,如同存在於之外。我想像在匆促的生活速度中,有一列慢的,痛地在地球身上。

因此,我出了。在秋天未格之前,到已曾多次拜的京。接都心之的巴士高速公路上,沿途可以看多打乾的屋。在忙碌工作的空,一趟短短的行,的是什?

其,我在台北的生活,也可以京。

的生活物店印良品,已了。常去的生超市,甚且空一袋袋包整的果物、蔬菜、零食、品,我每每像朝一,一一名呼。愈愈多的店面,分和的告,一句句放送著呢的日白。我早已在真的生活支了旅行,旅行又可以原什?

然後,我抵了。第一句空像一什熟悉的白,摩梭著我的鼻尖,候站旁架再普通不的自,可以意按香甜的果汁,而工作人早已俐落地行李上、排好伍,我知道,哪怕地之的血再怎混仿,是有一些根本的不同。那已被群的秩序,化思的表面和平,都像天空中旋低的般,叫得那自然。

《珈光》,一青窈演的子是自由作家,她常搭乘都荒川,山手、中央去到御茶水的神田町,那有一古店老,她留存各式所需要的料。野忠信所演的古店老,且是迷。不是像男那的御宅族(OTAKU)──或在另一意也算是,他戴著毛帽,蓄著短,沉默,,且著迷於取每一站播放的音。然前後也看好部侯孝的影,少有一部,像,又近距地,了生活的味。

想像著一青窈身山手一不知名的箱,默默著子屏上化的字站名,秋天的度在窗外著大幅告看板和高低不一的城市群像後滑逝。走,看著人笑,基於一不清的心,也好想身其中,像一地的生活的人,那的生活。因此我的城市移,有大半的候,停留在便利店,一一辨那些牙膏面甜品微波食物;在店,看新上市的有大半是教地震,怎逃生(印良品且推出一一俱全的救生包,震生需要的必品,像一可以逃命的囊般妥)。在多美的店家窗後,我青山一的家具店(有像村上春一在原宿的巷子遇百分之百的女孩),在夕落分,遇一小男孩拎著印有色大兔的塑料袋,一路跳著路肩的,跟著回家。走累了便在表道休憩一下,青山公寓的址仍在整治中,街好看的人都清了甜美的文明,真的可能被震?

像一美好的高音,巍巍刻,忽然生出心。

因此我有些感激《珈光》,它所企的,不是繁的片段,不是涉谷街人潮(然仁成《旅人之木》百公司的店,就是注著永繁忙的十字街角吧),它也不企留住座或京甚或汐留那些高度都化,矜雅的城市剪影。反之,它企了一慢、暖的,就像是的透明袋旁出的水柱般,注了生活繁不能避免的感。晾衣。通。人。知。史。家庭。。食。些在生活,往往被情或白掩掉的,不具呈在窗成商品的,奇地使京有了度。

更想像有一把神的刀,可以端伸出,像切蛋糕那把建物切,人物完好,只是生活露出罅隙,必透露多秘密。一如我在六本木之丘到的明信片,家山口晃以仿浮世的法流上尖,的人地展露著生活本身。那不是我搭乘快速梯,抵百五十米高度的城市景台,三百六十度直京夜景所可以比的。城市只揭露它的光街色,消失了人的存在,是何等孤寂?然而我的亦不是孔式的,不必得所陋晦暗的人性,因那是普遍存在的心,是另一膜的透明。在夜晚消失之前,我的瞳孔就只取方摩天,像一朵尚未被黑吞的花吧。

行程的最後一天,比想像中得灰的天,我於也搭山手到池袋,又有町到池袋四丁目,到《珈光》的都荒川:京目前唯一的路面。小巧的站泊在流量不低的路,往早稻田方向第二站就是一青窈居落的鬼子母神前。

影子的母去附近拜拜一段,想必拜的就是鬼子母神,那是一所保小孩平安的神社。比想像中窄的,各式告宣,稍嫌,然而居民乘客完全不理光客的眼光,子就一站一站地靠、滑岸的人家。院是哪一科的院?面影是面什影子的?地名模糊成一可供的,在舌尖磨擦,就像般被呼出。

最後一站早稻田,我下,彷即雨的街道,曲向早稻田大的大隈堂。秋高大地吹拂著,有一意索。我忽然想起到前日到六本木之丘而未遇的一把椅子。

雨中消失的椅子。

吉德仁擅以光玻璃使空有各可能。一把雨中消失的椅子也是他的工魔。椅子上奇地有著水,雨天的候,整把椅子跟雨的交了彼此的身,就得了的形。

也因即了,像《珈光》的片末,御茶水站附近,著各漆色的地四面八方,又要往四面八方而去。短的身交,是在途上,究不一把永坐的椅子。影的生活、忍在生活的情感索,仍著吧──

我慕身分不能得,一把雨中消失的椅子。

要下雨了。

或我想要的,不是那一形,,味,好安。

(2005)

photo:http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=200804/18/37/f0146437_363418.jpg

文章定位:

全文

全文