一次,我走北城,新之的印象。

「艋」之行後,和朋友一探「大稻埕」繁貌。「大稻埕」的地名,於外地人,其不甚了解。

有的,就南北的迪化街和霞海城隍,最令人耳熟能。想然耳,它一一呈於眼前,它一一浮在相。

著冷的影,各地雨,由南到北皆如此。

但是,行程既定,就不易更改,於是北上赴。管事隔一,雨中即景,仍然在目,新。朋友:我能遇上雨,算是幸了!

街屋,一幢幢排列,灰色面上波浪曲雕路,造型像似大溪、新化、太平老街,巴洛克建的洋。

前奉茶的身,印上斗大字,令人想按下快「平安茶」。

、淡淡,糖味入喉,果不其然,天冷喝茶,除了身子暖和些,能感染幸福的滋味。

得走一趟「霞海城隍」,上示的拜序,免不了入境俗,祈福一番,了求得姻。

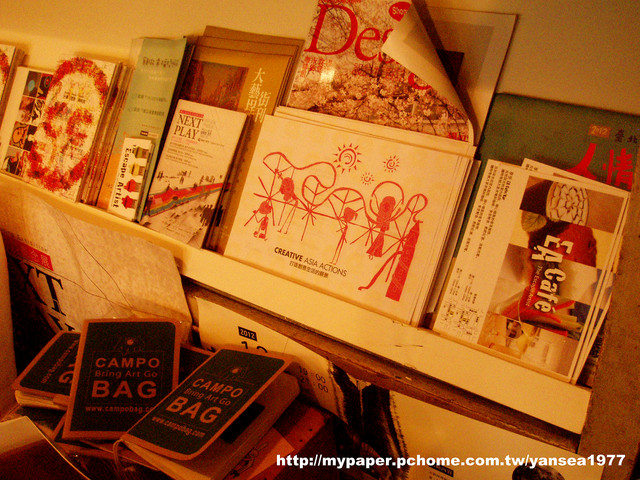

「街屋」是迪化街一,普遍可的建。

「」文史亭附近,倚而立直挺的竹子造型,特吸引我欣。

朋友提到:那是先人智慧,被作排水用途,比照代的排水管,外貌的美多了。

港町文史亭的前身是「」,屋、屋外建,都值得探品味。巧遇生跟著解的老,一旁的我也意起生,起耳朵,聆重,活生生上了一堂「建史」。

包括:店家木的窗板。

在那年代有特殊功能,和收放皆含不同作用。

即成了的桌面,供客人品茗茶水。

收放即不占空,能一眼瞧著的名、、格。

一街,窄得很。

年代久、附加史,新之「承」仍是一重要的程。

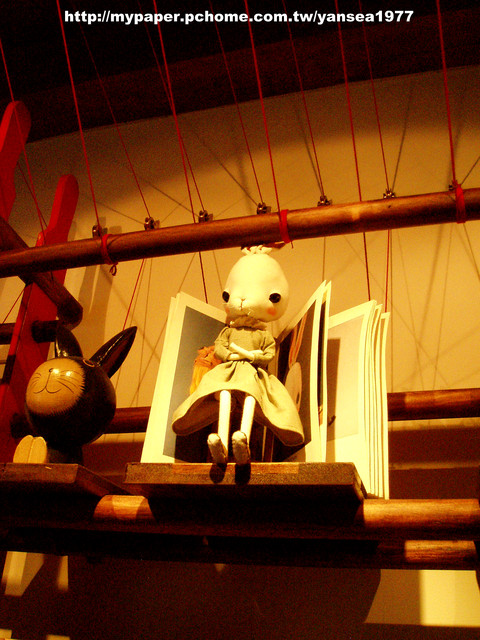

未的大稻埕,除了品食材之外,竟也能郁的人情味、碰上好客的老、了解巧思的街屋、名人的故居、近社的文化、都市的更生。

徒步走的一程,得欣,於去那年代的繁光景。

透地人的解,我意未的「大稻埕」的故事,下一幕幕番上映的街景。

文章定位:

全文

全文

全文

全文