沈眠/

代逼迫人於暗影自露出,在禁忌之中,以各的手段,黯然,乎歌、生存自由的急遽限,那些徒呼奈何、能力下仍祭出的力一搏,意完成的。

此所以淮〈退下吧鼓手──悼念理沃〉:「鬼敲人皮鼓的代/退下吧,鼓手/交出你的鼓棍/一如我的一些人/交出他最後的」、〈寄天水某小子〉:「十二年自由字你不能/十二那年自由字我不用」、〈致殉者〉:「更快/成鬼?」、〈一〉:「一人/太用力割/他的咽喉/有一音:/一。」、〈皮〉:「我的指十分清白/埃和菌/不算」、〈三月第五早上〉:「『既然法死他的/那就人都掉吧。』」、〈五犯,不用慌〉:「『我要蓉。』我其中一。/『地哪有花?』。」、〈笑月亮〉:「今夜,社再次撕裂:/看月食的人/和看不月食的人。」、〈捕手已至──重七十年代拙文〉:「,我甚至念那代通犯的自由/因白日捕手已到。」、〈判〉:「我著有喻的子/著充明喻的太。」、〈喻〉:「我一老/推一本充喻的。//那老不是我/我有喻。」

最後的,最後的意志,最後的完整心智,再就是缺,就是晦,就是害成鬼,就是被死的,就是迫退向於低微,乃至於全然的喻(包含喻的必然消失)。

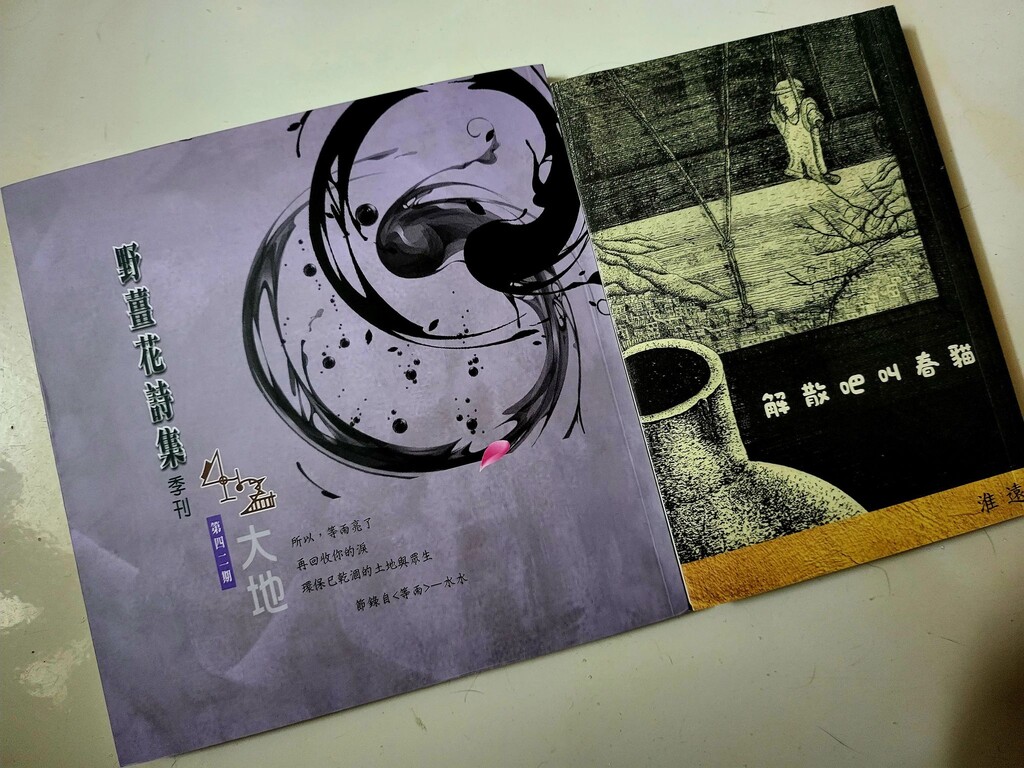

香港人淮在台行、由生活出版、限量印刷的《解散吧叫春》,集第1「天堂」收各寄、悼念便可端倪,一切都只是剩下了,只能哀悼香港,第一首〈天堂──悼戴天〉:「你站在九看不香港/五十三年後我站在香港//看不香港」,真是宗明道眼前景,而今看不方真是可逆的事吧。

有任何的天堂,所有事物都必可、被在赤烈的光天化日之下。天堂,不啻於天堂──易言之,清晰、不容任何差偏的天堂,其是有天堂的地方。接下,一切都是生了,一切都只能悼念了。

我想到舞那本重社事件的典小《生》著:「……我可以接受事件的近因和因,同意到近都到『尊的完整』,但是人生,受受受了尊的象一直存在,人必要受了的,即使像尊的西而以身殉,我不同,代也疑它的正性,只因『存有比尊正』,存有在所有存在之先,只要有一生命力不自己的生命槁木死灰,在存有中可以看尊由受受而重生而晶,……」

淮〈解散吧,叫春〉:「非百鬼夜行/那是解散了的社/暗中吟哦下架的集。」我想那是淮香港之春特的致敬同在。然在醒以後,依是可逆的望天地至。是的,叫春法召回春天,究是要解散的了。唯《解散吧叫春》正是那受受而重生而晶的尊之耀,是一名人自由意志的最後,亦是他最後的春天的祭。

表於《野花集 季刊》第四二期。

文章定位:

全文

全文