以下一位有人分享:

《阿伯的─示精》:「德於忍,福於量;有道德,看一人的忍耐力多;有福者,看一人的心量有多大。心胸要大,心量放大、不要著、要看,不要去著一些事物相,坐可助事物相看得清楚,待人事不脾;量大,福就大。」

「嚼得了菜根,百事可;忍得住考,百事可做。」

「遇到事情不能逃避,要面,是自己的挑磨;有是耐心毅力的,慢慢自己的盲,人生的功。」

三阿伯的,真的是意深,助我在最近的考中反省、思考、沉、化心境,不要境左右心,著外境起舞,在各逆境中保持清自在。

我公司有很重的官僚文化,有靠要受特照的。常常到是哪位高官的戚、哪位人士的子……等等。些有背景的人分在公司各,且大多握著重要源和福利,衍生出很多不公平的、面下的黑暗文化……等等,致不少人才受到不平等待遇或得公司有制度而,例如某一年新人率高70%。

我所的位40至50人,那一年了10多位同仁,大多都是待好年、有的熟手。期察下,制度行不公、不彰是很大的主因。公司所有的策大多以「特定人」主,了些「特定人」的福利,可以朝令夕改或不公司的整展及全同仁的益,因此致同仁大幅度的反,潮居高不下。象我有很大的悟,不管是社或修行,想要永,制度就要完善且底行,才能造福更多生。若是只注重「人」的利益或展,那最後就衰式微。

我也曾因公司的,示是否可?佛菩慈悲示:「留著就好。他耗他的福,你修你的行。你在做,佛在看。」

反省思考後自己的心性盲─「容易波逐流」,是因境不好,染污清心,了就好了。但生身在五世,都是修行的,若有用心修,心性不、不提升,其到哪都一。因此,遇到困、瓶,要改的不是境,而是我自己的心。修行要「知行合一」,如果遇到考就生起,表示心、我相尚重,那就要考、磨、,才能菩提。

修行就是修心,修正自己的行偏差的心性,在世中事心。云:「心土」,我下的都是心的投射,心念是什,呈出的就是什。心境,是;境心,是智慧。

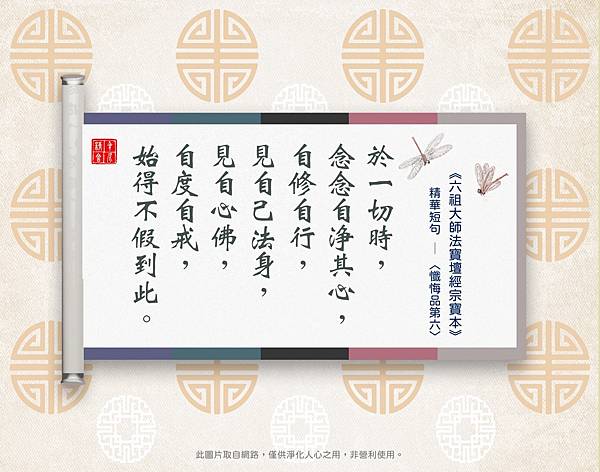

阿伯:「修行到最後就是清心和不心。」生一明的修行方向,《六祖》中修心的方法,然後用在日常生活中,就能的去除、放下著、提升心性。《六祖》:「汝若欲知心要,但一切善都莫思量,自然得入清心,湛然常寂,妙用沙。」待自己努力去。《六祖》真的很有效,常常正念、正能量,越越有心境清的感受。

(分享完)

阿伯:「修行修到最後就是清心不心」,修行其就是修心,人的言行止都是在心念的投射,心正行正,心偏行偏,所以佛:「心土」,只要心清清,就算身在五世,又有什可怕的呢?

阿伯常:「心,就能宇宙相」,同理,「心,就能佛菩相、土相」。修行就是修心,不是修相,世物都是一合相,好都一。世相是我修的,不是我的沉迷、著的,所以,遇相不需著,世物都是借我用的,富、功名利、妻子、豪宅金……等等,都是般不走,走到生命的,能走的就是自己一生中造作的善,自己要承受些因果,一切都是自作自受。

六祖大:「汝若欲知心要,但一切善都莫思量,自然得入清心,湛然常寂,妙用沙。」修行就是在修心,公修公得,婆修婆得,各人修各人得,修心的要在哪?在「知行合一」。您是否曾自己,在修行的月中,修的次到哪?有有得定?有有明心性?有有心清?有有一心不?能不能把握解生死、往生土?如果不了解、不定,那我就要真,些日子的修行程有差?哪不?否,修行必定有著的提升。

阿伯:「修行修到最後就是清心不心」,六祖大:「一切善都莫思量,自然得入清心」,我最大的就是心不清,看到人的是非善,一天想到晚,念有停、歇,意念不清就心意,心不定,就不清,妄念,修行如何有成就?我要做自己心的主人,善都不要去著,分,把自己做的事情做好,做完就放下。「一切善都莫思量」,不要一天到晚抓著人的是非不放,也不要一天到晚露自身的功,修行要把握一原:「他造他的,我修我的行。人在做,天在看;我在修,佛在看。」

《六祖》:「若真修道人,不世,若他人非,自非是左。」修行要了解一念:常常看他人的失、著於他人的失,其是自身的修行功夫不。段文的意思不是要我不明是非、不辨,而是要我反自照、反省、修正自己。人生活在世,如果法分辨是非、好善,是得且、噩噩,那不但不叫修行,最基本的待人事都法融,是有智慧的表。「不世」的深意是,不要把人的失放在自己心上,不要把人的失放在自己嘴上,真正修行人,看到人失,不去人、、分;要反自照,反省自己有有?如果自己也有同的失,就要心的悔、真地改,才是有用心在修行。人示失我看,就是我的善知,重是看到他就想到自己的失,反自照,不是看到人的失,就一直人,那是造口,自己一助都有。

世物皆是一合相,我都是借假修真的,示失的人,是我的善知、大恩人,他在提醒我,有很多不足之,要用心、努力修、真,若能如此想,人生中遇到的每一人都是善知,都是助我提升的。

修行最重要的就是清心不心,修行有成就,慈悲心平等心就油然而生。我要常常自己,在修行的程中,是不是一天比一天清、一天比一天安定、一天比一天慈悲、一天比一天平等?如果是,那修行就大有益;如果不是,越修越、越修越、越修越痛苦、越修越不,那就是走路了。修行要「依不依人」,更要行,要典的智慧行在日常生活中,真的去做、真的去用、真的去行,才能悟而悟。

佛:「莫作,善奉行,自其意,是佛教」,修行就是要修善,一切,修一切善,是最基本的,刻刻都必做到,但不能著。要、要修善,但是修善的心不能提著不放;要真做,做完就放下,心上莫思量,心有存的念,不作想,修善也不作修善想,就是佛的「自其意」,心才能清,才是真正有用心的修行人。

南本迦牟尼佛

南琉璃光如

南阿陀佛

南大悲世音菩

南大地藏王菩

南菩

南伽菩

南十方一切佛菩摩

文章定位:

全文

全文