二字原是佛家,是梵阿(Arhan)的省,

字有三,即、不生、供,

是指死心的,

不生是指不受生死果,

供即受人天供。

也是大小乘佛教的果位名,在小乘四果是指,

初果斯陀洹,二果陀含,三果阿那含,四果阿。

阿既是四果的果,是佛弟子中修最高的段。

那是具四智、八解,又有三明六通的法力。

三明是指宿命明、天眼明、漏明。

六通是指天眼通、天耳通、知他心通、宿命通、身如意通、漏通等。

因具有人所不能的神通。抽象的宗教涵,反映在具的形象,

像便成了佛弟子、高僧、祖等共同的造形,即光冠,

身著僧服。但具有神通,能化,能祈雨,命很等的特性。

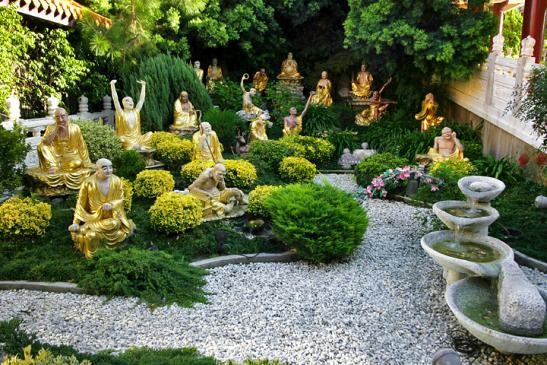

在明清代的大林佛寺,其大雄殿往往供奉十八像,

而且每位均有梵文名字,那是源於唐玄奘大所的《法住》一所,

容大意是,迦牟尼佛要涅,佛法付十六位大阿,

要他永住在世,不要人,既保虔的信仰人,

也大法永流下去。迦所付的弟子,原只十六人,

但後世成十八人。

十八的信仰在中土流了千年,著佛教的渡海台,

十八位印度人,便一取了人名字,化身中史上的高僧、祖,

融和了道教和民俗信仰,三四百年,

始安的守在台寺的音殿,接受信徒的梵香祝,

信徒也早忘他原是印度人。

台十八像的名

台的十八像,除了台南元寺所供梵文名字之外,

其他均人呼,就南北各地寺之,然版本不一,

命名多所差,但有一半以上是相同的,

其名曰:「降、伏虎、眉、心、梁武、摩、目、布袋、志公等。」

其他的命名南北差甚大,以大音亭例,其的命名分是:「降、伏虎、眉、心、梁武、摩、目、布袋、志公、香、果、、道悟、婆、利多、力、婆、夜多、晟。」

些名,在基天后、火山碧寺、白河大仙寺等的供像中,

有十六尊是命名相同的,可最早期的命名。

其次,再如建於乾隆五十一年的鹿港山寺,

其十八名分是右列自外起:

「降、花、眉、心、志光、善、目、香、布袋。」

左列自外起:伏虎、果、、知、梁武、子、摩、、九老。

明的,一半以上是全然相的,此可看成是乾嘉以下的流行,

是台後期的十八名~~

至於些命名有何意呢?之,命名的取向有特徵:

1.十八命名固然分歧,但前列的半左右,如降、伏虎、眉、心、梁武、摩、目、布袋、志公等其字是固定不的。

2.在寺作年代早,地理位置偏南方者,其命名有其相似,

示各寺之,是相互因模仿的。

其名上,作代晚,或寺位於北部者,便不受其束,

而另一系,即後期的命名方式。

3.若依命名的字面上,望文生,此十八,可分成大:

1.出自史上或佛中的人物,如梁武帝、摩祖、

布袋和尚、志公、目犍尊者、勒菩等。

2.以表神通或特殊外形取向者:如降(公)、伏虎、眉、心等。

3.以手中持物命名者:花、香、、果、等。

4.表法氛者:、、、鹿等。

5.其他典不明或涵混淆者:九老、知、善(鹿港山寺)、力、慧善(淡水山寺)、堪、夜多、利多、挖耳(三山佛)、

婆(白河大仙寺)少林、惠、多藏、道桂、摩、

明成(大山超峰寺)、等。

其中第一出自史或佛故事者,五例如下:

1.梁武帝名衍,生於宋孝武帝大明八年(464),

梁天元年(502)即帝位,大清三年(549)崩,他是南梁的君主,

先以儒家治,文鼎盛,江表盛世,晚年崇佛。

寺院,曾三度身同泰寺。

2.摩尊者,是南印度,南北朝由海道中法,

七世以前的著,摩是一位以《楞伽》教人的,

有特的神,但八以後,便出了如一渡江、梁武答、

慧可臂、履西等神,且愈演愈烈。

到了宋代,各式的神逐被合成《》、《》等影深。

3.布袋和尚,唐末五代代人,明州奉化人,自契此,肥胖,

著一布囊,到行乞,能示人吉,出皆是玄。示寂,

端坐磐石而偈曰:「勒真勒、分身千百,示人,

人自不。」偈完便安然而化。於是大家悟出他就是勒菩化身的,

於是相其像。

4.志公尊者,保,南朝金陵人,姓朱,少出家修定,

宋太始初,忽然居止定,食,常寸,跣足。

人言,如,後皆。在梁之,神化事不,卒年九十七。

5.目尊者,出自佛的人物,是迦佛的弟子目犍,

全摩目犍。是佛十大弟子中神通第一,初舍利弗共六外道,

精通教,後舍利弗得佛法,告知目,二人遂共佛弟子,

二弟子二百人,共入佛。唐代以後盛行的《地藏本功德》中,

目入地救母的孝行,影深。

以上五位尊者,除了目迦世尊的弟子,侍佛修行,

成就果,符合的身分之外,其他的梁武帝、摩祖、布袋和尚、

志公等四人,都不是佛陀代的人,

遍佛或著也都找不出他成,尤其是十八成的索。

若勉出四人共同的,或者可他都曾住江南,

他的事曾流於金陵杭州一,他也都被定得道高僧,

具有常人所不能的神通本。

就第二以特殊外形而命名者,如眉及心而言,

眉尊者原是(即跋)尊者的特徵,

五代以後逐成十六或十八的成中,必的特徵之一。

至於心,其典故出不明,表在像上以胸腔裂,

出佛陀面主要特徵,民相那是表「人面佛心」之意,

在像史上,最早出於五代,

如五代越的杭州霞洞有石刻十六像,中有一位心,

又如五山佛光寺文殊殿上,其壁中有五百,其中有一位心,又如建於明末,由元自福建赴日本京都所建的福寺,

中的十八像由明代福建匠范道生所造,中有一尊心。

心在元代以前除霞洞之外其他少,但明清的寺之中,

成必要的成之一。

再就以表神通取向的降伏虎而言,此二尊者在明清代的佛寺中,是十八的必要角色,且位置是一左一右,形成的布局。

在史上降的事,超伏虎的事,早期二者任何,

宋元以後逐步相配成,或是道教思想有。

就第三以手中持物命名者而言,手中捧花、捧果、持、

持香等是表法上供,必要的供物。早在元代十八,

持花的,持香的已是列在,如故藏元人真左右二,

就是一例,清代宏滋所的「白描十八」,

其中也包括花和。果在史上例少,

寺十八中的果以手中捧著桃子者多。

相西王母曾把三千年一次果的蟠桃武帝,後世小、

曲遂多此衍王母蟠桃盛的故事,桃桃果遂多道教色彩。

就和二尊者而言,在中佛寺出道早,

或唐即已出,元明以下成十八的必要成之一。

但是尊者少,尊者,有的作尊者,

手中作舞弄的各式姿,十分生,是一器,

佛寺作法,多用木、磬、、鼓、引等,而少用。

但是道士做法事,必用,手各取一只,相互敲,音甚大,

既可引起大的注意,也可出的氛。而就是舞,

在年喜候,舞,既是神通法力的展,也是祝的意。

直到今日,在人的社中,每遇,有舞活,舞,

除了鼓以表奏之外,其又配合之,更添增喜。

以上所述,十八像,就造形而言,相,

成配套,有趣味。就所香花果的姿而言,

融和著的土年上供的俗,切而又。

十八尊不同姿的真像,展了台民匠的人物造形功力,

反映了早期僧的五官面貌和衣著服式,外加不同的物陪在坐之上,

使那冠珞物的佛弟子相,

也可以因具神通而更生更具作力。

今天特篇文

是感恩我的一位友人

我有幸略美好的尊感受

~~~生平第一次的”敬浴佛”.....

在此:的C.C

我要抱恩你:~~~

文章定位:

全文

全文