若要反对别人的行为,不需先说不好意思,只需说出敬语、理由和期望即可。

敬语,表示双方平等友善

理由,给人原因和反问的方便

期望,你的目的,他的制约

---

我现在快毕业了,虽然一直在努力接触“高端社区”,但于现实所迫和一些比较自我的朋友相处了很久。日久天长难免有些“磨合”,自己的个性就也跟着改变,有的时候也很头疼到底是自己矫情还是别人过份。

搓键盘、通宵亮、占小便宜,不一而足。当然,算计之外,就是包容。有时候也要变通,一步错,步步错,但也少见有人推倒从来一了百了,总不能像那些偏执狂一样,以人废言,pass 所有简历造假者,说远了。 ]]>

一

这两天,知乎上有个帖子挺火的:《对知乎主流舆论「自极端化」现象的一些思考》( https://zhuanlan.zhihu.com/p/36214840 )。到我写下这句话的时候(北京时间 5 月 10 日中午),它已经获得了超过 6300 个赞。

原文讨论的是知乎上的言论「越来越被推向极端」的现象——

「知乎上,既不是小孩也不是老人的年轻人主要掌握话语权。于是产生了『老人都是碰瓷』和『熊孩子打死活该』的趋势……从批判熊孩子,继而开始默许对熊孩子使用暴力,继而到为对熊孩子采取无限制的暴力叫好;从在显然熊孩子闯大祸的事件争,到熊孩子只有很小过错的事件争,再争到双方都有过错的事件争……最后极端到什么程度呢?我曾经见到『怎样摧毁一个熊孩子』的回答。在那个回答中,答主仅仅是是被小孩撞了一下,然后将其打进成骨折,又将其家人打进医院,最后炫耀一下自己会跆拳道多么能打,在警察面前多么理直气壮——回答中充斥着对暴力的得意之情,数据栏六千多人赞同,评论区里全是叫好。」

最近两年使用过知乎的朋友,对这种社区氛围应该都有所体会。早期的知乎以良好的社区氛围著称,而现在,它的社区氛围却出现了越来越多的问题,甚至使得不少优秀的用户退出了知乎。这种变化是怎么发生的?

在那篇文章中,作者提到了「沉默的螺旋」五个字,但是并没有展开。他选择的是”阻尼震动“的概念来进行解释。

其实「沉默的螺旋」这个传播学上的经典概念挺适合用来解释知乎的变化。我们就用这个案例,来学习一下这个理论吧。

二

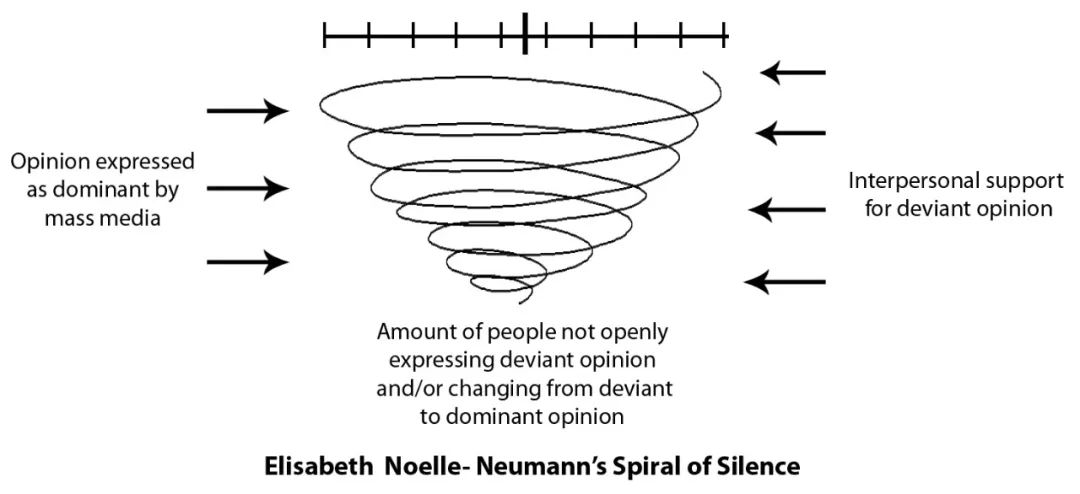

沉默的螺旋( Spiral of silence )理论是由德国学者伊丽莎白·诺艾尔-诺依曼( Elisabeth Noelle-Neumann )在 1974 年提出的。简单来说,这个理论说的是:如果人们觉得自己的观点是少数派,就不愿意发言;如果觉得自己和多数人看法一致,就敢于发言。这样一来,多数意见的声音会越来越大,少数意见会越来越沉默,成为一个螺旋式的过程,最终形成「一言堂」。

这个理论里面有两个值得关注的地方:

第一,在这个螺旋式的过程中,媒体扮演了重要作用。

人们不可能自己去做民意调查,大家对「主流意见」的感知,一部分当然是来自日常生活的观察,但也有很大一部分是来自媒体的报道。如果媒体只关注多数意见,忽略少数意见,就会增强主流意见给少数群体造成的压力,从而加速这个螺旋的过程。而如果媒体能够给予少数意见充分的呈现,那么少数群体感受到的压力就会减小,沉默的螺旋效应也就会减弱。

第二,沉默的螺旋之所以发生,是因为人们害怕自己被孤立。

当处于少数群体的时候,人本能的会有一种恐惧感。而当处于多数群体的时候,人就会更有安全感。因此,如果少数人群的恐惧感被加强,沉默的螺旋也会变得更为明显。反过来,如果我们能够有效地缓解少数人群感到的孤立感、恐惧感,我们就能减缓这个通向「一言堂」的过程。

三

学完了理论,我们来看看知乎。

我首先要提出一个判断:知乎打着“分享知识”的问答网站旗号,最早的两年真的是交流知识的平台,近几年其实已经成为一个网络社区。大量「如何看待 XXX 」这样的问题,其实交流的不是知识,而是更接近论坛上的帖子,让大家都来聊几句。

大家都知道,在论坛上,一个主题帖下面,所有的回复都是按照时间顺序排列的。而在知乎上,一个问题下面,回答是按照赞和踩的数量排列的。

大家仔细想一想,这两种排序机制会带来什么不同?

我们假设,在论坛上,一个主题帖下面有 100 个回复,其中 70 个是主流意见,30 个是少数意见。那么当我们点开它的时候,从上往下看,前 10 个帖子,很可能是 7 个主流意见,3 个少数意见。(因为人们发帖的顺序是随机的。)

但是在知乎上呢?更可能的情况是,从上往下看,前 10 个回答,甚至前 20 个、50 个、70 个回答全是主流意见的,而少数意见的 30 个回答可能全都排在了最后面。为什么?因为占用户大多数的主流意见人士可以通过赞和踩,来改变这些回答的排序。

也就是说,知乎的排序机制,使得主流意见更为显眼、少数意见更不显眼了。

还记得上面说到的理论吗?人们通过阅读媒体(在这里是阅读论坛和知乎)来感知主流意见。那么,在知乎上,人们对主流意见的判断会更为强烈,会认为少数意见更为边缘。因此,沉默的螺旋会被加速。

上面还提到,如果少数人群的恐惧感被加强,沉默的螺旋也会变得更为明显。在知乎上,我们能够看到对少数意见人士的人身攻击、贴标签、嘲讽。站方虽然也在打击这些不友好行为,但这些行为依然常常可以见到。在这样的环境下,少数意见人士感受到的压力和恐惧感会增强,沉默的螺旋会被加速。

这就是为什么知乎的产品设计和社区氛围加速了沉默的螺旋,加速了言论极端化的过程。

四

以上还是纸上推演,下面我们来看一个实例。

今年 2 月份,我做了一个实验。我将自己发表在端传媒的一篇批评特朗普的文章贴到了问题「如何评价唐纳德·特朗普颁发的 2017 年假新闻奖?」下面( https://www.zhihu.com/question/265779239 )。

我自认为这个回答是页面中的所有回答里面最有信息质量、最好好讲道理的,它目前也获得了两百多的点赞,在所有回答中点赞数量排名第 3。但是按照知乎的算法排序,它在页面上只排到第 11,甚至落后于只有 25 个赞的回答——无它,因为踩我的回答的川普粉丝太多了。

在所有回答中,除了我那条之外,还有 2 条是批评川普的。它们分别排在倒数第 1 和倒数第 6。

这就是一个典型的案例:在知乎这个以支持川普为主流意见的社区里面,沉默的螺旋是如何被排序机制加剧的。

我虽然是知乎早期邀请制时期的老用户,但在过去两年中已经很少上了,主要原因就是对社区氛围的失望,尤其是对关于美国政治话题的讨论氛围感到失望。如果不是抱着做实验的心理,我是断然不敢将那篇文章贴到知乎上面去的——那摆明了是招黑、找打。在知乎的沉默螺旋中,我深深地感受到作为少数意见者的压力。

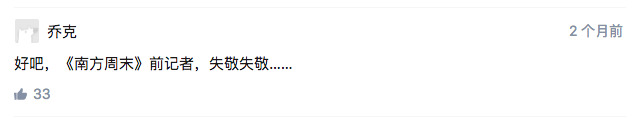

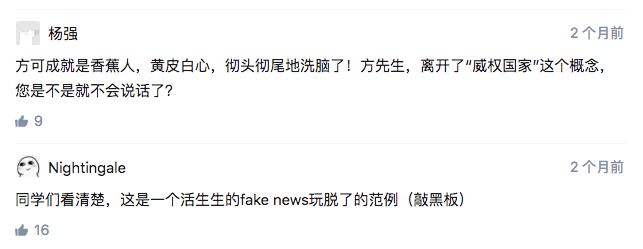

以上就是我那条回答下面的部分评论。基本上大部分评论都是这个样子的。如果不是抱着做实验的心理,我是断然没有那个心理素质把这个回答贴上去的。

我认识的好几位对美国政治非常了解的朋友,在过去两三年里都退出了知乎。他们就是「沉默的螺旋」把少数意见挤出去的活体证明。

知乎的产品设计和社区氛围加速了沉默的螺旋,加速了言论极端化的过程。

五

通过“赞”和“踩”来给内容排序,可能并不是一种好的设计,尤其是对于一个用户数庞大的社区来说。当用户数量较少、平均质量较高的时候,排在前面的确实主要是优质回答。但当用户群体扩大之后,排在前面的就基本是抖机灵、曝照、小黄文,以及情绪化的、站队性质的内容。

知乎成为川粉聚集地,比豆瓣和微博都要明显得多,其中一个重要的原因是其用户结构。但我也认为,知乎的答案排序机制加剧了“沉默的螺旋”效应,造成批评川普的内容无法显露、反对川普的用户逐渐退出,对川普的质疑和批评渐渐成为不可碰触的禁忌。其他话题也是类似。

当然,在这个过程中,站方很多时候也是无奈的(我那条批评川普的答案,黄继新也点了赞同)。这个排序机制并不是知乎的发明,quora 就是这么做的,只不过这两个网站的社区氛围和用户背景已经太不一样了。我们也能看出站方做了一些努力,比如推出个人认证和优秀答主勋章,我猜想被认证的答主在排序中的权重会被提高,不过这个影响应该很小,而且容易引发争议。

诺依曼在提出「沉默的螺旋」理论时说,有一部分人是不受它影响的,这部分人被称为「中坚份子( hard core )」,他们身处少数群体但无所畏惧,仍然愿意公开发言。他们的存在,可能会减缓甚至倒转这个沉默的螺旋。

因此,如果不希望一个社区螺旋式坠落成为一言堂,站方要调整机制设计,同时更大力度地打击人身攻击等行为,倡导友善的讨论交锋;而对于个体来说,则可以无所畏惧一些,勇敢发出自己认为正确的声音;少数意见群体也可以抱团取暖,对抗多数意见的压迫。

]]>这几天,我在把家里的纸质旧照片,扫描成电子版,有不少我出生前的 70 年代旧照片,就边扫边和我娘聊天。我娘也提到,有老同学来叫她,参加同学聚会,她不愿意去,原因也是,当年她在班里叱咤风云,也算是一号人物。现在去参加聚会,估计老同学都会想,怎么现在混成这样了——虽然我并不觉得,娘有啥不体面之处。我爹在旁边也抗议,说咋了?嫌嫁给我咋了

我就联想到自己。刚刚几年没联系、高中时关系很好的同学,发微信给我。他知道我已经辞了深圳工作、彻底回老家后,说改天约出来见见,好久没见了。我说好改天约,但其实心里,并不愿意甚至怕见面。倒不是薄情寡义,只是不好意思、挂不住颜面。中学时考试,常年班里第一,高考六百多分考到北京。但之后的人生轨迹,就是断崖式下滑,细节不说了,总之很不如意

发这帖,是想看看,有怕见老同学这种心态的朋友多吗?有没有过来人,你是怎么迈过这种心理的?

PS:涉及家人,请攻击型人格留口德,若您渴望怼人风凉话、见人跌倒补一脚,或回帖不为交流,只为满足 cocky ego,右上角关闭,去其它帖发泄,感谢 ]]>

]]>我对自己的要求很低:我活在世上,无非想要明白些道理,遇见些有趣的事。倘能如我所愿,我的一生就算成功。为此也要去论是非,否则道理不给你明白,有趣的事也不让你遇到。我开始得太晚了,很可能做不成什么,但我总得申明我的态度,所以就有了这本书——为我自己,也代表沉默的大多数。 王小波

在 V 站能听到许多声音,虽然有些会让我觉得刺耳,但是至少很有实感。最近酝酿了很久,想注册小号在某节点征友,可是就在刚才卡在了手机验证上了,积极性一下就没了……

唉,先这样下去吧。

(不知道这个节点合不合适,不行的话管理员移到树洞吧,感谢) ]]>

还是考不好。

想放弃。 ]]>

郁闷的是,考上后看不上然后退出,其实和考不上所以没上是同属一个种群的。

所谓无奈。 ]]>