点开链接就看到"限时每月前 100 万次调用免费",

那么限时多久呢?到处点点点直到开通了看文档也没找到限时多久,

最后在资源包这里看到免费的额度居然也算资源包,活动时间就今天 10.31 截止,也就是说这个"每月",明天就没了?

理智认为不可能这么离谱,但是又怀疑厂商良心,

有没有熟悉这块的国内 serveless 有真免费的了吗,我没有刚需,但是免费的话会想试试,

]]>

]]>openfaas plonk 更接近 ci 和集群方面的工作,伸缩/httpserver 应用服务全是用容器来完成的,有点重和偏离中心 ]]>

公司名和配置文件都直接是 serverless ,误导性太强了。

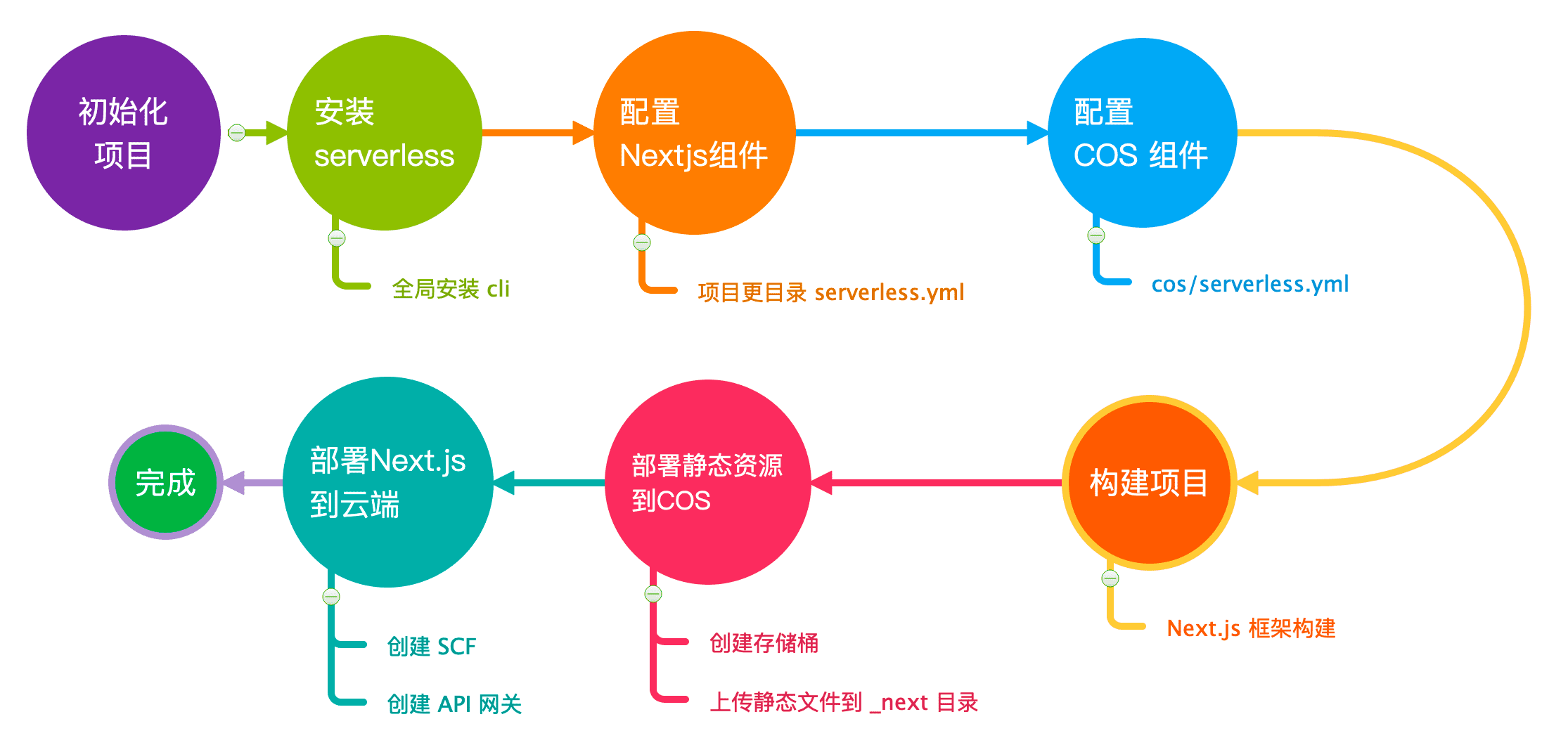

现在本地开发和打包是绑定到 serverless framework 的生态下了。

想问下部署大家用的是什么工具啊,我现在是在网页上上传 zip 包。 ]]>

放到 csv 里面费内存,serverless 服务的还不太好调用。

Apache 有个 parquet 格式,不知道这个量级查询速度怎么样。

]]>addEventListener("fetch", event => { event.respondWith(handleRequest(event.request)) }) async function handleRequest(request) { let req = '<table>\n' req += `<tr>\n <td>method</td>\n <td>${request.method}</td>\n</tr>\n` request.headers.forEach((value, key)=>{ req += `<tr>\n <td>${key}</td>\n <td>${value}</td>\n</tr>\n` }) req += `<tr>\n <td>body</td>\n <td>${await request.text()}</td>\n</tr>\n` req += '</table>' return new Response(req, { headers: { 'content-type': 'text/html' } }) } async function handleRequest(request) { const urlObj = new URL(request.url) let url = urlObj.href.replace(urlObj.origin+'/', '').trim() if (0!==url.indexOf('https://') && 0===url.indexOf('https:')) { url = url.replace('https:/', 'https://') } else if (0!==url.indexOf('http://') && 0===url.indexOf('http:')) { url = url.replace('http:/', 'http://') } const respOnse= await fetch(url, { headers: request.headers, body: request.body, method: request.method }) let respHeaders = {} response.headers.forEach((value, key)=>respHeaders[key] = value) respHeaders['Access-Control-Allow-Origin'] = '*' return new Response( await response.blob() , { headers: respHeaders, status: response.status }); } addEventListener('fetch', event => { return event.respondWith(handleRequest(event.request)) }) 使用方法:

xxx.workers.dev/https://guge.com 可用于反代网页、json 甚至 image 等文件

]]>如 Cloudflare workers 的 runtime 使用的是 v8 引擎,所以只支持 Javascript 和 Wasm 。

Netlify functions 对 Javascript 的支持也比较好,支持的其他语言好像只有 Go.

想请问下这些云服务商为什么对 Javascript 的支持这么多?是因为我观察到的只支持 Javascript 的云服务商都是前端用的比较多的,所以支持 Javascript 利于直接转化。还是说 Javascript 在 serverless functions 中本身就具有别的语言不具有的优势?

]]>

作者 | 杨丽 出品 | 雷锋网产业组

“Serverless 其实离我们并没有那么遥远”。

如果你是一名互联网研发人员,那么极有可能了解并应用过 Serverless 这套技术体系。纵观 Serverless 过去十年,它其实因云而生,同时也在改变云的计算方式。如果套用技术成熟度曲线来描述的话,那么它已经走过了萌芽期、认知破灭期,开始朝着成熟稳定的方向发展。未来,市场对 Serverless 的接受程度将越来越高。

不要惊讶,阿里云团队在真正开始构建 Serverless 产品体系的最开始的一两年里,也曾遭遇内部的一些争议。而今,单从阿里集团内部的很多业务线来看,已经在朝着 Serverless 化的方向发展了。

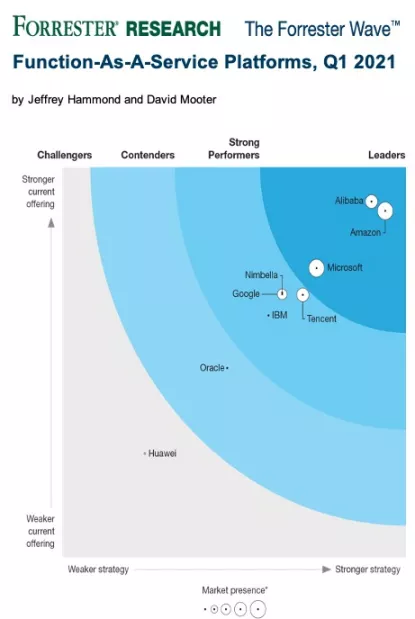

日前,阿里云凭借函数计算产品能力全球第一的优势,入选 Forrester 2021 年第一季度 FaaS 平台评估报告,成为比肩亚马逊、全球前三的 FaaS 领导者。这也是首次有国内科技公司进入 FaaS 领导者象限。

在与雷锋网的访谈中,阿里云 Serverless 负责人不瞋阐释了 Serverless 的演进历程、引入 Serverless 面临的难点与挑战、以及有关云原生的趋势预判。

“一定要想明白做这件事的终局是什么,包括产品体系的定位,对开发者、对服务商的价值等等这些问题。这要求我们不断通过实践和认识的深化,让这些问题的回答能够逐渐清晰起来。这也是我们这么多年实践积累的宝贵经验。”不瞋指出。

尽管企业的实践还存在种种疑惑和挑战,但 Serverless 实际上离我们并没有那么遥远。举一个最近的例子,新冠疫情让远程办公、在线教育、在线游戏的应用需求短期内增加。业务规模的爆发式增长,对每一个需求的响应需要更加及时,这对应用架构的弹性,对底层计算的速度,对研发效率的提升等,都要求业务加速向新技术架构演进。

而不瞋的理想就是,帮助更广泛的客户实现向新技术架构的平滑迁移,让 Serverless 渗透到所有的云应用中。

不瞋作为阿里云 Serverless 产品体系的负责人,也是国内 Serverless 的早期实践者。以下将呈现这次访谈的完整总结。

Serverless 的定义

在讨论之前,我们先明确 Serverless 的定义,确保大家对 Serverless 的认知是一致的。

现在 Serverless 越来越热,无论是工业界还是学术界,都将 Serverless 视为云计算发展的下一阶段。Serverless 有很多种表述,其中伯克利大学的定义相对严谨一些。

注:2019 年 2 月,加州大学伯克利分校发表的《 Cloud Programming Simplified: A Berkerley View on Serverless Computing 》论文,曾在业界引发诸多讨论和关注。

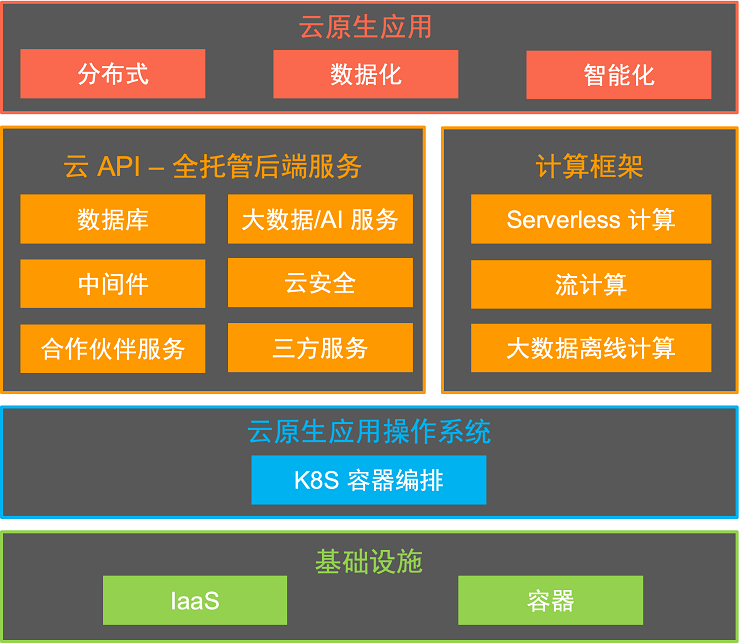

大致来讲,Serverless 实际对应的是一整套的产品体系,而不是单独一两个产品;同时,这些产品 /服务之间还具备以下特征:服务之间彼此配合、全托管、用户通过 API 调用就可完成整个功能或应用的开发而无需关注底层基础设施。

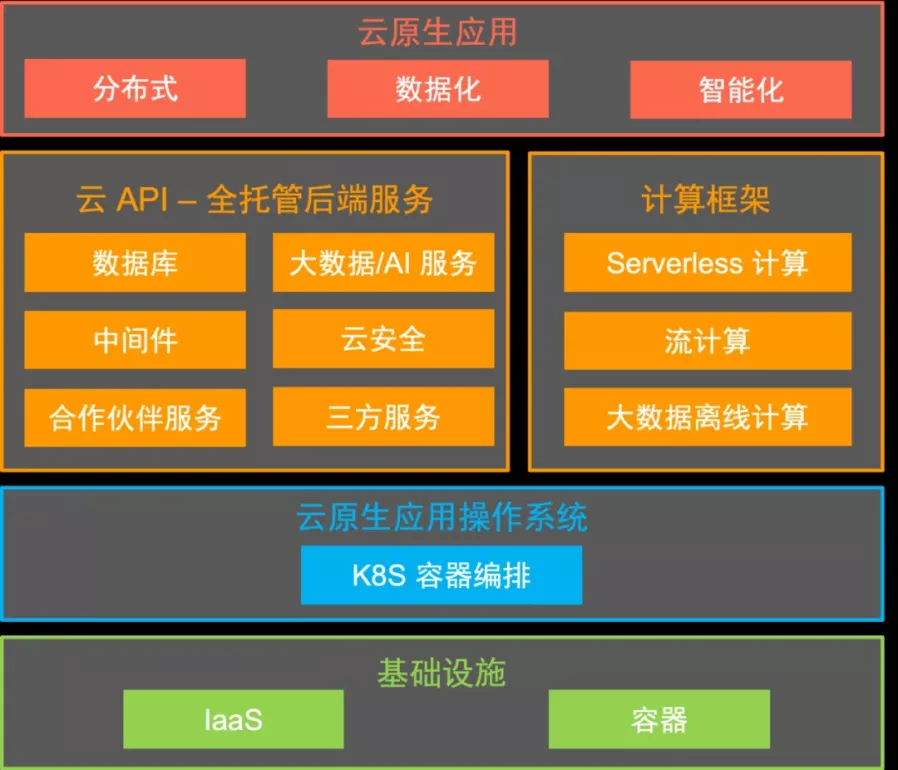

这套产品体系目前可分为两类:一类是计算,即 FaaS ( Function as a Service );还有一类是 BaaS ( Backend as a Service ),比如消息中间件、对象存储,都可以看做是 Serverless 化的 BaaS 服务。

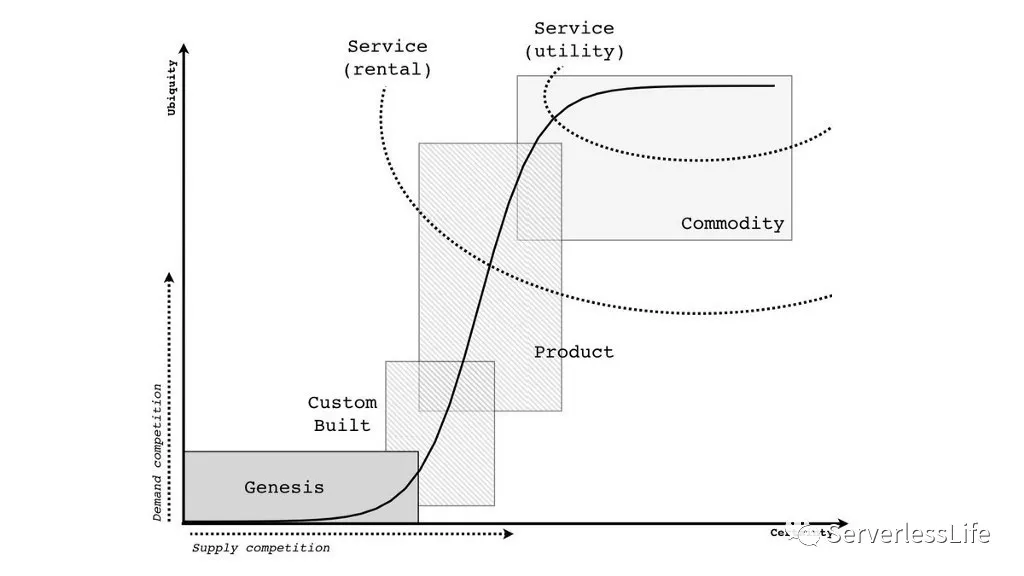

Serverless 的演进

一个新技术通常会经历几个阶段:第一个阶段是因为其巨大潜力引起广泛关注的阶段;第二阶段,是认知破灭的阶段,在这个阶段由于产品初期本身能力不是很强健,或案例不全等因素,导致用户在使用过程中往往会遇到挫败感;第三个阶段,是伴随实践的增加和产品能力本身的发展,又会逐步提升认知,进而进入一个稳健增长的阶段。

需要明确的是,Serverless 并不是一个非常新的技术。像阿里云的 OSS 、AWS 的 S3 对象存储,它们都是最早发布的产品之一,一开始其实就是 Serverless 的形态。

但业界从 Serverless 的认知,确实是因 AWS 的 Lambda 带起来的,2014 年 AWS 推出了 Lambda 。

2017 年到 2019 年上半年,这段时间,业界对 Serverless 的讨论很多同时又有很多困扰,不知道如何落地,或者用了之后才突然觉得跟自己想象的不太一样。

国内外技术发展保持着相似的节奏,国外相对来讲更快一些。从去年开始,国内也开始进入到了稳定发展的阶段。现在国际上主流云供应商提供的新功能或新产品,80% 以上都是 Serverless 的形态。

阿里云从 2017 年开始打造 Serverless,并于当年正式启动商业化。

目前在阿里集团内部已经开始落地 Serverless 了,例如飞猪、淘宝、高德等等。在企业赋能方面,尤其是疫情之后,能够看到用户对 Serverless 的认知比之前确实深入了许多,在很多场景下,切换到 Serverless 架构确实能够为用户带来明显的收益,用户也认可这项技术。

举一项数据来看,目前阿里云 Serverless 已经服务了上万家付费客户,拥有 100+ 的典型案例,函数日调用量超过 120 亿次、函数总量达到 100 万。

新旧观念的转变

对于阿里云自身而言,在最开始构建 Serverless 之初,其实最大的挑战不仅仅是技术层面的,更多的还有观念上的不对称。

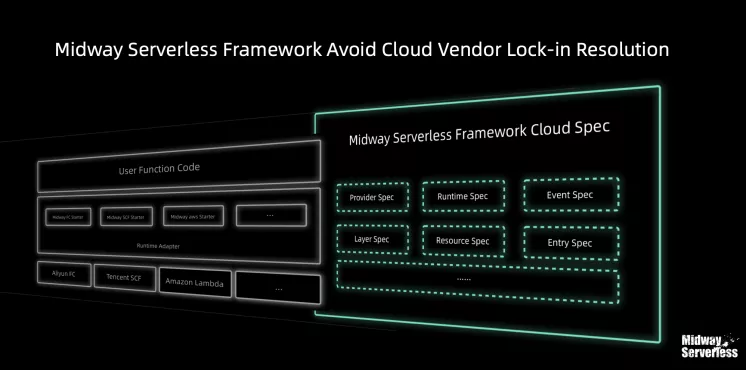

首先,Serverless 本身的形态跟以往的计算形态差异比较大,整个研发和运维的体系跟传统应用是割裂的。如果开发 Serverless 应用,其研发运维的流程和工具跟虚拟化( VM )或容器化的方式不太一样,很多用户会担心供应商锁定( lock-in )的问题,不太希望自身的技术栈跟某个供应商绑定。

其次,AWS 的 Lambda 最开始做了一个榜样,但它实际也只适合于 AWS 的产品体系,如果放在其他的产品体系里会面临非常大的挑战,不易于被用户接受,且限制条件也很多,应用场景也有限。这就要求在技术层面,包括资源调度、安全隔离、多租户管理、流控等方面有很高要求,做起来非常辛苦。因为在此之前没有一个产品的计算形态是如此细粒度、动态地使用资源。

这种挑战,一开始即便在阿里内部,也曾面临过许多争议。

我们这么多年实践积累的宝贵经验是:一定要想明白做这件事的终局是什么,包括在产品体系中的定位,对开发者、对云服务商的价值等等这些问题。这要求我们不断通过实践和认识的深化,让这些问题的回答能够逐渐清晰起来。

引入 Serverless 的顾虑

站在客户层面,不同类型的客户对引入第三方的 Serverless 技术其实会有不同层面的考虑。

对于超大型企业,比如 Facebook 、字节跳动,企业本身就有非常强的基础设施团队,通常他们会选择自己内部开发这方面技术。

还有一些企业,没有采用 Serverless 并不是说他们对这个技术有什么抵触,而是当下的落地实践或本身的工具链还无法做到完全消除供应商锁定的问题,又或者是因为工具链跟传统开发太过割裂,企业自身无法同时维护两套开发框架。

这种情况下,用户的系统架构一定会面临一个中间状态:既有老的又有新的。如果整个迁移的过程不是那么平滑的话,供应商的这部分优势在客户那里是不存在的, 因为老的系统实际是需要维护的。如此,对用户的吸引力其实就没有那么大了。

阿里云最近开源的 Serverless Devs 解决的就是这样的问题。其定位是帮助用户更简单地开发和运维自己的 Serverless 化和容器化应用,提供应用全生命周期管理的能力。

本质上,Serverless 的环境是在远端,跟用户本地开发环境是天然割裂的,那么在这个过程中,从调试、部署、发布、监控等各个环节,Serverless Devs 都希望能为用户提供更好的体验。但用户可自由使用其中一个或几个功能,不需要将已有的研发运维的流程完全迁移到我们定义的这套规范里。

过去一年的重大升级

2020 年,疫情的背景下,其实也是阿里云 Serverless 技术升级的关键一年。这一年里,团队做了很多大的升级,包括:

- 架构层面,已经升级到神龙裸金属服务器+袋鼠安全容器的下一代架构。好处是能够带来非常高的计算密度,进一步提升弹性能力和性能。

- 缓存方面,发布容器镜像加速技术,能够让 GB 级别的容器镜像非常快地实现秒级启动。目前已经演进到了下一代,通过阿里内部大规模业务场景进行打磨。

- 运行时方面,去年阿里云重写整个语言运行时,使得更具有可扩展性,启动速度更快。

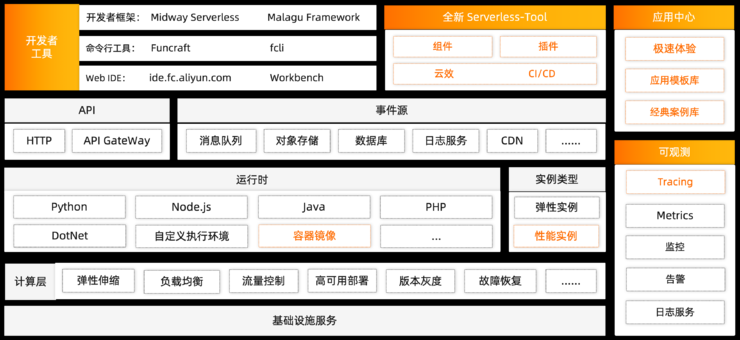

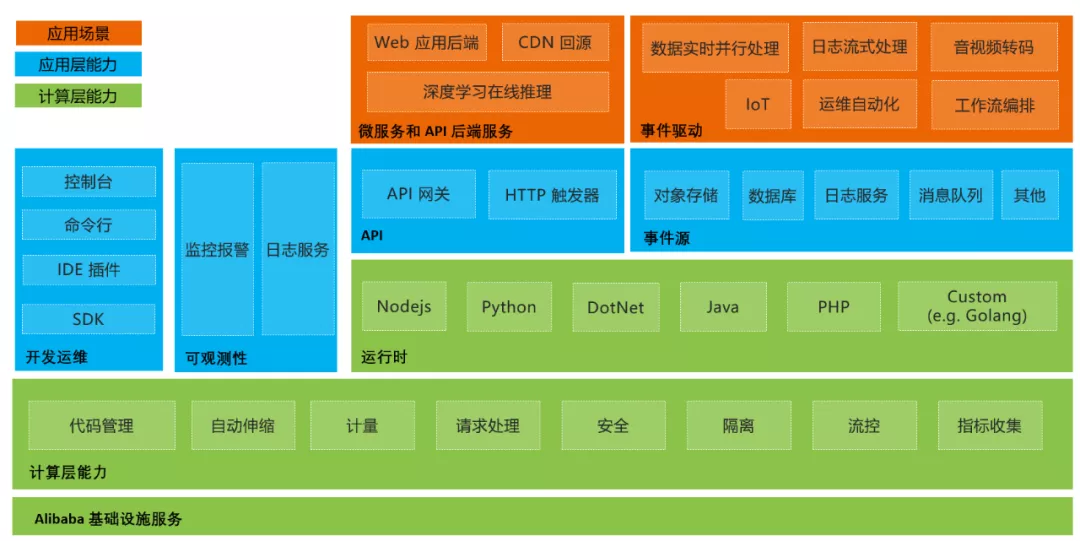

(阿里云函数计算全景图)

总结起来,两方面因素推动阿里云 Serverless 在过去一年做出重大技术升级:

一是来自用户本身的诉求。比如在教育场景中,老师对开课这件事是有时效性要求的,这就要求后台能够短时间内启动可能数千个实例进行响应。

二是来自内部对产品效能的要求。对于云服务商而言,Serverless 最核心的一个定位,是能够将云上资源更好地利用起来。整个计算架构确实需要通过新的虚拟化技术、容器技术,同时跟新的硬件结合起来,从而提供一个非常细粒度的、启动非常快、非常弹性的计算模型。这也是为什么我们要进行架构升级,从原来的虚拟机架构演进到神龙裸金属服务器+袋鼠安全容器的架构,将对整体产品的发展产生一个核心推力。

攻克下一城

阿里云采用“三位一体”的策略打造整个 Serverless 产品矩阵——自身实践-开源-商业化。即通过集团内部超大规模、超复杂的业务场景来锤炼技术,将技术不断打磨产品化,然后对云上客户提供商业化服务,在这个过程中,还会将一些技术、工具进行开源,遵循开源开放的标准,跟开源生态融合。

只有对客户的业务产生价值和帮助,客户才会认可 Serverless 。

短期来看,无论是业务规模,还是产品、技术层面,阿里云 Serverless 都在以非常稳健地方式按照自身的节奏向前演进。

- 一是业务规模会更大,预计每年会有三倍以上的增长;

- 二是产品层面,以客户为中心,解决用户痛点仍然是首要的。今年将在产品细节体验上继续补强,在工具链、可观测性等方面为用户提供更好的体验;

- 三是技术层面,包括计算、网络、缓存、运行时等核心部分,继续夯实技术细节,实现极致性能。

云时代下的新机遇

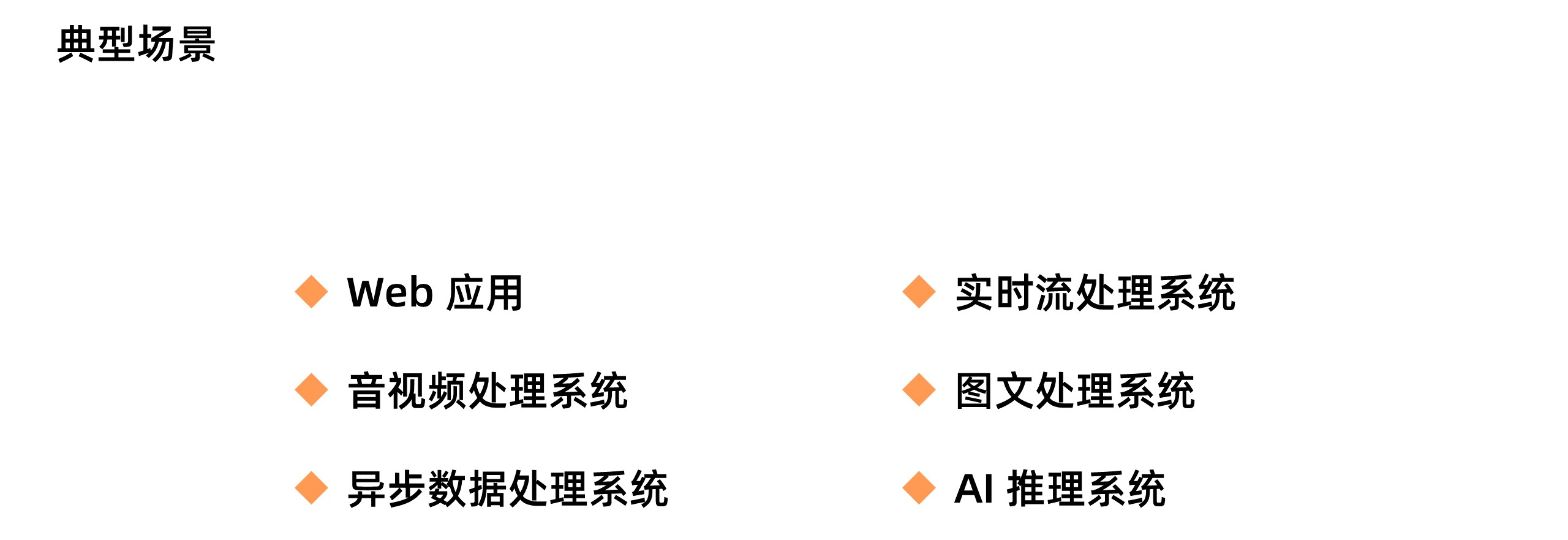

在应用场景上来看,Serverless 不再仅仅是小程序,还有电商大促、音视频转码、AI 算法服务、游戏应用包分发、文件实时处理、物联网数据处理、微服务等场景。

Serverless 将继续和容器、微服务等生态融合,降低开发者使用 Serverless 技术的门槛,反过来也将促进传统应用的云原生化。

Serverless 另一个核心要素是“被集成”,被集成的对象有两类:

一类跟一方云服务进行接入,阿里云函数计算已被 30 多个一方云服务产品集成;

第二类是通过 EventBridge 事件总线和三方生态被集成。例如和钉钉等 SaaS 应用集成。钉钉的业务中常常需要以简洁、轻量的方式完成用户的定制化需求,这和 Serverless 的应用形态是高度匹配的。

(不瞋,阿里云 Serverless 负责人)

今天,我们可以非常明确地看到,整个云的未来一定是 Serverless 形态的。阿里云内部对这个也没有争议,因为这么多年来,整个产品体系就是朝着 Serverless 方向发展的。

不是因为有了 Serverless 计算,云才向 Serverless 演进。恰恰相反,因为云的产品体系已经向 Serverless 演进,才催生了 Serverless 计算。单纯的 Serverless 计算并不能实现很多功能,前提一定是跟其他云服务及其生态配合,才能体现出其自身的优势。

无论是工业界还是学术界,都已经认可这样一个趋势。

]]>

作者 | 李鹏(元毅) 来源 | Serverless 公众号

一、事件驱动框架:Knative Eventing

事件驱动是指事件在持续事务管理过程中,进行决策的一种策略。可以通过调动可用资源执行相关任务,从而解决不断出现的问题。通俗地说是当用户触发使用行为时对用户行为的响应。在 Serverless 场景下,事件驱动完美符合其设计初衷之一:按需付费。

1. Knative 模型

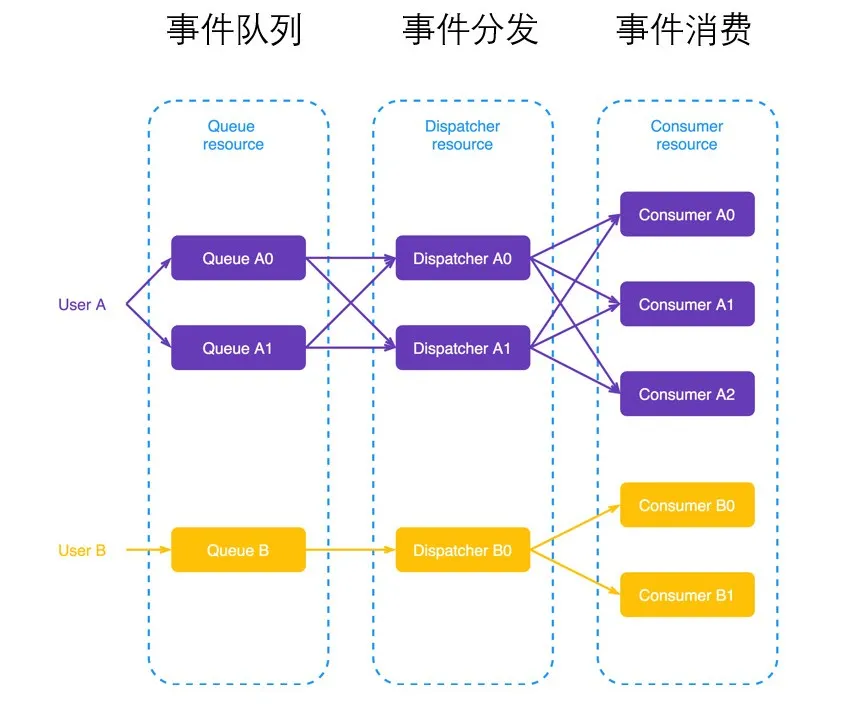

图:Knative 模型

Knative 主要包括两大部分:一是用于工作负载的 Serving,包括版本管理、灰度流量、自动弹性;二是 Eventing (事件驱动框架)。

-

核心玩家

- Google ;

- IBM ;

- Pivotal ;

- RedHat ;

- SAP 。

-

友商相关产品

- Google CloudRun ;

- IBM ;

- Pivotal Function Service(PFC);

- OpenShift 。

2. 事件驱动框架:Eventing

Knative 的 Eventing 提供了一个完整的事件模型,方便接入各个外部系统的事件。事件接入以后,通过 Cloud Event 标准在内部流转,结合 Broker-Trigger 模型进行事件处理。

从上图可以看到,Eventing 中包含三部分内容:

- 事件源

- Broker-Trigger:事件驱动模型,这个模型在早期 16 年的版本开始出现,其原理是 Trigger 订阅 Broker 信息并过滤,最后将事件发送到对应的服务进行消费。

- 消息系统:在 Eventing 中每个 Broker 下面对应一个消息的系统,来承载对事件的整个流转。目前社区支持的消息系统包括 Kafka 、NATS 、Rocket MQ 、Rabbit MQ 等。

3. 关键特性:事件规则

事件规则的核心是 Broker-Trigger 模型,它包含以下特性:

- Trigger 的 filter 的作用是对 Event 进行内容过滤;

- 支持对 Event 的 Attribute 以及 Data 的内容进行过滤;

- 支持 Common Expression Language ( CEL )表达式过滤;

- 支持通过 SourceAndType (事件源类型)进行过滤。

二、事件驱动引擎-事件源

1. 事件源介绍

Knative 社区中提供了丰富的事件源接入,包括 Kafka 、Github,也支持接入消息云产品的一些事件,比如 MNS 、RocketMQ 等。

如上图所示,接入事件源之后,可以通过 Broker-Trigger 模型请求相应的服务。这些服务包括一些具体场景,比如从源码构建镜像、自动化镜像发布、AI 音视频处理、定时任务等。所有的事件都需要这样的事件源来拉取,然后下发到 Eventing 整个事件流转过程。

-

事件接入

- 接入消息云产品事件源;

- 通过 MNS 接入更多云产品的事件。

-

事件处理

- Knative Eventing 内部实现事件的订阅、过滤和路由机制;

- 事件最终通过 Knative 管理的 Serverless 服务进行消费。

-

典型案例

- AI 音视频处理;

- 代码提交自动构建镜像。

2. RocketMQ 事件源

消息队列 RocketMQ 版是阿里云基于 Apache RocketMQ 构建的低延迟、高并发、高可用、高可靠的分布式消息中间件。

消息队列 RocketMQ 版既可为分布式应用系统提供异步解耦和削峰填谷的能力,同时也具备互联网应用所需的海量消息堆积、高吞吐、可靠重试等特性。

RocketMQSource 是 Knative 平台的 RocketMQ 事件源。其可以将 RocketMQ 集群的消息以 Cloud Event 的格式实时转发到 Knative 平台,是 Apahe RocketMQ 和 Knative 之间的连接器。

3. Kafka 事件源

消息队列 Kafka 版是阿里云基于 Apache Kafka 构建的高吞吐量、高可扩展性的分布式消息队列服务,广泛用于日志收集、监控数据聚合、流式数据处理、在线和离线分析等,是大数据生态中不可或缺的产品之一,阿里云提供全托管服务,用户无需部署运维,更专业、更可靠、更安全。

三、AI 事件驱动场景实践

以具体场景为例,该案例是一个直播系统,系统每天都有海量的直播访问,访问量根据直播热度随时变化,弹性有波动,同时存在不定时的增量。客户的诉求,一是业务弹性波动,消息并发性比较高;二是互动实时响应,要求低延迟。

为了满足对消息处理的弹性波动、高并发及低延迟的要求,客户选择阿里云的 Knative 服务进行数据的弹性处理。阿里云 Knative 完全契合了用户当前的诉求,并且在接入 K8s 标准之上,提供了基于事件和消息的弹性调度。

当应用实例数随着业务的波峰波谷进行扩容和缩容时,真正做到了按需使用、实时弹性的能力。整个过程完全自动化,减少业务开发人员在基础设施上的负担。在这个案例中,Knative 主要提供了三个能力:极致弹性、事件处理、开箱即用。

下面进行示例演示,演示内容主要有:

- 部署 Kafka 事件源

- 部署事件网关

- 部署服务

- 模拟事件处理

演示过程观看链接:https://developer.aliyun.com/live/246128

作者简介: 李鹏,花名:元毅,阿里云容器平台高级开发工程师,2016 年加入阿里, 深度参与了阿里巴巴全面容器化、连续多年支持双十一容器化链路。专注于容器、Kubernetes 、Service Mesh 和 Serverless 等云原生领域,致力于构建新一代 Serverless 平台。当前负责阿里云容器服务 Knative 相关工作。

]]>

作者 | 李鹏(元毅) 来源 | Serverless 公众号

一、Knative

Knative 提供了基于流量的自动扩缩容能力,可以根据应用的请求量,在高峰时自动扩容实例数;当请求量减少以后,自动缩容实例,做到自动化地节省资源成本。此外,Knative 还提供了基于流量的灰度发布能力,可以将流量的百分比进行灰度发布。

在介绍 Knative 灰度发布和自动弹性之前,先带大家了解一下 ASK Knative 中的流量请求机制。

如上图所示,整体的流量请求机制分为以下部分:

-

左侧是 Knative Service 的版本信息,可以对流量设置百分比;下面是路由策略,在路由策略里,通过 Ingress controller 将相应的路由规则设置到阿里云 SLB ;

-

右侧是对应创建的服务版本 Revision,在版本里对应有 Deployment 的资源,当流量通过 SLB 进来之后,直接根据相应的转发规则,转到后端服务器 Pod 上。

除了流量请求机制外,上图还展示了相应的弹性策略,如 KPA 、HPA 等。

二、Service 生命周期

Service 是直接面向开发者操作的资源对象,包含两部分的资源:Route 和 Configuration 。

如上图所示,用户可以通过配置 Configuration 里面的信息,设置相应的镜像、内容以及环境变量信息。

1. Configuration

Configuration 是:

- 管理容器期望的状态;

- 类似版本控制器,每次更新 Configuration 都会创建新的版本( Revision )。

如上图所示,与 Knative Service 相比较,Configuration 和它的配置很接近,Configuration 里配置的就是容器期望的资源信息。

2. Route

Route 可以:

- 控制流量分发到不同的版本( Revision );

- 支持按照百分比进行流量分发。

如上图所示,一个 Route 资源,下面包括一个 traffic 信息,traffic 里面可以设置对应的版本和每个版本对应的流量比例。

3. Revision

- 一个 Configuration 的快照;

- 版本追踪、回滚。

Knative Service 中版本管理的资源:Revision,它是 Configuration 的快照,每次更新 Configuration 就会创建一个新的 Revision,可以通过 Revision 实现版本追踪、灰度发布以及回滚。在 Revision 资源里面,可以直接地看到配置的镜像信息。

三、基于流量的灰度发布

如上图所示,假如一开始我们创建了 V1 版本的 Revision,这时如果有新的版本变更,那么我们只需要更新 Service 中的 Configuration,就会相应的创建出 V2 版本。然后通过 Route 对 V1 和 V2 设置不同的流量比例,上图中 V1 是 70%,V2 是 30%,流量会按照 7:3 的比例分别分发到两个版本上。一旦 V2 版本验证没有问题,接下来就可以通过调整流量比例的方式进行继续灰度,直到新的版本 V2 达到 100%。

在灰度的过程中,一旦发现新版本有异常,随时可以调整流量比例进行回滚。假设灰度到 30% 的时候,发现 V2 版本有问题,我们就可以把比例调回去,在原来的 V1 版本上设置流量 100%,实现回滚操作。

除此之外,我们还可以在 Route 中通过 traffic 对 Revision 打上一个 Tag,打完 Tag 之后,在 Knative 中会自动对当前的 Revision 生成一个可直接访问的 URL,通过这个 URL 我们可以直接把相应的流量打到当前的某一个版本上去,这样可以实现对某个版本的调试。

四、自动弹性

在 Knative 中提供了丰富的弹性策略,除此之外,ASK Knative 中还扩展了一些相应的弹性机制,接下来分别介绍以下几个弹性策略:

- Knative Pod 自动扩缩容 ( KPA );

- Pod 水平自动扩缩容 ( HPA );

- 支持定时 + HPA 的自动扩缩容策略;

- 事件网关(基于流量请求的精准弹性);

- 扩展自定义扩缩容插件。

1. 自动扩缩容-KPA

图:Knative Pod 自动扩缩容( KPA )

如上图所示,Route 可以理解成流量网关; Activator 在 Knative 中承载着 0~1 的职责,当没有请求流量时,Knative 会把相应的服务挂到 Activator Pod 上面,一旦有第一个流量进来,首先会进入到 Activator,Activator 收到流量之后,会通过 Autoscaler 扩容 Pod,扩容完成之后 Activator 把请求转发到相应的 Pod 上去。一旦 Pod ready 之后,那么接下来相应的服务会通过 Route 直接打到 Pod 上面去,这时 Activator 已经结束了它的使命。

在 1~N 的过程中,Pod 通过 kube-proxy 容器可以采集每个 Pod 里面的请求并发指数,也就是请求指标。Autoscaler 根据这些请求指标进行汇聚,计算相应的需要的扩容数,实现基于流量的最终扩缩容。

2. 水平扩缩容-HPA

图:Pod 水平自动扩缩容( HPA )

它其实是将 K8s 中原生的 HPA 做了封装,通过 Revision 配置相应的指标以及策略,使用 K8s 原生的 HPA,支持 CPU 、Memory 的自动扩缩容。

3. 定时+HPA 融合

- 提前规划容量进行资源预热;

- 与 CPU 、Memory 进行结合。

在 Knative 之上,我们将定时与 HPA 进行融合,实现提前规划容量进行资源预热。我们在使用 K8s 时可以体会到,通过 HPA 进行扩容时,等指标阈值上来之后再进行扩容的话,有时满足不了实际的突发场景。对于一些有规律性的弹性任务,可以通过定时的方式,提前规划好某个时间段需要扩容的量。

我们还与 CPU 、Memory 进行结合。比如某个时间段定时设置为 10 个 Pod,但是当前 CPU 对阈值计算出来需要 20 个 Pod,这时会取二者的最大值,也就是 20 个 Pod 进行扩容,这是服务稳定性的最基本保障。

4. 事件网关

- 基于请求数自动弹性;

- 1 对 1 任务分发。

事件网关是基于流量请求的精准弹性。当事件进来之后,会先进入到事件网关里面,我们会根据当前进来的请求数去扩容 Pod,扩容完成之后,会产生将任务和 Pod 一对一转发的诉求。因为有时某个 Pod 同一时间只能处理一个请求,这时候我们就要对这种情况进行处理,也就是事件网关所解决的场景。

5. 自定义扩缩容插件

自定义扩缩容插件有 2 个关键点:

- 采集指标;

- 调整 Pod 实例数。

指标从哪来?像 Knative 社区提供的基于流量的 KPA,它的指标是通过一个定时的任务去每个 Pod 的 queue-proxy 容器中拉取 Metric 指标。通过 controller 对获取这些指标进行处理,做汇聚并计算需要扩容多少 Pod 。 怎么执行扩缩容?其实通过调整相应的 Deployment 里面的 Pod 数即可。

调整采集指标和调整 Pod 实例数,实现这两部分后就可以很容易地实现自定义扩缩容插件。

五、实操演示

下面进行示例演示,演示内容主要有:

- 基于流量的灰度发布

- 基于流量的自动扩缩容

演示过程观看链接:https://developer.aliyun.com/live/246127

作者简介: 李鹏,花名:元毅,阿里云容器平台高级开发工程师,2016 年加入阿里, 深度参与了阿里巴巴全面容器化、连续多年支持双十一容器化链路。专注于容器、Kubernetes 、Service Mesh 和 Serverless 等云原生领域,致力于构建新一代 Serverless 平台。当前负责阿里云容器服务 Knative 相关工作。

]]>一种基于 Serverless 架构的 WordPress 全新部署方式

Serverless Wordpress 系列建站教程(二)

教你如何申请并绑定自定义域名

Serverless Wordpress 系列建站教程(三)

]]>使用 Serverless 建站是如何计费的?

作者 | 赵庆杰(卢令) 来源 | Serverless 公众号

一、Serverless 规模化落地集团的成果

2020 年,我们在 Serverless 底层基建上做了非常大的升级,比如计算升级到了第四代神龙架构,存储上升级到了盘古 2.0,网络上进入了百 G 洛神网络,整体升级之后性能提升两倍; BaaS 层面也进行了很大的拓展,比如支持了 Event Bridge 、Serverless Workflow,进一步提升了系统能力。

除此以外,我们还与集团内十几个 BU 进行了合作共建,帮助业务方落地 Serverless 产品,其中包含 双 11 核心的应用场景,帮助其顺利通过 双 11 流量峰值大考,证明了 Serverless 在核心的应用场景下,依然表现得非常稳定。

二、两大背景,两大优势 – 加速 Serverless 落地

1. Serverless 两大背景

为什么在集团内部能快速实现规模化地落地 Serverless ?首先我们有两大前提背景:

第一个背景是上云,集团上云是重要的前提,只有上云才能享受到云上的弹性红利,如果还是自己内部的一朵云,后续的起效降本其实非常难达成,所以 2019 年双十一阿里实现了核心系统 100% 上云,有了上云前提,Serverless 才有了发挥非常作用的空间。

第二个背景是全面云原生化,打造了一个强大的云原生产品的云家族,对集团内部业务进行赋能,帮助业务达成了在上云基础上的两个主要目标:提高效能和降低成本,2020 年天猫双十一核心系统全面云原生化,效率提升 100%,成本降低 80%。

2. Serverless 两大优势

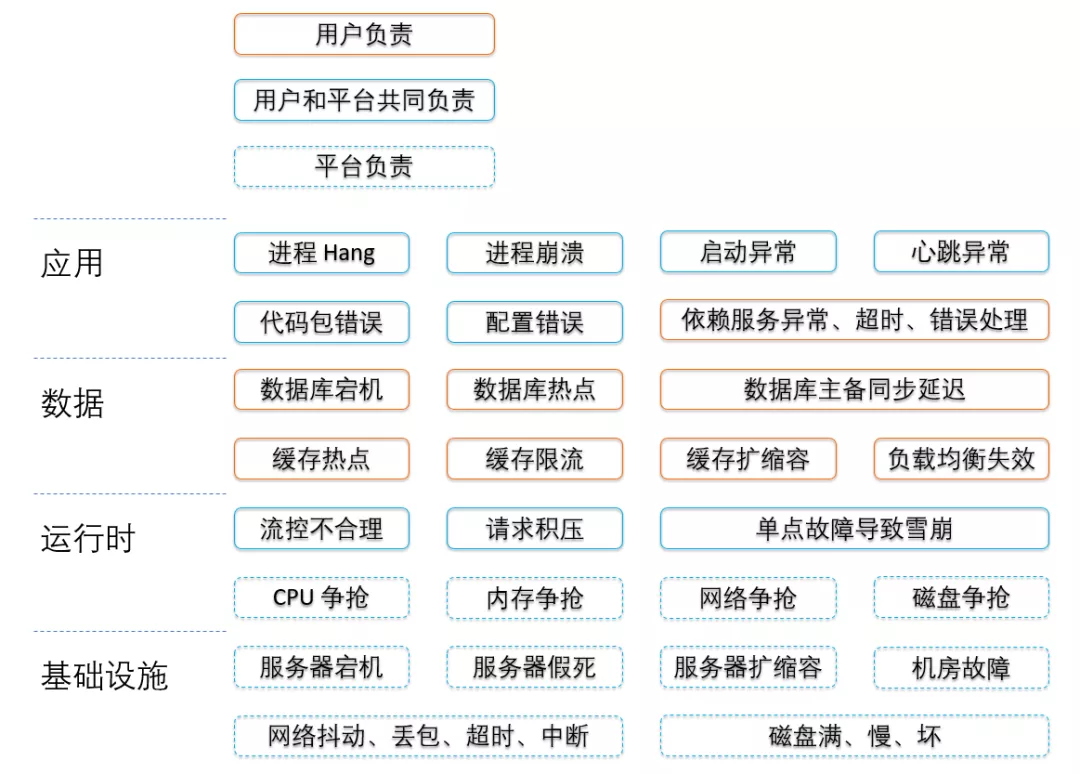

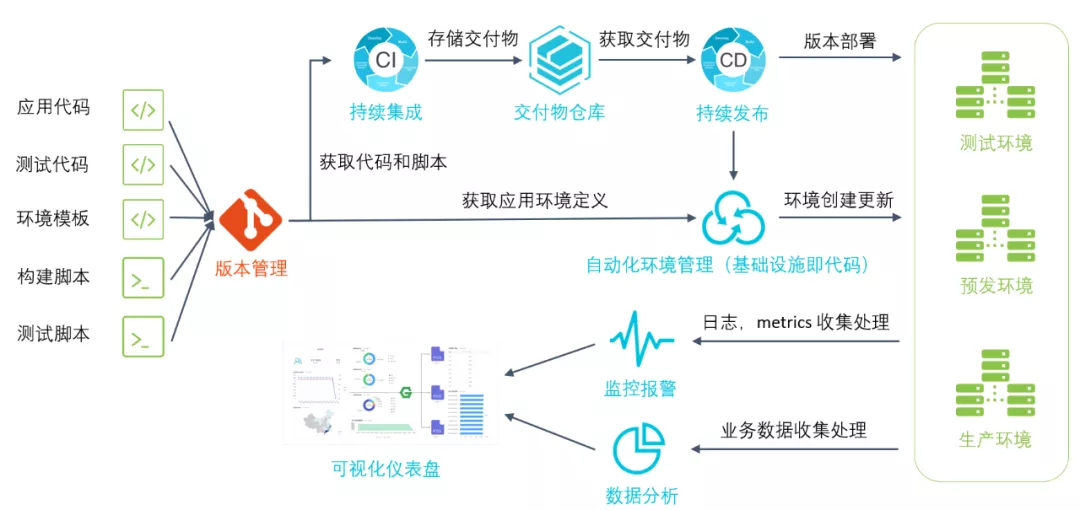

- 提高效能

一个标准的云原生应用,从研发到上线到运维,需要完成上图中所有标橙色的工作项,才能完成正式的微服务应用上线,首先是 CI/CD 代码构建,另外是系统运维的可视化工作项目,不仅要配置、对接,还需对整体数据链路进行流量评估、安全评估、流量管理等,这显然对人力门槛要求已经非常高。除此以外,为了提升资源利用率,我们还需要对各个业务进行混部,门槛会进一步的提高。

可以看出,整体的云原生传统应用,要实现微服务上线所需要完成的工作项,对于开发者来说非常艰难,需要由多个角色进行完成,但是如果到 Serverless 时代,开发者只要完成上图中标蓝色的框 coding,后续剩下的所有工作项,Serverless 的研发平台可以直接帮助业务完成上线。

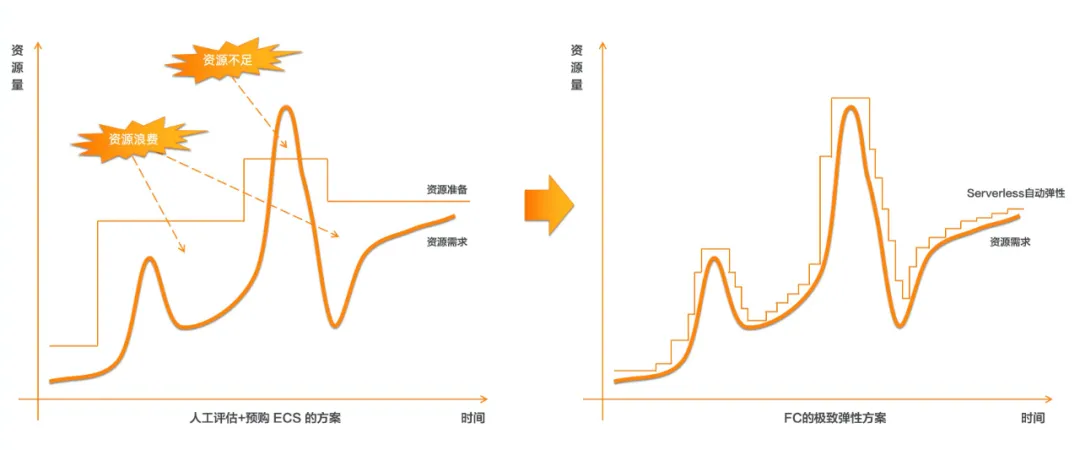

- 降低成本

提高效能主要指的是人力成本的节省,而降低成本则针对的是应用的资源利用率。普通应用我们需要为峰值预留资源,但波谷就会造成极大浪费。在 Serverless 场景下,我们只需要按需付费,拒绝为峰值预留资源,这是 Serverless 降低成本的最大优势。

以上两大背景和两大优势,符合技术上云的趋势,所以集团内部的业务方一拍即合,一些大的 BU 已经把 Serverless 落地升级为战役层面,加速业务落地的 Serverless 场景。目前在集团落地的 Serverless 场景已经非常丰富,涉及到了核心的一些应用、个性化推荐、视频处理,还有 AI 推理、业务巡检等等。

三、Serverless 落地场景 – 前端轻应用

目前,集团内前端场景是应用 Serverless 最快、最广的场景,包含淘系、高德、飞猪、优酷、闲鱼等 10+ 以上 BU 。那为什么前端场景适合 Serverless 呢?

上图是全栈工程师的能力模型图,一般的微应用中需要有三个角色:前端工程师、后端开发工程师,运维工程师,三者共同完成应用的上线发布。为了提高效能,最近几年出现了全栈工程师的角色,作为全栈工程师,他要具备这三个角色的能力,不仅需要前端的应用开发技术,还需要后端系统层面的开发技能,并且要关注底层的内核、系统资源管理等,这对于前端工程师来说门槛显然非常高。

最近几年 Node.js 技术兴起,能够替代后端开发工程师角色,前端工程师只要具备前端开发能力,就可以充当两个角色,即前端工程师和后端开发工程师,但运维工程师仍然无法被取代。

而 Serverless 平台,解决的就是上图三角形结构中的底部三层,极大降低了前端工程师转变为全栈工程师的门槛,这对前端业务开发者来说非常有诱惑力。

另外一个原因是业务特性符合,大部分的前端应用具有流量洪峰的特性,需要业务评估前置,存在评估成本;同时前端场景更新迭代快,快上快下,运维成本高;且缺乏动态扩缩能力,存在资源碎片及资源浪费。而如果使用 Serverless,平台会自动帮你解决以上所有的后顾之忧,所以 Serverless 对前端场景的诱惑力非常大。

1. 前端落地场景

上图列举了前端落地的几个主要场景和技术点:

BFF 转换成 SFF 层:BFF 主要是 Backend For Frontend,前端工程师做主要运维,但到了 Serverless 时代,运维完全交于 Serverless 平台,前端工程师只需要写业务代码,就可以完成这项工作。

瘦身:把前端的业务逻辑下沉到 SFF 层,由 SFF 层去做逻辑的复用,把运维的能力也交给 Serverless 平台,实现客户端轻量化,提效功能下沉。

云端一体化:一处代码多端应用,这是非常流行的开发框架,同样需要 SFF 作为支撑。

CSR/SSR:通过 Serverless 满足服务端渲染、客户端渲染等,来实现前端首屏的快速展现,Serverless 结合 CDN 整体可以作为前端加速的解决方案。

NoCode:相当于在 Serverless 平台上做了封装,只需拖拽几个组件,就可以搭建一个前端页面,每个组件都可以用 Serverless 进行包装、功能聚合等,达到 NoCode 的效果。

中后台场景:主要是单体的富应用场景,单体应用可以完全用 Serverless 模式进行托管,完成中后台应用上线,这同样也可以节省运维能力、减少成本。

2. 前端 Coding 变化

在前端场景应用 Serverless 之后,coding 有哪些变化呢?

对前端有一定了解的都知道,前端一般分三层:State 、View 和 Logic Engine,同时会把一些抽象的业务逻辑下沉到 FaaS 层云函数上,然后用云函数作为 FaaS API 来提供服务,在代码编写上可以抽象各类 Aaction,每个 Aaction 可以有 FaaS 函数 API 提供服务。

以一个简单的页面为例,页面左侧是一些渲染接口,可以获取商品详情、收货地址等,这是基于 Faas API 实现的;右侧的是一些交互逻辑,比如购买、添加等,这也是 Faas API 可以继续完成的任务。

页面设计中,所有的 Faas API 不是只能为一个页面所使用,它可以为多个页面复用。复用这些 API 或者进行拖拽之后,就可以完成前端页面的组装,这对于前端来说是非常方便的。

3. 前端轻应用研发提效:1-5-10

在前端应用 Serverless 之后,我们把 Serverless 对前端的研发效能的提效简单总结为 1-5-10,其含义是:

1 分钟的快速开始:我们把各类主要场景做一个总结,将其归类为应用模板,每个用户或者业务方新起一个业务时,只需要选择相应的应用启动模板,就会帮助用户快速生成业务代码,用户只需要写自己的业务函数代码就可以快速开始。

5 分钟上线应用:完全复用 Serverless 的运维平台,利用平台天然能力,帮助用户完成灰度发布等能力;并且配合前端网关、切流等完成金丝雀测试等功能。

10 分钟排查问题:基于上线之后的 Serverless 函数,提供业务指标或系统指标的展示,通过指标不仅可以设置报警,还可以在控制台上给用户推送错误日志等,帮助用户快速定位问题、分析问题,10 分钟内掌握整个 Serverless 函数的健康状态。

4. 前端落地 Serverless 效果

前端实现 Serverless 的场景后效果如何?我们将 3 款 APP 在传统应用研发模式下所需要的性能和工时与应用 Faas 场景之后进行对比,可以明显看到,在原有的云原生基础上,效能还能提升 38.89%,这对于 Serverless 应用或前端应用来说效果非常可观,目前 Serverless 场景已经几乎覆盖整个集团内部,帮助业务方实现 Serverless 化,实现提高效能和降低成本两个主要目标。

四、技术输出,拓展新场景

在集团的 Serverless 落地过程中,我们发现了很多新的业务诉求,比如存量业务如何快速实现迁移并节省成本?执行时间是否可以调大或者调长?资源配置是否可以调高?等等,针对这些问题我们提出了一些解决方案,基于这些解决方案我们抽象出了产品的一些功能,接下来介绍几个比较重要的功能:

1. 自定义镜像

自定义镜像主要目的是实现存量业务的无缝迁移,帮助用户实现零代码改造,并且把业务代码完全迁移到 Serverless 平台上。

存量业务的迁移是非常大的痛点,在一个团队内,不可能长期存在两种研发模式,这会造成极大内耗。想让业务方迁移到 Serverless 研发体系下,必须推出彻底的改造方案,帮助用户实现 Serverless 体系改造,不仅需要支持新业务使用 Serverless,还要帮助存量业务实现零成本快速迁移,所以我们推出了自定义容器功能。

传统 Web 单体应用场景特性:

- 应用现代化细粒度责任拆分、服务治理等运维负担;

- 历史包袱不易 Serverless 化:云上云下业务代码,依赖、配置不统一;

- 容量规划,自建运维、监控体系;

- 资源利用率低 (低流量服务独占资源)。

函数计算 + 容器镜像优势:

- 低成本迁移单体应用;

- 免运维;

- 无需容量规划,自动伸缩;

- 100% 资源利用率,优化闲置成本。

自定义容器功能,可以让传统 Web 单体应用(比如 SpringBoot 、Wordpress 、Flask 、Express 、Rails 等框架)不需任何改造,就可以以镜像的方式迁移到函数计算上,避免低流量业务独占服务器造成资源浪费。同时也可以享受到无需为应用做容量规划、自动伸缩、免运费等效益。

2. 性能实例

高性能实例,减少使用限制,拓展更多场景。比如:代码包从原来的 50M 上升到 500M,执行时间从原来的 10 分钟提高到 2 小时,性能规格比原先提升 4 倍多,能够最大支持 16G 和 32G 的大规格实例,来帮助用户运行一些非常耗时的长任务等等。

函数计算服务了很多场景,在服务过程中我们收到了很多诉求,比如约束条件多、使用门槛高、计算场景资源不足等问题。所以针对这些场景,我们推出了性能实例功能,目标是减少函数计算应用场景的使用限制,降低使用门槛,并且在执行时长上、各种指标上,用户可以灵活配置、按需配置。

目前我们支持的 16 核 32G 完全具备与同规格 ECS 一模一样的计算能力,可以适用于高性能的业务场景如 AI 推理、音视频转码等。这个功能对后续拓展应用场景来说非常重要。

挑战:

- 弹性实例约束条件多,有一定使用门槛,如执行时长、实例规格等;

- 传统单体应用、音视频等重计算场景下,业务需要拆分改造,增加负担;

- vCPU 、内存、带宽等资源维度,弹性实例未给出明确承诺。

目标:

- 减小函数计算的使用限制,降低企业使用门槛;

- 兼容传统应用和重计算场景;

- 给用户明确的资源承诺。

做法:

- 推出更高规格、资源承诺更明确的性能实例;

- 未来,性能实例将具备更高的稳定性 SLA 、更丰富的功能配置。

主打场景: 计算型任务、long-running 任务、弹性伸缩不敏感任务。

- 音视频转码处理;

- AI 推理;

- 其它需求高规格的计算场景。

优势:

性能实例除放宽限制外,仍保留当前函数计算产品所具备的所有能力:按量付费、预留模式、单实例多请求、多种事件源集成、多可用区容灾、自动伸缩、应用的构建部署及免运维等。

3. 链路追踪

链路追踪功能包括:链路还原、拓扑分析、问题定位。

一个正常的微服务,不是一个函数就能完成所有工作,需要依赖上下游服务。在上下游业务都是正常的情况下,一般不需要链路追踪,但是如果下游服务出现了异常,如何定位问题?这时就可以依赖链路追踪功能,迅速分析上下游的性能瓶颈或者定位问题的发生点等。

函数计算也调研了很多集团内外的开源技术方案,目前已经支持 X-trace 功能,并且兼容了开源方案,拥抱开源,提供了兼容 OpenTracing 的产品能力。

上图是链路追踪的 Demo 图,通过计算 tracing 可以可视化看到后端服务的数据库访问开销,避免大量服务间的复杂校验关系增加问题排查的难度等。函数计算还支持函数代码级的链路分析能力,帮助用户优化冷启动、关键代码实现等。

Serverless 产品在业务角度上带来了巨大收益,但是封装也带来了一个阶段性难题——黑盒问题。当我们向用户提供链路追踪技术,同时也把黑盒问题暴露给用户,用户也可以通过这些黑盒问题提升自身的业务能力。这也是 Serverless 未来提高用户体验的方向,后续我们会在这方面继续加大投入,降低用户使用 Serverless 的成本。

挑战:

- Serverless 产品在业务角度有巨大收益,但封装带来黑盒问题;

- Serverless 连接云生态,大量的云服务造成调用关系复杂;

- Serverless 开发者依然有链路还原、拓扑分析、问题定位等需求。

FC + x-trace 主要优势:

- 函数代码级链路分析,帮助优化冷启动等关键代码实现;

- 服务调用级链路追踪,帮助串联云生态服务,分布式链路分析。

4. 异步配置

在 Serverless 场景下,我们提供了离线任务处理、消息对立消费等功能,在函数计算中这类功能的使用率占比 50% 左右。在大量消息消费中,存在很多异步配置问题经常被业务方挑战,比如,这些消息是从哪里来?又去到哪里?被什么服务消费?消费的时间?消费的成功率如何?等等。这些问题的可视化 /可配置,是目前需要主要解决的重要课题。

上图为异步配置的工作原理,首先从用户指定的事件源开始触发异步调用,函数计算立即返回请求 ID,同时也可以调用执行函数,返回执行结果到函数计算或者消息队列 MNS 里面。然后通过事件源可配置触发器等等,这些效果或者主题消费,可以进行消息的再次消费。比如,如果一个消息处理失败了,可以配置一下进行二次处理。

典型的应用场景:

- 一是事件闭环,比如对投递结果(如收集监控指标、报警配置)进行结果分析;生产事件上客户不仅可以利用 FC 消费事件,也可以利用 FC 主动生产事件。

- 二是日常的异常处理,比如失败处理、重试策略等。

- 三是资源回收,用户可以自定义存货时间,及时丢弃无用消息,节省资源,这是异步场景非常大的优化。

作者简介: 赵庆杰(卢令),目前就职于阿里云云原生 Serverless 团队,专注于 Serverless 、PaaS,分布式系统架构等方向,致力于打造新一代的 Serverless 技术平台,把平台技术做到更加普惠。曾就职于百度,负责内部最大的 PaaS 平台,承接了 80% 的在线业务,在 PaaS 方向,后端分布式系统架构等领域有丰富的经验。

]]>本文整理自 [ Serverless Live 系列直播] 1 月 26 日场 直播回看链接:https://developer.aliyun.com/topic/serverless/practices

作者 | aoho 来源 | Serverless 公众号

Serverless 是什么?

Serverless 架构是不是就不要服务器了?回答这个问题,我们需要了解下 Serverless 是什么。

Serverless 架构近几年频繁出现在一些技术架构大会的演讲标题中,很多人对于 Serverless,只是从字面意义上理解——无服务器架构,但是它真正的含义是开发者再也不用过多考虑服务器的问题,当然,这并不代表完全去除服务器,而是我们依靠第三方资源服务器后端,从 2014 年开始,经过这么多年的发展,各大云服务商基本都提供了 Serverless 服务。比如使用 Amazon Web Services(AWS) Lambda 计算服务来执行代码。

国内 Serverless 服务的发展相对 AWS 要晚一点,目前也都有对 Serverless 的支持。比较著名的云服务商有阿里云、腾讯云。它们提供的服务也大同小异:函数计算、对象存储、API 网关等,非常容易上手。

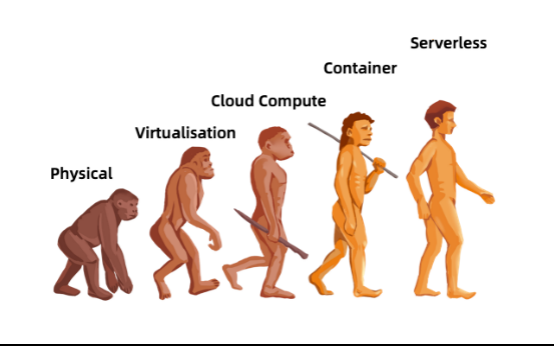

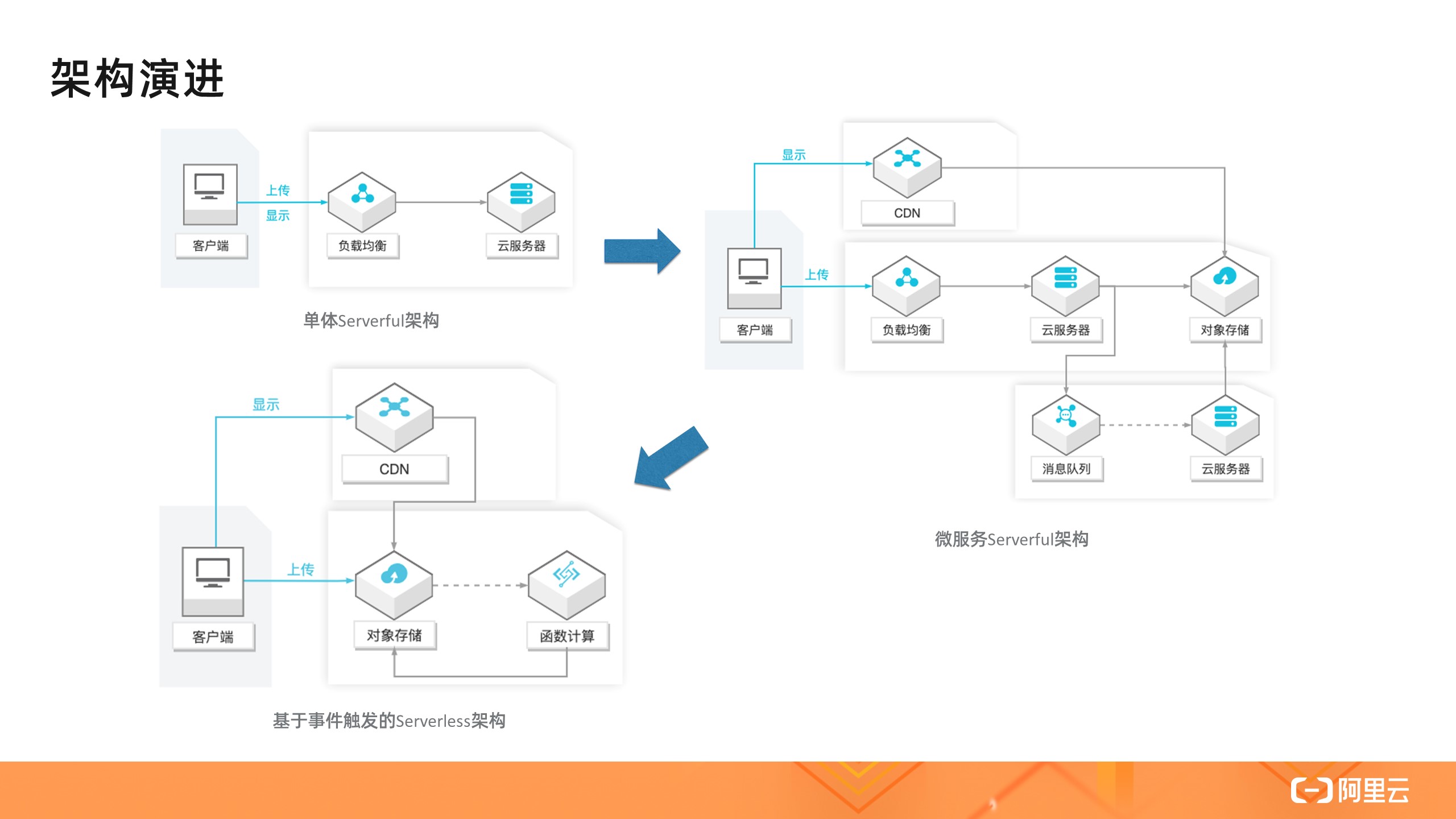

架构是如何演进到 Serverless ?

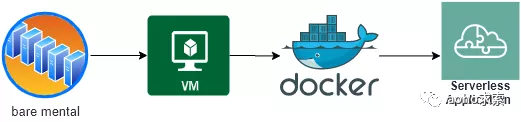

看看过去几十年间,云计算领域的发展演进历程。总的来说,云计算的发展分为三个阶段:虚拟化的出现、虚拟化在云计算中的应用以及容器化的出现。云计算的高速发展,则集中在近十几年。

总结来说有如下的里程碑事件:

- 通过虚拟化技术将大型物理机虚拟成单个的 VM 资源。

- 将虚拟化集群搬到云计算平台上,只做简单运维。

- 把每一个 VM 按照运行空间最小化的原则切分成更细的 Docker 容器。

- 基于 Docker 容器构建不用管理任何运行环境、仅需编写核心代码的 Serverless 架构。

从裸金属机器的部署应用,到 Openstack 架构和虚拟机的划分,再到容器化部署,这其中典型的就是近些年 Docker 和 Kubernetes 的流行,进一步发展为使用一个微服务或微功能来响应一个客户端的请求 ,这种方式是云计算发展的自然过程。

这个发展历程也是一场 IT 架构的演进,期间经历了一系列代际的技术变革,把资源切分得更细,让运行效率更高,让硬件软件维护更简单。IT 架构的演进主要有以下几个特点:

- 硬件资源使用颗粒度变小

- 资源利用率越来越高

- 运维工作逐步减少

- 业务更聚焦在代码层面

1. Serverless 架构的组成

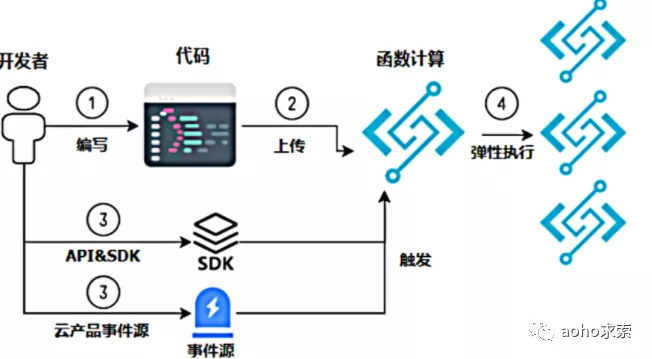

Serverless 架构分为 Backend as a Service(BaaS) 和 Functions as a Service(FaaS) 两种技术,Serverless 是由开发者实现的服务端逻辑运行在无状态的计算容器中,它是由事件触发、完全被第三方管理的。

2. 什么是 BaaS?

Baas 的英文翻译成中文的含义:后端即服务,它的应用架构由大量第三方云服务器和 API 组成,使应用中关于服务器的逻辑和状态都由服务提供方来管理。比如我们的典型的单页应用 SPA 和移动 APP 富客户端应用,前后端交互主要是以 RestAPI 调用为主。只需要调用服务提供方的 API 即可完成相应的功能,比如常见的身份验证、云端数据 /文件存储、消息推送、应用数据分析等。

3. 什么是 FaaS?

FaaS 可以被叫做:函数即服务。开发者可以直接将服务业务逻辑代码部署,运行在第三方提供的无状态计算容器中,开发者只需要编写业务代码即可,无需关注服务器,并且代码的执行是由事件触发的。其中 AWS Lambda 是目前最佳的 FaaS 实现之一。

Serverless 的应用架构是将 BaaS 和 FaaS 组合在一起的应用,用户只需要关注应用的业务逻辑代码,编写函数为粒度将其运行在 FaaS 平台上,并且和 BaaS 第三方服务整合在一起,最后就搭建了一个完整的系统。整个系统过程中完全无需关注服务器。

Serverless 架构的特点

总得来说,Serverless 架构主要有以下特点:

- 实现了细粒度的计算资源分配

- 不需要预先分配资源

- 具备真正意义上的高度扩容和弹性

- 按需使用,按需计费

由于 Serverless 应用与服务器的解耦,购买的是云服务商的资源,使得 Serverless 架构降低了运维的压力,也无需进行服务器硬件等预估和购买。

Serverless 架构使得开发人员更加专注于业务服务的实现,中间件和硬件服务器资源都托管给了云服务商。这同时降低了开发成本,按需扩展和计费,无需考虑基础设施。

Serverless 架构给前端也带来了便利,大前端深入到业务端的成本降低,开发者只需要关注业务逻辑,前端工程师轻松转为全栈工程师。

Serverless 有哪些应用场景?

应用场景与 Serverless 架构的特点密切相关,根据 Serverless 的这些通用特点,我们归纳出下面几种典型使用场景:弹性伸缩、大数据分析、事件触发等。

1. 弹性伸缩

由于云函数事件驱动及单事件处理的特性,云函数通过自动的伸缩来支持业务的高并发。针对业务的实际事件或请求数,云函数自动弹性合适的处理实例来承载实际业务量。在没有事件或请求时,无运行实例,不占用资源。如视频直播服务,直播观众不固定,需要考虑适度的并发和弹性。直播不可能 24 小时在线,有较为明显的业务访问高峰期和低谷期。直播是事件或者公众点爆的场景,更新速度较快,版本迭代较快,需要快速完成对新热点的技术升级。

2. 大数据分析

数据统计本身只需要很少的计算量,离线计算生成图表。在空闲的时候对数据进行处理,或者不需要考虑任何延时的情况下。

-

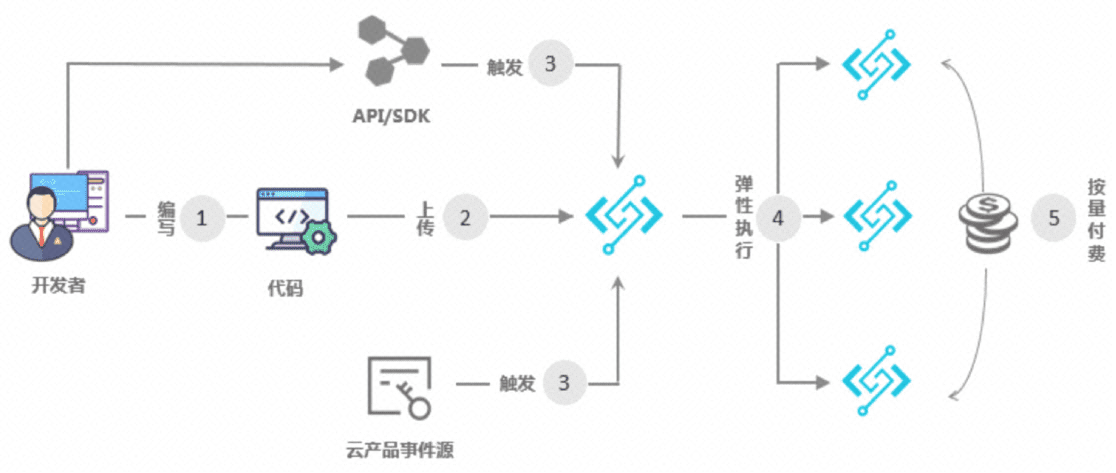

开发者编写代码,目前支持的语言 Java 、NodeJS 、Python 等语言;

-

把代码上传到函数计算上,上传的方式有通过 API 或者 SDK 上传,也可以通过控制台页面上传,还可以通过命令行工具 Fcli 上传;

-

通过 API&SDK 来触发函数计算执行,同样也可以通过云产品的事件源来触发函数计算执行;

-

函数计算在执行过程中,会根据用户请请求量动态扩容函数计算来保证请求峰值的执行,这个过程对用户是透明无感知的;

-

函数执行结束。

3. 事件触发

事件触发即云函数由事件驱动,事件的定义可以是指定的 http 请求,或者数据库的 binlog 日志、消息推送等。通过 Serverless 架构,在控制台上配置事件源通知,编写业务代码。业务逻辑添加到到函数计算里,业务高峰期函数计算会动态伸缩,这个过程不需要管理软硬件环境。常见的场景如视频、OSS 图片,当上传之后,通过进行后续的过滤、转换和分析,触发一系列的后续处理,如内容不合法、容量告警等。

小结

回到我们文章的开头,Serverless 架构不是不要服务器了,而是依托第三方云服务平台,服务端逻辑运行在无状态的计算容器中,其业务层面的状态则被开发者使用的数据库和存储资源所记录。

Serverless 无服务器架构有其适合应用的场景,但是也存在局限性。总得来说,Serverless 架构还不够成熟,很多地方尚不完善。Serverless 依赖云服务商提供的基础设施,目前来说云服务商还做不到真正的平台高可用。Serverless 资源虽然便宜,但是构建一个生产环境的应用系统却比较复杂。

云计算还在不断发展,基础设施服务日趋完善,开发者将会更加专注于业务逻辑的实现。云计算将平台、中间件、运维部署的责任进行了转移,同时也降低了中小企业上云的成本。让我们一起期待 Serverless 架构的未来。

参考:

]]>

作者 | Mike Butusov 来源 | Serverless 公众号

在过去的 5 年里,使用云厂商处理应用后台的流行程度大幅飙升。其一,初创企业主采用 Serverless 方式,以节省基础设施成本,并随用随付。随着公司规模的扩大,依靠第三方供应商可以使其快速获得后端资源。

其二,虽然实现基于云的基础设施主要在初创企业主中流行,但大型公司也会使用分布式架构。Amazon Polly (一种将文本转换为逼真语音的服务)就完全依靠 AWS 来提供项目支持。

在本文中,我们主要聊聊 Serverless 对于初创公司最突出的优势。你将会发现,为你的下一个项目选择分布式应用是非常正确的。

创业公司使用 Serverless 的好处

Serverless 允许企业主只在用户请求或事件被触发时才为服务器付费。因此,技术团队消除了闲置时间,确保他们不会为服务器电源支付额外费用。除此之外,通过 Serverless 化,初创企业的管理者可以雇佣更少的人才进行项目维护,从而可以专注于推广公司的核心服务。

成本和时间效率并不是初创公司在 Serverless 中的唯一好处。让我们仔细看看分布式架构的优势。

1. 简单部署和持续交付

与基于服务器的架构不同,基于分布式系统的后台更容易设置和部署。将源码连接到你选择的任何一个安全的 Serverless 创业公司供应商平台( AWS 、Google 、Azure 等),就可以部署项目了。

持续交付是初创企业使用 Serverless 产生的另一个好处。代码的每一个变化都会在测试后自动部署。整个过程都是自动化的,团队无需对每一次更新进行监控。

2. 节约基础设施成本

如上所述,Serverless 架构是企业主控制基础架构方面支出的有效方式。如果一个初创网站的访问量少于 1000 人,改用现收现付的模式,可以削减高达 90% 的后台维护和资源成本。要了解 Serverless 的全部成本效益,不妨看看这些 Serverless 企业创业案例:

-

一家名为 Heavywater 的初创公司在选择使用 Serverless 架构后,维护后台成本从 4000 美元降至 30 美元;

-

Nordstrom 的创始人利用 Serverless 基础架构的高扩展潜力和降低成本的能力,来支持一个高流量的网络应用。该公司使用 AWS Lambda 和 APIs Gateway 作为项目的技术骨干;

-

Postlight 的初创公司创始人通过转向 Serverless 来处理高额的后端支出,将基础设施成本从每月 1 万美元降至 370 美元。

3. 无限扩展性

在服务器上的应用有扩展性的限制。这意味着越来越多的用户需要重建和翻新应用的技术架构。这也是为什么那些优先考虑流量或用户获取的初创公司,更倾向于使用 Serverless 的原因,因为它具有无限的扩展能力。

随着请求数量的增长,厂商的服务器会为其自动提供应用所需的服务器能力。因此,Serverless 应用管理团队不会因突然的流量激增而措手不及。

4. 更强的灵活性

Serverless 具备的灵活性是它在初创企业中如此受欢迎的原因之一。在某些时候,公司经营者会意识到企业当前的目标受众不够精准,因此,需要进行重新调整。那么将一项服务分离成几个小的服务,针对新的受众设置意向服务就非常有必要。

以下是 Serverless 实际应用中灵活性的表现:

-

增加了产品的灵活性,让创建微服务变得更容易;

-

容器的使用,让修改产品的部分内容变得更加容易,而不至于让整个系统崩溃;

-

增加目标客户触达量,无限的扩展能力让企业在不丢失现有客户的前提下,提供了接触新目标用户的可能。

5. 真实可复用性

由于创建的元素可以复用,Serverless 架构让项目开发变得更加容易。那究竟为什么 Serverless 比其他基础架构类型具备更高的可重复利用性呢?

这是由于大多数 Serverless 函数都是以 HTTP 请求的形式提供的,并且不依赖源代码来运行。在 Lambda 函数上使用层,通过创建封装的、可测试的代码,也能促进可重用性。由于 Serverless 非常适合短期的、无状态的代码,所以大多数事件驱动的结构(如微服务)通常都是 Serverless 的。

结论

虽然距离 Serverless 成为主流技术还有一段路要走,但不可否认的是,已经有越来越多的初创企业选择分布式应用模式。

对初创企业来说,这种新型的基础设施非常实用,因为他们不再需要在基础设施上花一分钱,并能够根据应用访问者的数量来调整支出。

微服务具有较高的成本效率、巨大的可扩展性潜力和枢纽友好性,可以从根本上改变 IT 团队消耗资源的方式。未来,将会有更多初创企业,借助 Serverless 带来的巨大优势做出功能更强、创新更多、更强大的项目。

]]>Previously published at:https://blog.techmagic.co/benefits-of-serverless-for-startups/ 作者:Mike Butusov 译者:OrangeJ

来源 | Serverless 公众号;作者 | Ben Kehoe ;译者 | donghui

函数不是重点

如果你因为喜欢 Lambda 而选择 Serverless,你这样做的原因是错误的。如果你选择 Serverless,是因为你喜欢 FaaS,你这样做的原因也是错误的。函数不是重点。

当然,我喜欢 Lambda ——但这不是我提倡 Serverless 的原因。

不要误解我,函数很好。它们让你透明地伸缩,你不必管理运行时,而且它们天然地适合事件驱动的架构。这些都是非常有用的特性。

但是函数最终应该成为整个解决方案的一小部分。你应该使用包含业务逻辑的函数作为托管服务之间的粘合剂,这些托管服务提供了构成应用程序的大部分繁重工作。

托管服务不是重点

我们很幸运,云提供商能够为应用程序的许多不同部分提供如此广泛的托管服务。数据库、身份和访问管理(真高兴我不用自己拥有它!)、分析、机器学习、内容分发、消息队列等各种不同模式。

托管服务以较少的麻烦提供你所需的功能。你不必给他们运行的服务器打补丁。你不必确保自动缩放在没有大量空闲容量的情况下正确地提供所需的吞吐量。

托管服务显著降低了你的运维负担。托管服务很棒——但……它们不是重点。

运维不是重点

很高兴知道你可以应用更少的运维资源来保持应用程序的健康。尤其重要的是,你所需要的资源主要是根据你所提供的函数数量而不是流量来伸缩的。

减少运维、效率更高——但……这不是重点。

成本不是重点

好吧,有时候企业希望你做的只是降低成本——而这正是你所关心的。Serverless 会帮助你做到这一点。但总的来说,云计算账单并不是问题的重点。

你的云账单只是云应用程序总成本的一个组成部分。首先,是运维人员的薪水——如果你的运维人员资源更少的话,成本会更低。还有你的开发成本。

这里有很多成本优势——但……这些都不是重点。

代码不是重点

代码不仅不是重点,而且是一种责任。代码最多只能做你想做的事情。Bug 会削弱这一点。你只会因为编写更多的代码而失去重点。你拥有的代码越多,偏离你预期价值的机会就越多。理解这是一种文化转变。

技术一直以来都很困难。聪明的人通过技术创造价值。所以开发者开始相信聪明是与生俱来的,是好的。我们花了这么长时间来制造瑞士手表,以至于没有意识到石英卡西欧的出现,并指责这种演变缺乏优雅。

我们需要理解并解决业务问题,而不是将我们的聪明才智用于解决技术问题。当你必须编码时,你是在解决技术问题。

技术不是重点

我们这样做的原因,是为了达到某种商业目标。你的组织试图创造的业务价值就是重点。

现在,有时候,你卖的是技术。但即使你的产品是技术,那也可能不是你销售的产品的价值所在。

有句老话说,人们买的不是钻子,而是洞。当你需要在墙上钻个洞时,你不会在乎钻得有多漂亮,你只在乎钻得有多好就能钻出你需要的洞。

在 iRobot,我们不卖机器人。我们甚至都不卖吸尘器。我们卖清洁房屋。Roomba 让你有时间回到你的日常生活中去关注对你来说重要的事情。所以,如果技术不是重点,我们在这里是为了什么?

重点是专注

Serverless 是一种专注于业务价值的方法。

函数如何帮助你交付价值?它们让你将重点放在编写业务逻辑上,而不是为业务逻辑编写支持的基础设施。

托管服务让你可以专注于编写函数。较少的运维资源可以腾出人力和资金,为客户创造新的价值。

可观察性为你提供了处理 MTBF 和 MTTR 的工具,这两种工具都可以度量你的客户获得价值的频率。在云计算上花更少的钱意味着你可以更直接地把钱花在支持创造价值上。

专注是选择 Serverless 的原因

你应该选择 Serverless,因为你想专注于创造价值——在你的公司,你努力应用技术来创造商业价值。

回到成本上,Lyft 的 AWS 账单,每年 1 亿美元,最近已经成为新闻。许多人插话说他们可以做得更便宜——他们不能,但这不是重点。

如果 Lyft 切换到 Lambda 并尽可能地托管服务,他们的账单会更低吗?可能。但当他们花时间重新架构时,这会有什么用呢?他们会失重点。

公司正处于发展比成本控制更重要的阶段。最终,这种情况可能会改变。上市公司对股东负责,因此降低成本可以为他们带来价值。但是对于现在的 Lyft 来说,为他们的客户提供价值意味着执行他们当前的应用程序和流程。他们正在做一个 Serverless 的选择。

我要告诉你的是,Serverless 从未涉及到我们称之为 Serverless 的技术。那么我们所谓的 Serverless 技术和它有什么关系呢?

Serverless 是专注业务价值的结果

技术是你如何交付价值的结果。开发团队和运维团队传统上是分开的,因为他们有不同的专注点。但我们看到这一趋势正在改变。

传统的模式把重点放在技术上——开发技术 vs 运维技术。但是我们看到人们意识到重点应该放在价值上——交付的功能,包括如何构建和运行。

当我们采用这种关注业务价值的概念,并运行其逻辑结论时,我们得到 Serverless 。

当你想要专注于交付价值时,你想要编写函数。当函数需要状态时,需要一个数据库。要从别人那里获得它,你可以使用 DBaaS——你可以根据它让你专注的程度来在你的选项之间进行选择。

在选择托管服务时,其中一些甚至可能是面向用户的。如果你可以使用社交账户登录而不是拥有自己的账户,那你就少了一件需要管理的事情,也少了你拥有的对用户体验的筹码。

现在,对于你所外包的一切,你仍然有责任。你的用户并不关心他们的糟糕体验是由第三方造成的,这仍然是你的问题。你需要将中断留给你的用户,同时接受你不能完全控制你在那里的命运。这是一个不舒服的地方,但它是值得的。

在这些事情上你不能赢得分数——但你可以失去。这意味着你需要知道“坏”是什么样子。这就要求你对外包的产品和技术有足够的了解,以确保你为用户提供了足够的质量。

请注意,在一个重点领域有深入的专业知识,而在相邻领域有广泛但薄弱的知识,这与 T 型技能的概念非常相似——适用于组织和团队。

Serverless 是一种特质

Serverless 是公司的一个特质。如果一个公司决定它不应该拥有不是实现其商业价值的核心技术,那么它就是 Serverless 的。很少有公司是完全 Serverless 的。但是在公司内部,仍然可以有 Serverless 的部分。

如果你的团队决定只关注它所传递的价值,并将任何超出这些价值的东西委托给另一个团队,或者理想情况下委托给外部——那么你的团队就会变得 Serverless 。你不能总是选择使用外部技术——这很好,你仍然可以在有限的条件下做出最好的选择。

在一个足够大的组织中,它就不再重要了。当 Amazon.com 使用 Lambda 时,它是完全 Serverless 的,尽管它在某种意义上是 on-prem 的。但如果只有你一个人呢?

如果你对 Serverless 感到兴奋,但在公司里感到完全孤独怎么办?如果你与实际的商业价值相去甚远——如果你为一个服务于创建面向用户内容的团队的团队打补丁,那该怎么办?我想说服你,你今天可以在任何情况下变得 Serverless 。

Serverless 是方向,而不是终点

我曾经把 Serverless 技术作为一个光谱来讨论,因为我知道没有一条清晰的线来区分 Serverless 技术和非 Serverless 技术。我的意思是,几乎没有一条明亮的线来分隔任何给定的分组,所以我在这个假设中我是很安全的。

我讲过像 Kinesis 这样需要管理碎片的东西,它是 Serverless 的,但比 SQS 少一些 Serverless 。你不必使用 RDS 修补实例,但需要选择实例类型和数量。这些技术都是不同程度的 Serverless 。

但最近我开始意识到将 Serverless 描述为光谱的一个问题是,它并不意味着移动。仅仅因为你使用的是某种指定为 Serverless 的产品,并不意味着你应该感到自己已经获得了 Serverless -继续使用它并认为你已经选中了 Serverless 复选框是可以接受的。

爬上 Serverless 阶梯

我开始把 Serverless 想象成一个梯子。你正在攀登某种必杀技,在那里你可以在没有开销的情况下交付纯业务价值。但阶梯上的每个梯级都是有效的 Serverless 步骤。

如果你从 on-prem 移动到公共云,那是阶梯。如果你从虚拟机迁移到容器,那简直就是天梯。如果你从没有容器编排或自定义编排迁移到 Kubernetes,这是阶梯。如果你从长期运行的服务器转移到自托管的 FaaS,那将是天梯。但总有一个梯级在你之上,你应该始终保持攀登。

"阶梯"没有传达的一件事是它不是线性的。从虚拟机迁移到容器再到 Kubernetes 都是在梯级上的阶梯,但是将虚拟机从本地迁移到云也是如此。在这些情况下,通常没有一个明确的“更好”。

我想到了通往山顶的许多路径的比喻,但我喜欢梯子的一点是它可以是无限的。没有最终状态。我喜欢 Lambda,但我一直在寻找更好的方式来交付代码,使我更关注价值。

Serverless 是一种思想状态

Serverless 是关于你如何决策的问题,而不是你的选择。每个决定都是有约束的。但是,如果你知道正确的方向,即使你不能以这种方式直接移动,也可以选择最紧密结合的选择,然后再向上移动另一个梯级。那么,你如何采用这种思维方式?你如何做出 Serverless 选择?

配置是你的朋友

我认为许多开发人员看不起配置,认为它“不是真正的编程”。现在有一种对编程的盲目崇拜。我们被告知“软件正在吞噬世界”,而我们却不准确地将其翻译成“编码正在吞噬世界”。

我们已经相信,开发人员是组织中唯一重要的人,而我们的生产力意识是唯一重要的事情。我们想在区域中感受到,这就是编码所提供的。这方面的任何障碍都对企业不利。我们对进入该区域是否真的比替代路线更快,更好地创造价值没有任何感觉。

切记:数天的编程可以节省数小时的配置

约束是好的。删除选项可以帮助你保持专注。显然,并不是所有的约束都是好的——但是一般来说,做一般事情的能力是以花费更长的时间来做一件特定的事情为代价的。护栏可能会磨损,但你会比一直盯着护栏边缘跑得快。

这样,Serverless 是关于极简主义的。消除干扰。Marie Kondo 现在很大,并且同样的建议也适用。查找你的堆栈中不会产生价值的组件。

害怕可能发生的巨大事件

可能性蕴含着隐藏的复杂性。对于任何技术,我的主要评估指标之一是它有多少能力超出手头的任务。当有很多额外的空间时,就会处理和学习不必要的复杂性。

人们把 Kubernetes 吹捧为一个单一的工具来完成每一个云需求——它确实可以!但如果一切皆有可能,一切皆有可能。对于一个给定的任务,Kubernetes 可能会出错,因为你没有考虑它在与该任务无关的情况下的行为方式。

另一方面,当你考虑 Serverless 的服务时,你可能必须在主要提供商提供的 80%的解决方案或第三方提供商提供的更适合你需求的服务之间做出选择。但是该新提供商的运维需求是什么?身份验证是什么样的?这些是隐藏的复杂性,你需要引入这些特性,你需要权衡这些特性差异。

接受不拥有自己命运的不适感

当你使用托管服务时,提供者中断会带来压力。你无法解决他们的问题。这是无法回避的——这总是让人感觉很糟糕。你可能会想,“如果我运行自己的 Kafka 集群而不是使用 Kinesis,我就可以找到问题并解决它”。这可能是真的,但你应该记住两件事:

- 那会分散人们对创造商业价值的注意力。

- 你几乎肯定会在运行它方面做得更差。你会遇到更多更糟糕的事情。服务提供商的人生目标就是擅长于此——他们有规模经济,而你没有。

超越“我总是可以自己建立它”的态度可能很难。Jared Short 最近为选择技术提供了一套出色的指导方针。 _ 这些天来我对无服务器的思考是按考虑顺序进行的。–如果平台拥有,请使用–如果市场拥有,请购买–如果你可以重新考虑需求,请执行–如果必须构建,请拥有。——@ShortJared

因此,如果你使用的是云平台,请尽可能留在生态系统中。这样,你就可以从方程式中消除很多可能性。但是,如果无法在平台上获得所需的东西,请从其他地方购买。

如果你不能完全购买所需的东西,你是否可以重新考虑自己在做什么以适应你可以购买的东西?这一点真的很重要。它到达了上市时间的核心。

如果你有一些你认为有价值的东西,你会想要尽快运送。但更快地运送一些东西,总比精确地构建好,因为你还不知道这是不是正确的东西。

等待构建出正确的东西不仅会花费更长的时间,而且后续的迭代也会更慢——并且对其进行维护将占用你将来可用于运送更多东西的资源。即使在该技术不是 Serverless 的情况下,这也适用:始终询问对你的要求的调整是否可以实现更快,更好或更专注的价值交付。

但是,最后,如果必须构建它,请拥有它。寻找一种使其与众不同的方法。现在,这并不意味着你已经构建的所有内容都应该变成差异化的。在完美的世界里只看你买不到的东西。想象一下完全 Serverless 的绿地实现会是什么样子,并找到需要在那里构建的内容。

找到你的业务价值部分

因此,从根本上讲,你希望找到你的业务价值部分。你所服务的技术工作是什么?也许你与面向用户的产品相去甚远。你可能只贡献了一小部分。但它在那里,你可以找到它-并专注于这一价值。

从你为组织中其他人提供的直接价值开始,并专注于此。然后开始追踪价值链。确保所有决策都围绕你所创造的价值。做出 Serverless 的选择。

雇用可以自动完成工作的人员,然后继续为他们提供工作。——@jessfraz

我喜欢 Jessie Frazelle 的话。你可以把它转过来:自动化完成工作,继续做有要求的工作。

请记住,你不是工具。对于你要创建的任何价值,请自动化创建。如果你管理构建服务器,请找到使它们成为自助服务的方法,因此你交付的不是构建本身,而是构建工具,以便团队可以自己交付构建。

总结:Serverless 是一种思想状态

重点不是函数,托管服务,运维,成本,代码或技术。重点是专注——这就是选择 Serverless 的原因。

Serverless 是专注业务价值的结果。这是一个特质。这是方向,而不是终点。爬上永无止境的 Serverless 阶梯。

配置是你的朋友。数天的编程时间可以节省数小时的配置时间。害怕可能发生的巨大事件。接受不拥有自己命运的不适感。

找到你的业务价值部分,并实现 Serverless 状态。

]]>原文链接:https://read.acloud.guru/serverless-is-a-state-of-mind-717ef2088b42

来源 | Serverless 公众号 编译 | OrangeJ 作者 | Mariliis Retter

来源 | Serverless 公众号 编译 | OrangeJ 作者 | Mariliis Retter “Serverless 能取代微服务吗?” 这是知乎上 Serverless 分类的高热话题。

有人说微服务与 Serverless 是相背离的,虽然我们可以基于 Serverless 后端来构建微服务,但在微服务和 Serverless 之间并不存在直接的路径。也有人说,因为 Serverless 内含的 Function 可以视为更小的、原子化的服务,天然地契合微服务的一些理念,所以 Serverless 与微服务是天作之合。马上就要 2021 年了,Serverless 是否终将取代微服务?从微服务到 Serverless 需要经过怎样的路径?本文将对 Serverless 与微服务在优势劣势上进行深度对比。

从概念上讲,微服务完全符合 Serverless 功能结构,微服务可以轻松实现不同服务的部署和运行时隔离。在存储方面,像 DynamoDB 这样的服务可以让每个微服务拥有独立的数据库,并独立地进行扩展。在我们深入探讨细节之前,先别急着“站队”,不妨先基于你团队的实际情况,真实的去思考是否适合使用微服务,千万不要因为 "这是趋势 "而去选择它。

微服务在 Serverless 环境下的优势

可选择的可扩展性和并发性

Serverless 让管理并发性和可扩展性变得容易。在微服务架构中,我们最大限度地利用了这一点。每一个微服务都可以根据自己的需求对并发性 /可扩展性进行设置。从不同的角度来看这非常有价值:比如减轻 DDoS 攻击可能性,降低云账单失控的财务风险,更好地分配资源......等等。

细粒度的资源分配

因为可扩展性和并发性可以自主选择,用户可以细粒度控制资源分配的优先级。在 Lambda functions 中,每个微服务都可以根据其需求,拥有不同级别的内存分配。比如,面向客户的服务可以拥有更高的内存分配,因为这将有助于加快执行时间;而对于延迟不敏感的内部服务,就可以用优化的内存设置来进行部署。

这一特性同样适用于存储机制。比如 DynamoDB 或 Aurora Serverless 数据库就可以根据所服务的特定(微)服务的需求,拥有不同级别的容量分配。

松耦合

这是微服务的一般属性,并不是 Serverless 的独有属性,这个特性让系统中不同功能的组件更容易解耦。

支持多运行环境

Serverless 功能的配置、部署和执行的简易性,为基于多个运行时的系统提供了可能性。

虽然 Node.js ( Javascript 运行时)是后端 Web 应用最流行的技术之一,但它不可能成为每一项任务的最佳工具。对于数据密集型任务、预测分析和任何类型的机器学习,你可能选择 Python 作为编程语言;像 SageMaker 这样的专用平台更适合大项目。

有了 Serverless 基础架构,你无需在操作方面花费额外的精力就可以直接为常规后端 API 选择 Node.js ,为数据密集型工作选择 Python 。显然,这可能会给你的团队带来代码维护和团队管理的额外工作。

开发团队的独立性

不同的开发者或团队可以在各自的微服务上工作、修复 bug 、扩展功能等,做到互不干扰。比如 AWS SAM 、Serverless 框架等工具让开发者在操作层面更加独立。而 AWS CDK 构架的出现,可以在不损害高质量和运维标准的前提下,让开发团队拥有更高的独立性。

微服务在 Serverless 中的劣势

难以监控和调试

在 Serverless 带来的众多挑战中,监控和调试可能是最有难度的。因为计算和存储系统分散在许多不同的功能和数据库中,更不用说队列、缓存等其他服务了,这些问题都是由微服务本身引起的。不过,目前已经有专业的平台可以解决所有这些问题。那么,专业的开发团队是否要引入这些专业平台也应该基于成本进行考量。

可能经历更多冷启动

当 FaaS 平台(如 Lambda )需要启动一个新的虚拟机来运行函数代码时,就会发生冷启动。如果你的函数 Workload 对延迟敏感,就很可能会遇到问题。因为冷启动会在总启动时间中增加几百毫秒到几秒的时间,当一个请求完成后,FaaS 平台通常会让 microVM 空闲一段时间,等待下一个请求,然后在 10-60 分钟后关闭(是的,变化很大)。结果是:你的功能执行的越频繁,microVM 就越有可能为传入的请求而启动并运行(避免冷启动)。

当我们将应用分散在数百个或数千个微服务中时,我们可能在每个服务中分散调用时间,导致每个函数的调用频率降低。注意 "可能会分散调用"。根据业务逻辑和你的系统行为方式,这种负面影响可能很小,或者可以忽略不计。

其他缺点

微服务概念本身还存在其他固有的缺点。这些并不是与 Serverless 有内在联系的。尽管如此,每一个采用这种类型架构的团队都应该谨慎,以降低其潜在的风险和成本。

- 确定服务边界并非易事,可能会招致架构问题。

- 更广泛的攻击面

- 服务编排费用问题

- 同步计算和存储(在需要的时候)是不容易做到高性能和可扩展

微服务在 Serverless 中的挑战和最佳实践

Serverless 中微服务应该多大?

人们在理解 Serverless 时,"Function as a Services ( FaaS ) " 的概念很容易与编程语言中的函数语句相混淆。目前,我们正在处在一个没有办法划出完美界限的时期,但经验表明,使用非常小的 Serverless 函数并不是一个好主意。

当你决定将一个(微)服务分拆成独立的功能时,你就将不得不面对 Serverless 难题。因此,在此提醒,只要有可能,将相关的逻辑保持在一个函数中会好很多。

当然,决策过程也应该考虑拥有一个独立的微服务的优势

你可以这样设想:"如果我把这个微服务分拆出来......

- 它能让不同的团队独立工作吗?

- 能否从细粒度的资源分配或选择性的扩展能力中获益?

如果不能,你应该考虑将这个服务与另一个需要类似资源、上下文关联并执行相关 Workload 的服务捆绑在一起。

松耦合的架构

通过组成 Serverless 函数来协调微服务的方法有很多。

当需要同步通信时,可以直接调用(即 AWS Lambda RequestResponse 调用方法),但这会导致高度耦合的架构。更好的选择是使用 Lambda Layers 或 HTTP API,这样可以让以后的修改或迁移服务对客户端不构成影响。

对于接受异步通信模型,我们有几种选择,如队列( SQS )、主题通知( SNS )、Event Bridge 或者 DynamoDB Streams 。

跨组件隔离

理想情况下,微服务不应向使用者暴露细节。像 Lambda 这样的 Serverless 平台会提供一个 API 来隔离函数。但这本身就是一种实现细节的泄露,理想情况下,我们会在函数之上添加一个不可知的 HTTP API 层,使其真正隔离。

使用并发限制和节流策略的重要性

为了减轻 DDoS 攻击,在使用 AWS API Gateway 等服务时,一定要为每个面向公众的终端设置单独的并发限制和节流策略。这类服务一般在云平台中会为整个区域设置全局并发配额。如果你没有基于端点的限制,攻击者只需要将一个单一的端点作为攻击目标,就可以耗尽你的配额,并让你在该区域的整个系统瘫痪。

]]>翻译:OrangeJ 原文链接:https://dzone.com/articles/microservices-and-serverless-winning-strategies-an

作者 | 计缘 来源 | Serverless 公众号

作者 | 计缘 来源 | Serverless 公众号 说起 Serverless 这个词,我想大家应该都不陌生,那么 Serverless 这个词到底是什么意思? Serverless 到底能解决什么问题?可能很多朋友还没有深刻的体会和体感,这篇文章我就和大家一起聊聊 Serverless 。

什么是 Serverless

我们先将 Serverless 这个词拆开来看。Server,大家都知道是服务器的意思,说明 Serverless 解决的问题范围在服务端。Less,大家肯定也知道它的意思是较少的。那么 Serverless 连起来,再稍加修饰,那就是较少的关心服务器的意思。

Serverfull 时代

我们都知道,在研发侧都会有研发人员和运维人员两个角色,要开发一个新系统的时候,研发人员根据产品经理的 PRD 开始写代码开发功能,当功能开发、测试完之后,要发布到服务器。这个时候开始由运维人员规划服务器规格、服务器数量、每个服务部署的节点数量、服务器的扩缩容策略和机制、发布服务过程、服务优雅上下线机制等等。这种模式是研发和运维隔离,服务端运维都由专门的运维人员处理,而且很多时候是靠纯人力处理,也就是 Serverfull 时代。

DevOps 时代

互联网公司里最辛苦的是谁?我相信大多数都是运维同学。白天做各种网络规划、环境规划、数据库规划等等,晚上熬夜发布新版本,做上线保障,而且很多事情是重复性的工作。然后慢慢就有了赋能研发这样的声音,运维同学帮助研发同学做一套运维控制台,可以让研发同学在运维控制台上自行发布服务、查看日志、查询数据。这样一来,运维同学主要维护这套运维控制台系统,并且不断完善功能,轻松了不少。这就是研发兼运维的 DevOps 时代。

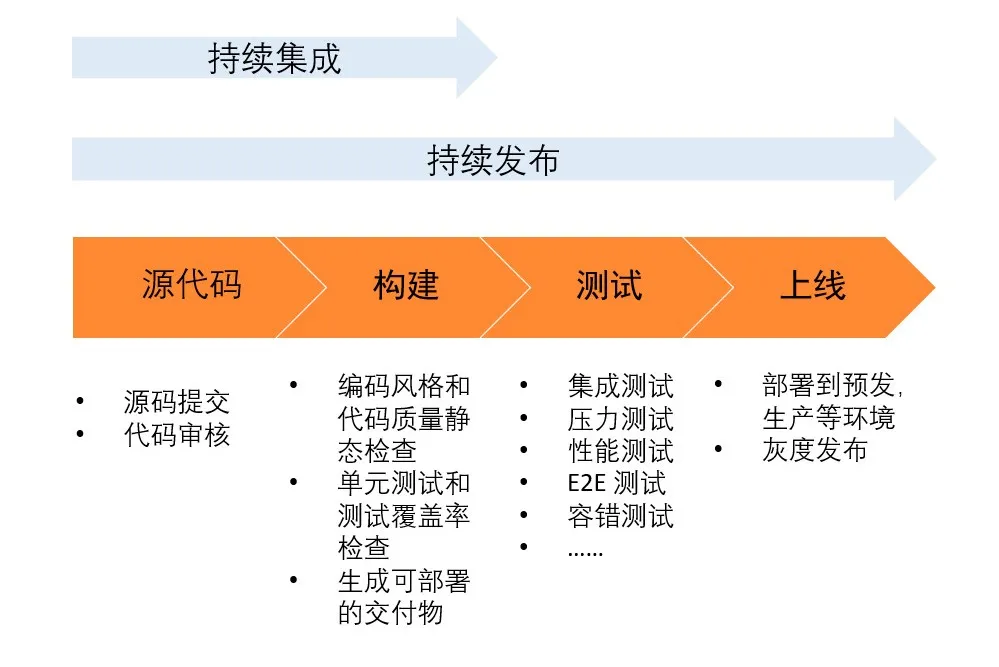

Serverless 时代

渐渐的,研发同学和运维同学的关注点都在运维控制台了,运维控制台的功能越来越强大,比如根据运维侧的需求增加了自动弹性扩缩、性能监控的功能,根据研发侧的需求增加了自动化发布的流水线功能。因为有了这套系统,代码质量检测、单元测试、打包编译、部署、集成测试、灰度发布、弹性扩缩、性能监控、应用防护这一系列服务端的工作基本上不需要人工参与处理了。这就是 NoOps,Serverless 时代。

Serverless 在编程教育中的应用

2020 年注定是不平凡的一年,疫情期间,多少家企业如割韭菜般倒下,又有多少家企业如雨后春笋般茁壮成长,比如在线教育行业。

没错,在线教育行业是这次疫情的最大受益者,在在线教育在这个行业里,有一个细分市场是在线编程教育,尤其是少儿编程教育和面向非专业人士的编程教育,比如编程猫、斑马 AI 、小象学院等。这些企业的在线编程系统都有一些共同的特点和诉求:

屏幕一侧写代码,执行代码,另一侧显示运行结果。 根据题目编写的代码都是代码块,每道题的代码量不会很大。 运行代码的速度要快。 支持多种编程语言。 能支撑不可预计的流量洪峰冲击。

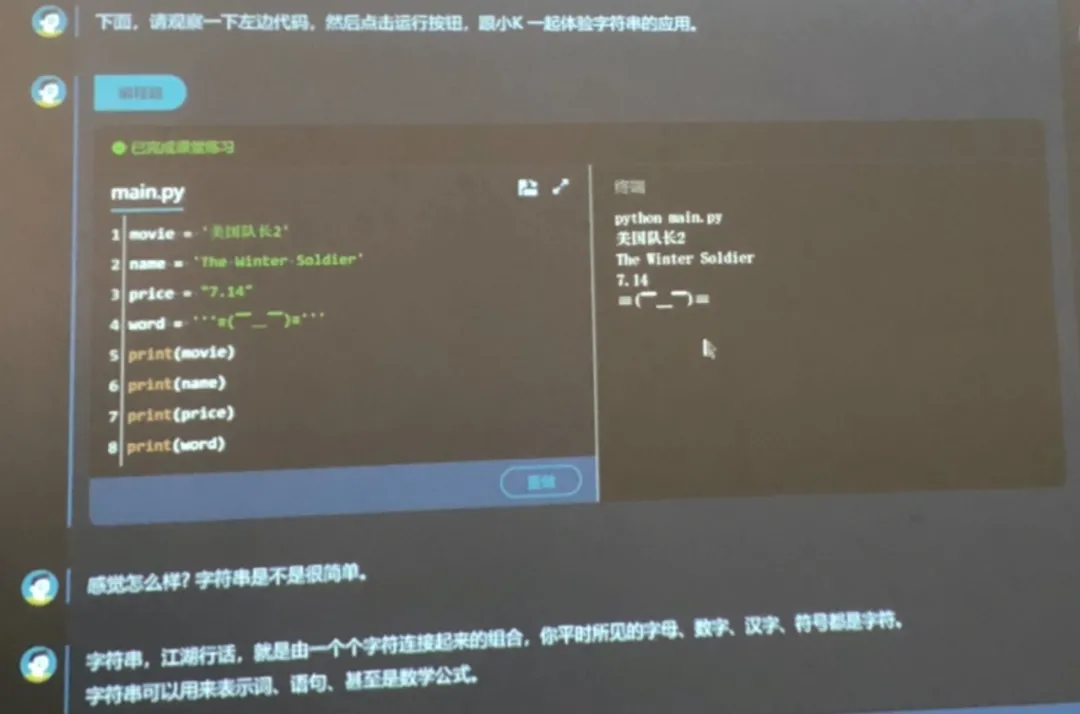

例如小象学院的编程课界面:

结合上述这些特点和诉求,不难看出,构建这样一套在线编程系统的核心在于有一个支持多种编程语言的、健壮高可用的代码运行环境。

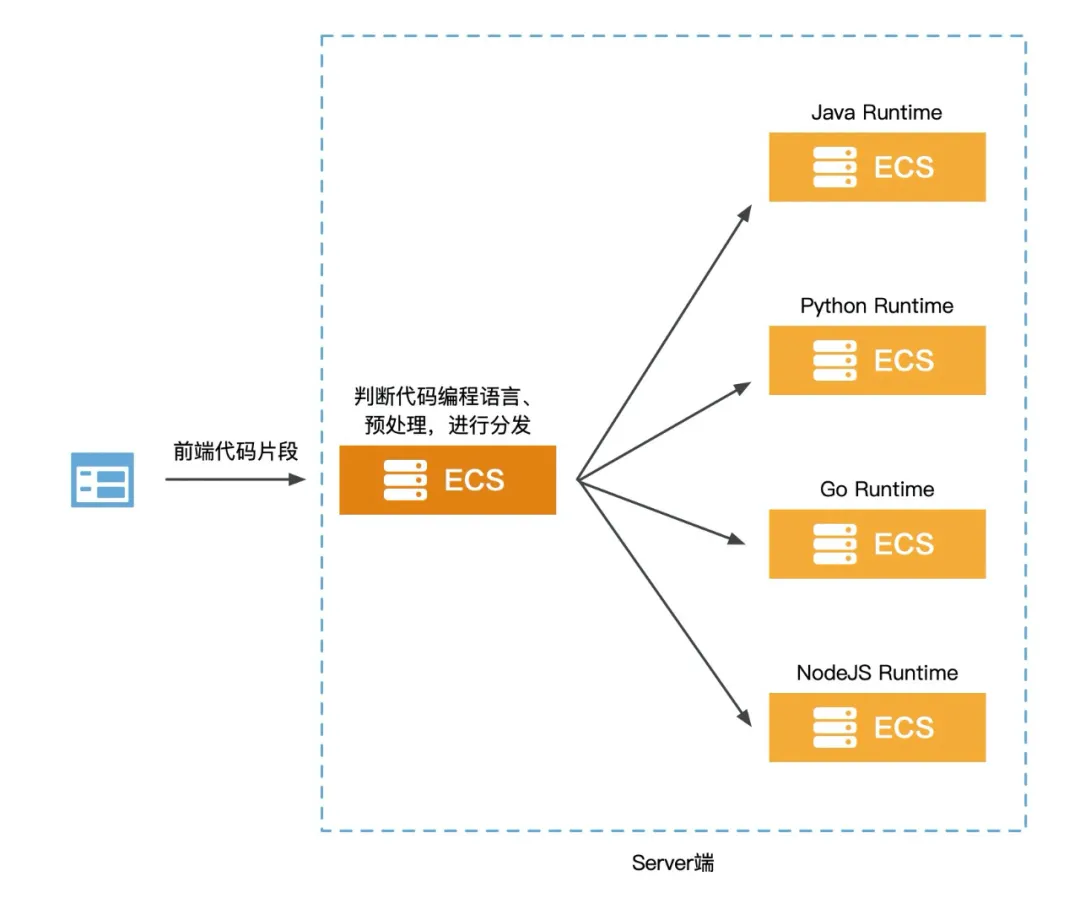

那么我们先来看看传统的实现架构:

从 High Level 的架构来看,前端只需要将代码片段和编程语言的标识传给 Server 端即可,然后等待响应展示结果。所以整个 Server 端要负责对不同语言的代码进行分类、预处理然后传给不同编程语言的 Runtime 。这种架构有以下几个比较核心的问题。

工作量大,灵活性差

首先是研发和运维工作量的问题,当市场有新的需求,或者洞察到新业务模式时需要增加编程语言,此时研发侧需要增加编程代码分类和预处理的逻辑,另外需要构建对应编程语言的 Runtime 。在运维侧需要规划支撑新语言的服务器规格以及数量,还有整体的 CICD 流程等。所以支持新的编程语言这个需求要落地,需要研发、运维花费不少的时间来实现,再加上黑 /白盒测试和 CICD 流程测试的时间,对市场需求的支撑不能快速的响应,灵活性相对较差。

高可用自己兜底

其次整个在线编程系统的稳定性是重中之重。所以所有 Server 端服务的高可用架构都需要自己搭建,用以保证流量高峰场景和稳态场景下的系统稳定。高可用一方面是代码逻辑编写的是否优雅和完善,另一方面是部署服务的集群,无论是 ECS 集群还是 K8s 集群,都需要研发和运维同学一起规划,那么对于对编程语言进行分类和预处理的服务来讲,尚能给定一个节点数,但是对于不同语言的 Runtime 服务来讲,市场需求随时会变,所以不好具体衡量每个服务的节点数。另外很重要的一点是所以服务的扩容,缩容机制都需要运维同学来实时手动操作,即便是通过脚本实现自动化,那么 ECS 弹起的速度也是远达不到业务预期的。

成本控制粒度粗

再次是整个 IaaS 资源的成本控制,我们都知道这种在线教育是有明显的流量潮汐的,比如上午 10 点到 12 点,下午 3 点到 5 点,晚上 8 点到 10 点这几个时段是流量比较大的时候,其他时间端流量比较小,而且夜晚更是没什么流量。所以在这种情况下,传统的部署架构无法做到 IaaS 资源和流量的贴合。举个例子,加入为了应对流量高峰时期,需要 20 台 ECS 搭建集群来承载流量冲击,此时每台 ECS 的资源使用率可能在 70% 以上,利用率较高,但是在流量小的时候和夜晚,每台 ECS 的资源使用率可能就是百分之十几甚至更低,这就是一种资源浪费。

Serverless 架构

那么我们来看看如何使用 Serverless 架构来实现同样的功能,并且解决上述几个问题。在选择 Serverless 产品时,在国内自然而然优先想到的就是阿里云的产品。阿里云有两款 Serverless 架构的产品 Serverless 应用引擎和函数计算,这里我们使用函数计算来实现编程教育的场景。

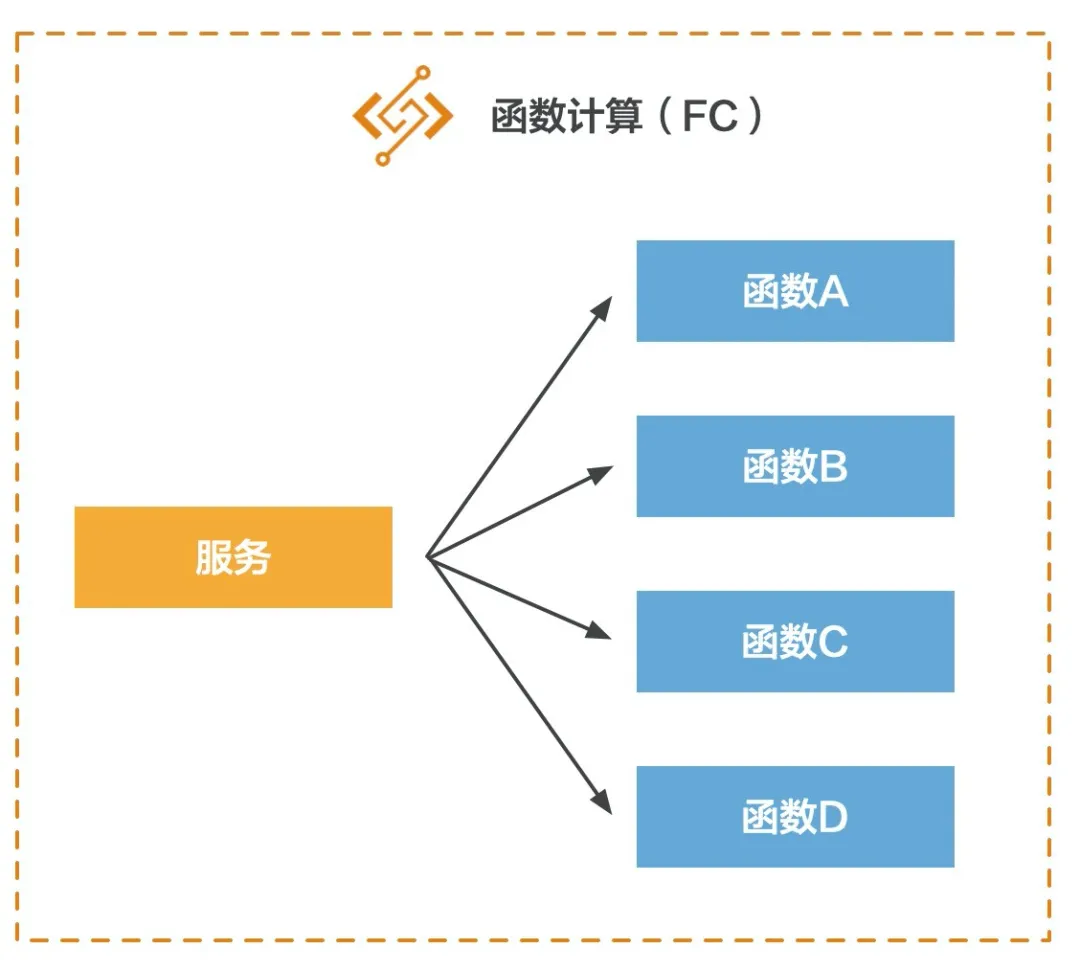

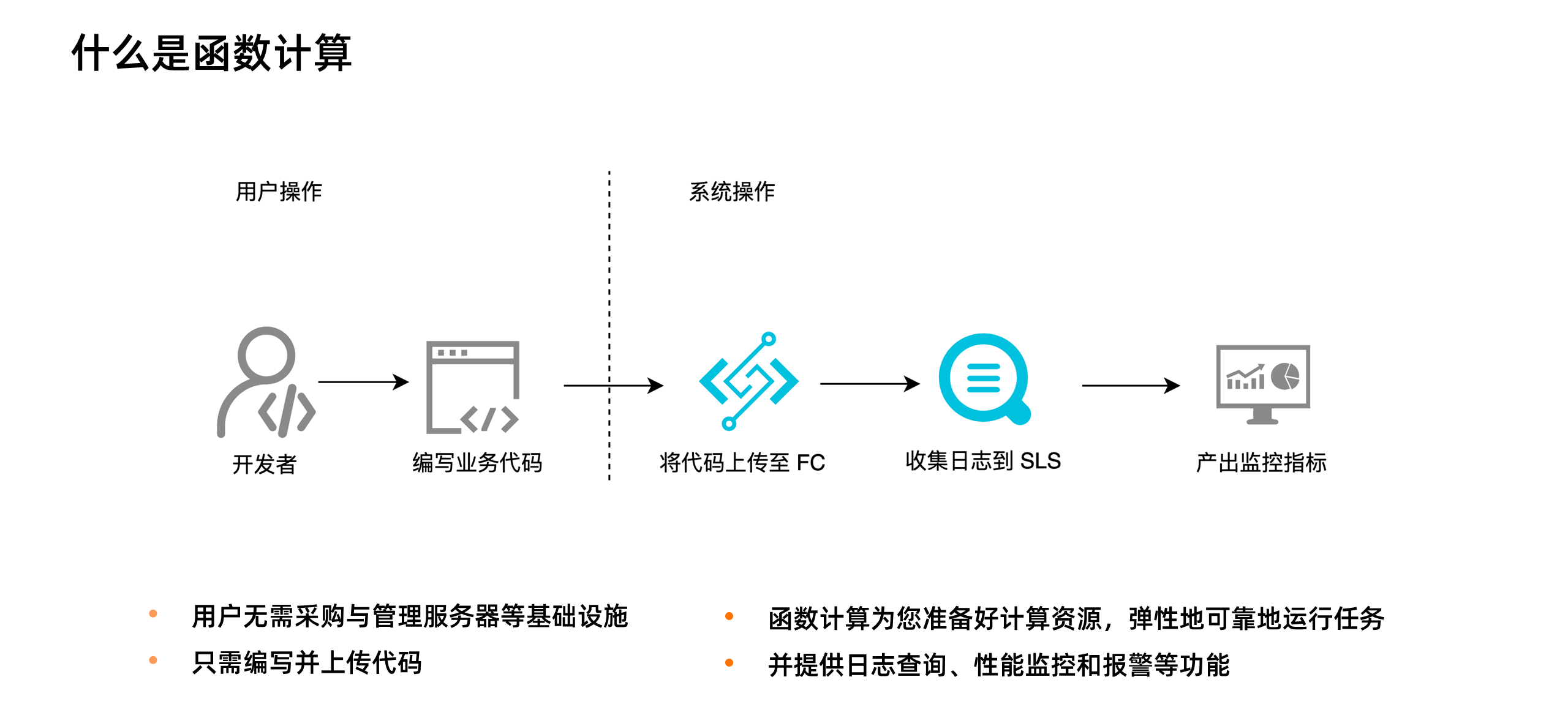

函数计算( Function Compute )是事件驱动的全托管计算服务,简称 FC 。使用函数计算,我们无需采购与管理服务器等基础设施,只需编写并上传代码。函数计算为您准备好计算资源,弹性地、可靠地运行任务,并提供日志查询、性能监控和报警等功能。

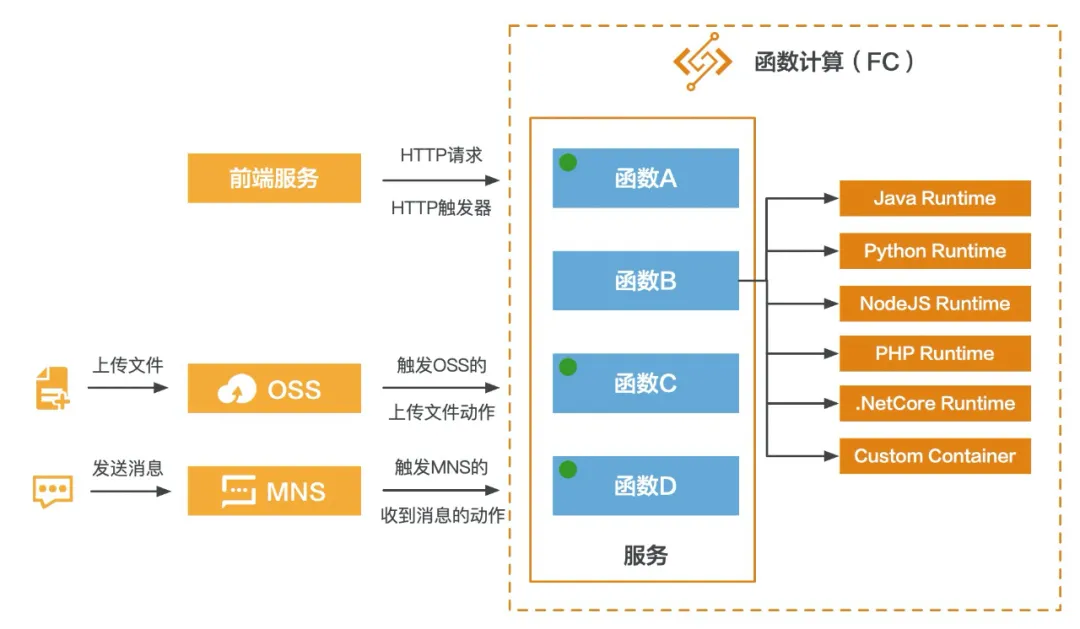

这里不对 FC 的含义做过多赘述,只举一个例子。FC 中有两个概念,一个是服务,一个是函数。一个服务包含多个函数:

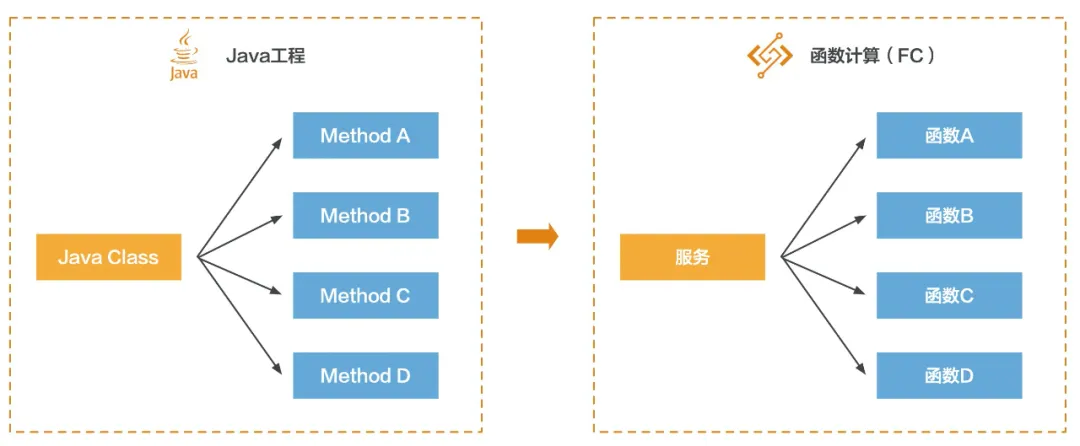

这里拿 Java 微服务架构来对应,可以理解为,FC 中的服务是 Java 中的一个类,FC 中的函数是 Java 类中的一个方法:

但是 Java 类中的方法固然只能是 Java 代码,而 FC 中的函数可以设置不同语言的 Runtime 来运行不同的编程语言:

这个结构理解清楚之后,我们来看看如何调用 FC 的函数,这里会引出一个触发器的概念。我们最常使用的 HTTP 请求协议其实就是一种类型的触发器,在 FC 里称为 HTTP 触发器,除了 HTTP 触发器以外,还提供了 OSS (对象存储)触发器、SLS (日志服务)触发器、定时触发器、MNS 触发器、CDN 触发器等。

从上图可以大概理解,我们可以通过多种途径调用 FC 中的函数。举例两个场景,比如每当我在指定的 OSS Bucket 的某个目录下上传一张图片后,就可以触发 FC 中的函数,函数的逻辑是将刚刚上传的图片下载下来,然后对图片做处理,然后再上传回 OSS 。再比如向 MNS 的某个队列发送一条消息,然后触发 FC 中的函数来处理针对这条消息的逻辑。

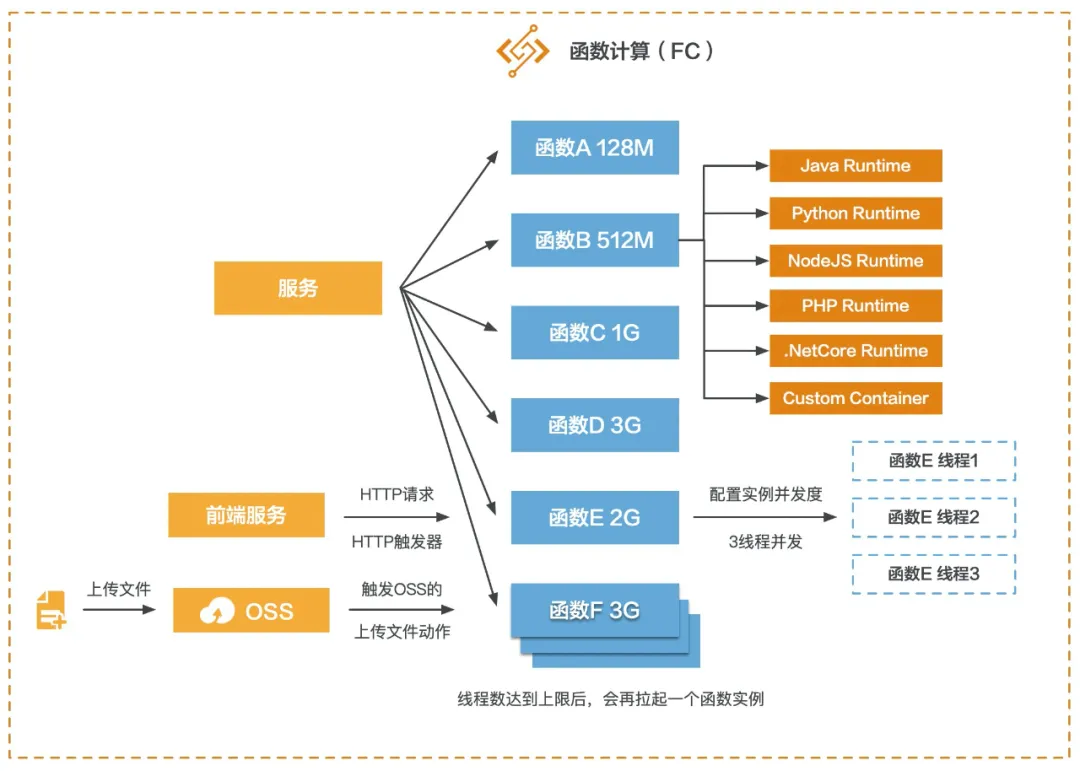

最后我们再来看看 FC 的高可用。每一个函数在运行代码时底层肯定还是 IaaS 资源,但我们只需要给每个函数设置运行代码时需要的内存数即可,最小 128M,最大 3G,对使用者而言,不需要考虑多少核数,也不需要知道代码运行在什么样的服务器上,不需要关心启动了多少个函数实例,也不需要关心弹性扩缩的问题等,这些都由 FC 来处理。

从上图可以看到,高可用有两种策略:

给函数设置并发实例数,假如设置为 3,那么有三个请求进来时,该函数只启一个实例,但是会启三个线程来运行逻辑。

线程数达到上限后,会再拉起一个函数实例。

大家看到这里,可能已经大概对基于 FC 实现在线编程教育系统的架构有了一个大概的轮廓。

上图是基于 FC 实现的在线编程教育系统的架构图,在这个架构下来看看上述那三个核心问题怎么解:

-

工作量和灵活性:我们只需要关注在如何执行代码的业务逻辑上,如果要加新语言,只需要创建一个对应语言 Runtime 的 FC 函数即可。

-

高可用:多线程运行业务逻辑和多实例运行业务逻辑两层高可用保障,并且函数实例的扩缩完全都是 FC 自动处理,不需要研发和运维同学做任何配置。

-

成本优化:当没有请求的时候,函数实例是不会被拉起的,此时也不会计费,所以在流量低谷期或者夜间时,整个 FC 的成本消耗是非常低的。可以做到函数实例个数、计费粒度和流量完美的贴合。

Python 编程语言示例

下面以运行 Python 代码为例来看看如何用 FC 实现 Python 在线编程 Demo 。

创建服务和函数

打开函数计算( FC )控制台,选择对应的 Region,选择左侧服务 /函数,然后新建服务:https://fc.console.aliyun.com/fc/overview/cn-hangzhou

输出服务名称,创建服务。

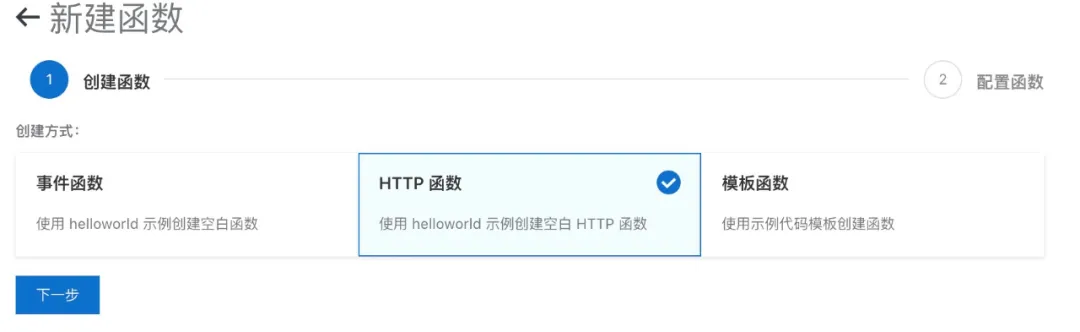

进入新创建的服务,然后创建函数,选择 HTTP 函数,即可配置 HTTP 触发器的函数:

设置函数的各个参数:

几个需要的注意的参数这里做以说明:

-

运行环境:这个很好理解,这里选择 P ython3

-

函数实例类型:这里有弹性实例和性能实例两种,前者最大支持 2C3G 规格的实例,后者支持更大的规格,最大到 8C16G 。

-

函数入口:详细参见文档 - HTTP 触发器认证方式:anonymous 为不需要鉴权,function 是需要鉴权的。https://help.aliyun.com/document_detail/74756.html?spm=a2c4g.11186623.6.572.195359cdselnzR

代码解析

函数创建好,进入函数,可以看到概述、代码执行、触发器、日志查询等页签,我们先看触发器,会看到这个函数自动创建了一个 HTTP 触发器,有调用该函数对应的 HTTP 路径:

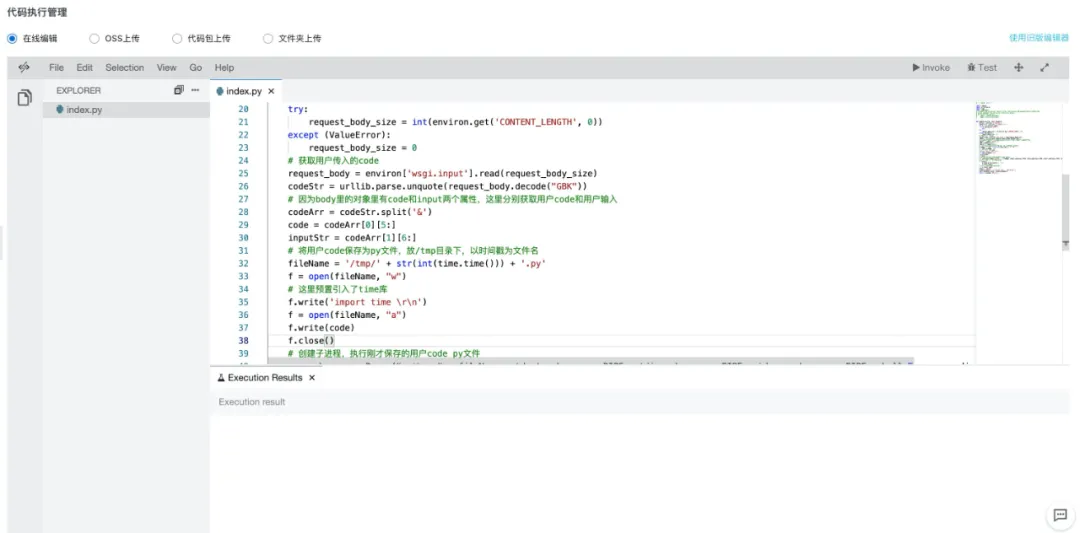

然后我们选择代码执行,直接在线写入我们的代码:

具体代码如下:

-- coding: utf-8 -- import logging import urllib.parse import time import subprocess def handler(environ, start_response): cOntext= environ['fc.context'] request_uri = environ['fc.request_uri'] for k, v in environ.items(): if k.startswith('HTTP_'): pass try: request_body_size = int(environ.get('CONTENT_LENGTH', 0)) except (ValueError): request_body_size = 0 # 获取用户传入的 code request_body = environ['wsgi.input'].read(request_body_size) codeStr = urllib.parse.unquote(request_body.decode("GBK")) # 因为 body 里的对象里有 code 和 input 两个属性,这里分别获取用户 code 和用户输入 codeArr = codeStr.split('&') code = codeArr[0][5:] inputStr = codeArr[1][6:] # 将用户 code 保存为 py 文件,放 /tmp 目录下,以时间戳为文件名 fileName = '/tmp/' + str(int(time.time())) + '.py' f = open(fileName, "w") # 这里预置引入了 time 库 f.write('import time \r\n') f = open(fileName, "a") f.write(code) f.close() # 创建子进程,执行刚才保存的用户 code py 文件 p = subprocess.Popen("python " + fileName, stdout=subprocess.PIPE, stdin=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, shell=True, encoding='utf-8') # 通过标准输入传入用户的 input 输入 if inputStr != '' : p.stdin.write(inputStr + "\n") p.stdin.flush() # 通过标准输出获取代码执行结果 r = p.stdout.read() status = '200 OK' response_headers = [('Content-type', 'text/plain')] start_response(status, response_headers) return [r.encode('UTF-8')] 整个代码思路如下:

- 从前端传入代码片段,格式是字符串。

- 在 FC 函数中获取到传入的代码字符串,截取 code 内容和 input 的内容。因为这里简单实现了 Python 中 input 交互的能力。

- 将代码保存为一个 Python 文件,以时间戳为文件名,保存在 FC 函数的 /tmp 目录下。(每个 FC 函数都有独立的 /tmp 目录,可以存放临时文件)

- 然后在文件中追加了引入 time 库的代码,应对 sleep 这种交互场景。

- 通过 subprocess 创建子进程,以 Shell 的方式通过 Python 命令执行保存在 /tmp 目录下的 Python 文件。如果有用户输入的信息,则通过标准输入输出写入子进程。

- 最后读取执行结果返回给前端。

前端代码

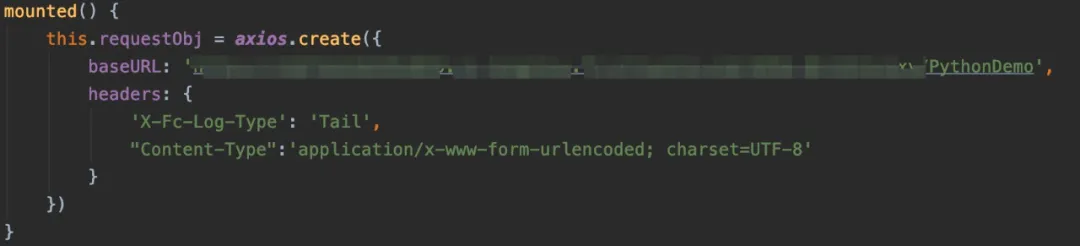

前端我使用 VUE 写了简单的页面,这里解析两个简单的方法:

页面加载时初始化 HTTP 请求对象,调用的 HTTP 路径就是方才函数的 HTTP 触发器的路径。

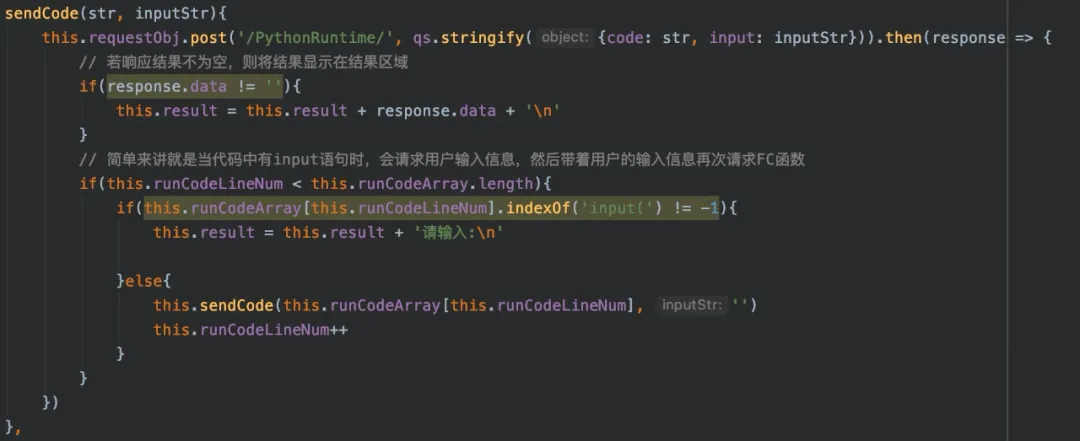

这个方法就是调用 FC 中的 PythonRuntime 函数,将前端页面的代码片段传给该函数。这里处理 input 交互的思路是,扫描整个代码片段,以包含 input 代码为标识将整个代码段分成多段。没有包含 input 代码的直接送给 FC 函数执行,包含 input 代码的,请求用户的输入,然后代码片段带着用户输入的信息一起送给 FC 函数执行。

演示如下:

结束语

这篇文章给大家介绍了 Serverless,阿里云的 Serverless 产品函数计算( FC )以及基于函数计算( FC )实现的在线编程系统的 Demo 。大家应该有所体感,基于函数计算( FC )实现在线编程系统时,研发同学只需要专注在如何执行由前端传入的代码即可,整个 Server 端的各个环节都不需要研发同学和运维同学去关心,基本体现了 Serverless 的精髓。

基于 Serverless 还有很多其他的应用场景,之后我会一一分享给大家,我们不见不散!

]]>

作者 | 许晓斌 阿里云高级技术专家

回顾架构的演进过程,我们不难发现,研发运维人员正在逐渐地把关注点从机器上移走,不再去管理机器。

其实我们都知道,虽然说是 Serverless,但 Server (服务器)是不可能真正消失的,Serverless 里这个 less 更确切地说,应该是开发者不用关心服务器的意思。这就好比现代编程语言 Java 和 Python,开发不用手工分配和释放内存,但内存依然在哪里,只不过交给垃圾收集器管理了。称一个能帮助你管理服务器的平台为 Serverless 平台,就好比称呼 Java 和 Python 为 Memoryless 语言一样。

但是,如果我们把目光放到今天这个云的时代,那么就不能狭义地把 Serverless 仅仅理解为不用关心服务器。云上的资源除了服务器所包含的基础计算、网络、存储资源之外,还包括各种类别的更上层的资源,例如数据库、缓存、消息等。

Serverless 的愿景

2019 年 2 月,UC 伯克利大学发表了一篇标题为《 Cloud Programming Simplified: A Berkeley View on Serverless Computing 》的论文,论文中也有一个非常清晰形象的比喻,文中这样描述:

在云的上下文中,Serverful 的计算就像使用低级的汇编语言编程,而 Serverless 的计算就像使用 Python 这样的高级语言进行编程。例如 c = a + b 这样简单的表达式,如果用汇编描述,就必须先选择几个寄存器,把值加载到寄存器,进行数学计算,再存储结果。这就好比今天在云环境下 Serverful 的计算,开发首先需要分配或找到可用的资源,然后加载代码和数据,再执行计算,将计算的结果存储起来,最后还需要管理资源的释放。

论文中所谓的 Serverful 计算,是我们今天主流的使用云的方式,但不应该是未来我们使用云的方式。我认为 Serverless 的愿景应该是 Write locally, compile to the cloud,即代码只关心业务逻辑,由工具和云去管理资源。

Serverless 的价值

在对 Serverless 有一个总体的抽象概念之后,也需要具体了解 Serverless 平台的主要特点,同时这些特点也是 Serverless 核心优势的体现。

1. 不用关心服务器

管理一两台服务器可能不是什么麻烦的事情,管理数千甚至数万台服务器就没那么简单了。任何一台服务器都可能出现故障,如何自动识别故障,摘除有问题的实例,这是 Serverless 平台必须具备的能力;此外,操作系统的安全补丁升级,需要做到不影响业务,自动完成;日志和监控系统需要默认打通;系统的安全策略需要自动配置好以避免风险;当资源不够时,需要能够自动分配资源并安装相关的代码和配置,等等。

2. 自动弹性

今天的互联网应用都被设计成可伸缩架构,当业务有比较明显的高峰和低谷时,或者业务有临时的容量需求时(比如营销活动),Serverless 平台都能够及时且稳定地实现自动弹性。为了实现这个能力,平台需要有非常强大的资源调度能力,以及对应用各项指标(如 load 、并发)非常敏锐的感知能力。

3. 按实际资源使用计费

Serverful 的方式使用云资源,是按占用而非使用计费的,例如用户在云上购买了三台 ECS,那么不管用户实际使用了这三台 ECS 多少的 CPU 和内存,他都需要支付这三台 ECS 整体的费用。而在 Serverless 模式下,用户是按实际使用的资源付费的,例如一个请求实际使用了一台 1core2g 规格资源 100ms 的时间,那么用户就只需要为该规格的单价乘以时间(即 100ms )付费。类似的,用户如果用的是 Serverless 数据库,那么就只需要为 query 实际消耗的资源,以及数据存储的资源付费。

4. 更少的代码,更快的交付速度

基于 Serverless 架构的代码通常会重度使用后端的服务,将数据、状态管理等内容从代码中分离出去;此外,更彻底的 FaaS 架构则把代码的 Runtime 也交给了平台管理。这就意味着,同样的应用,Serverless 模式下的代码相比 Serverful 模式会少很多,因此不论是从分发还是启动,都会更快。Serverless 平台也通常能够提供非常成熟的代码构建发布、版本切换等特性,提升交付速度。

作者简介

许晓斌,阿里云高级技术专家。目前负责阿里集团 Serverless 研发运维平台建设,在这之前负责 AliExpress 微服务架构、Spring Boot 框架、研发效率提升工作。《 Maven 实战》作者,曾经是 Maven 中央仓库的维护者。

]]>

作者 | 西流 阿里云技术专家

前言

当您第一次接触 Serverless 的时候,有一个不那么明显的新使用方式:与传统的基于服务器的方法相比,Serverless 服务平台可以使您的应用快速水平扩展,并行处理的工作更加有效。这主要是因为 Serverless 可以不必为闲置的资源付费,不用担心预留的资源不够。而在传统的使用范式中,用户必须预留成百上千的服务器来做一些高度并行化但执行时长较短的任务,而且必须为每一台服务器买单,即使有的服务器已经不再工作了。

以阿里云 Serverless 产品——函数计算为例,便可以完美解决您上述所有顾虑:

- 如果您的任务本身计算量不是很大,但是有大量的并发任务请求需要并行处理, 比如多媒体文件处理、文档转换等;

- 一个任务本身计算量很大,要求单个任务很快处理完,并且还能支持并行处理多个任务。

在这种场景下,用户唯一关注的就是:您的任务是可以分治拆解并且子任务是可以并行处理的,一个需要一个小时才能处理完的长任务,可以分解成 360 个独立的 10 秒长的子任务并行处理,这样,以前您要花一个小时才能处理完的任务,现在只需要 10 秒就可以搞定。由于采用的是按量计费的模型,完成的计算量和成本是大致相当的,而传统模型则因为预留资源肯定会存在浪费,浪费的费用也是需要您去承担的。

接下来,将详细阐述 Serverless 在大规模数据处理上的实践。

极致弹性扩缩容应对计算波动

在介绍相关的大规模数据处理示例之前, 这里先简单介绍一下函数计算。

1. 函数计算简介

- 开发者使用编程语言编写应用和服务,函数计算支持的开发语言请参见开发语言列表;

- 开发者上传应用到函数计算;

- 触发函数执行:触发方式包括 OSS 、API 网关、日志服务、表格存储以及函数计算 API 、SDK 等;

- 动态扩容以响应请求:函数计算可以根据用户请求量自动扩容,该过程对您和您的用户均透明无感知;

- 根据函数的实际执行时间按量计费:函数执行结束后,可以通过账单来查看执行费用,收费粒度精确到 100 毫秒。

详情:函数计算官网

至此,您大约可以简单理解到函数计算是怎么运作的,接下来以大量视频并行转码的案例来阐述:假设一家在家教育或娱乐相关的企业,老师授课视频或者新的片源一般是集中式产生,而您希望这些视频被快速转码处理完以便能让客户快速看到视频回放。比如在当下疫情中,在线教育产生的课程激增,而出课高峰一般是 10 点、12 点、16 点、18 点等明显的峰值段,特定的时间内(比如半个小时)处理完所有新上传的视频是一个通用而且普遍的需求。

2. 弹性高可用的音视频处理系统

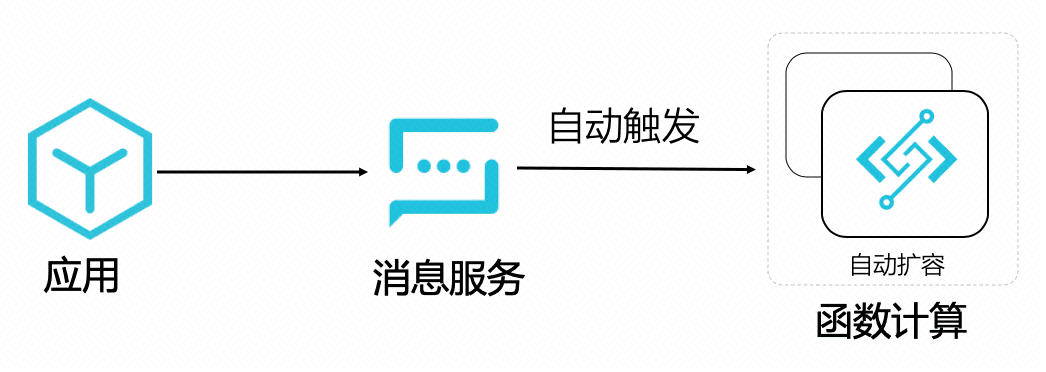

- OSS 触发器

如上图所示,用户上传一个视频到 OSS,OSS 触发器自动触发函数执行,函数计算自动扩容,执行环境内的函数逻辑调用 FFmpeg 进行视频转码,并且将转码后的视频保存回 OSS 。

- 消息触发器

如上图所示,应用只需要发一个消息,自动触发函数执行音视频处理的任务即可,函数计算自动扩容,执行环境内的函数逻辑调用 FFmpeg 进行视频转码, 并且将转码后的视频保存回 OSS 。

- 直接手动调用 SDK 执行音视频处理任务

以 python 为例,大致如下:

python # -*- coding: utf-8 -*- import fc2 import json client = fc2.Client(endpoint="http://123456.cn-hangzhou.fc.aliyuncs.com",accessKeyID="xxxxxxxx",accessKeySecret="yyyyyy") # 可选择同步 /异步调用 resp = client.invoke_function("FcOssFFmpeg", "transcode", payload=json.dumps( { "bucket_name" : "test-bucket", "object_key" : "video/inputs/a.flv", "output_dir" : "video/output/a_out.mp4" })).data print(resp) 从上面我们也可以看出,触发函数执行的方式也很多,同时简单配置下 SLS 日志,就可以很快实现一个弹性高可用、按量付费的音视频处理系统,同时能提供免运维、具体业务数据可视化、强大自定义监控报警等超强功能的 dashboard 。

目前已经落地的音视频案例有 UC 、语雀、躺平设计之家、虎扑以及几家在线教育的头部客户等,其中有些客户高峰期间,弹性使用到了万核以上 CPU 计算资源,并行处理的视频达到 1700+,同时提供了极高的性价比。

详情可以参考:

任务分治,并行加速

这种将任务分而治之的思想应用在函数计算上是一件有趣的事情,在这里举一个例子,比如您有一个超大的 20G 的 1080P 高清视频需要转码,即使您使用一台高配机器,需要的时间可能还是要按小时计,如果中途出问题中断转码,您只能重新开始再重复一遍转码的过程,如果您使用分治的思想+函数计算,转码的过程衍变为 分片-> 并行转码分片-> 合并分片,这样就可以解决您上述的两个痛点:

- 分片和合成分片是内存级别的拷贝,需要的计算量极小,真正消耗计算量的转码,拆分成了很多子任务并行处理,在这个模型中,分片转码的最大时间基本等同于整个大视频的转码时间;

- 即使中途某个分片转码出现异常,只需要重试这个分片的转码即可,不需要整个大任务推倒重来。

通过将大任务合理的分解,配合使用函数计算,编写一点 code,就可以快速完成一个弹性高可用、并行加速、按量付费的大型数据处理系统。

在介绍这个方案之前,我们先简单介绍一下 Serverless 工作流,Serverless 工作流可以很好地将函数和其他云服务和自建服务有组织地编排起来。

1. Serverless 工作流简介

Serverless 工作流( Serverless Workflow )是一个用来协调多个分布式任务执行的全托管云服务。在 Serverless 工作流中,您可以用顺序、分支、并行等方式来编排分布式任务,Serverless 工作流会按照设定好的步骤可靠地协调任务执行,跟踪每个任务的状态转换,并在必要时执行用户定义的重试逻辑,以确保工作流顺利完成。Serverless 工作流简化了开发和运行业务流程所需要的任务协调、状态管理以及错误处理等繁琐工作,让您聚焦业务逻辑开发。

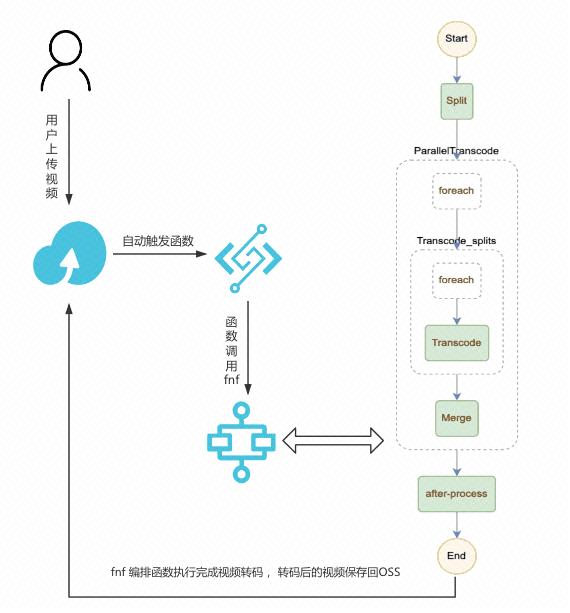

接下来以一个大视频快速转码的案例来阐述 Serverless 工作编排函数,实现大计算任务的分解,并行处理子任务,最终达到快速完成单个大任务的目的。

2. 大视频的快速多目标格式转码

如下图所示,假设用户上传一个 mov 格式的视频到 OSS,OSS 触发器自动触发函数执行,函数调用 FnF 执行,FnF 同时进行 1 种或者多种格式的转码(由 template.yml 中的 DST_FORMATS 参数控制),假设配置的是同时进行 mp4 和 flv 格式的转码。

-

一个视频文件可以同时被转码成各种格式以及其他各种自定义处理,比如增加水印处理或者在 after-process 更新信息到数据库等;

-

当有多个文件同时上传到 OSS,函数计算会自动伸缩,并行处理多个文件,同时每次文件转码成多种格式也是并行;

-

结合 NAS + 视频切片,可以解决超大视频的转码,对于每一个视频,先进行切片处理,然后并行转码切片,最后合成,通过设置合理的切片时间,可以大大加快较大视频的转码速度;

-

fnf 可以跟踪每一步执行情况,并且可以自定义每一个步骤的重试,提高任务系统的鲁棒性,如:retry-example

详情可以参考:fc-fnf-video-processing

在任务分治,并行加速具体的案例中,上面分享的是 CPU 密集型任务分解,但也可以进行 IO 密集型任务分解,比如这个需求:上海的 region 的 OSS bucket 中的一个 20G 大文件,秒级转存回杭州的 OSS Bucket 中。这里也可以采用分治的思路,Master 函数在接到转存任务之后,将超大文件进行分片的 range 分配给每个 Worker 子函数,Worker 子函数并行转存属于自己那部分的分片,Master 函数待所有子 Worker 运行完毕之后,提交合并分片请求,完成整个转存任务。

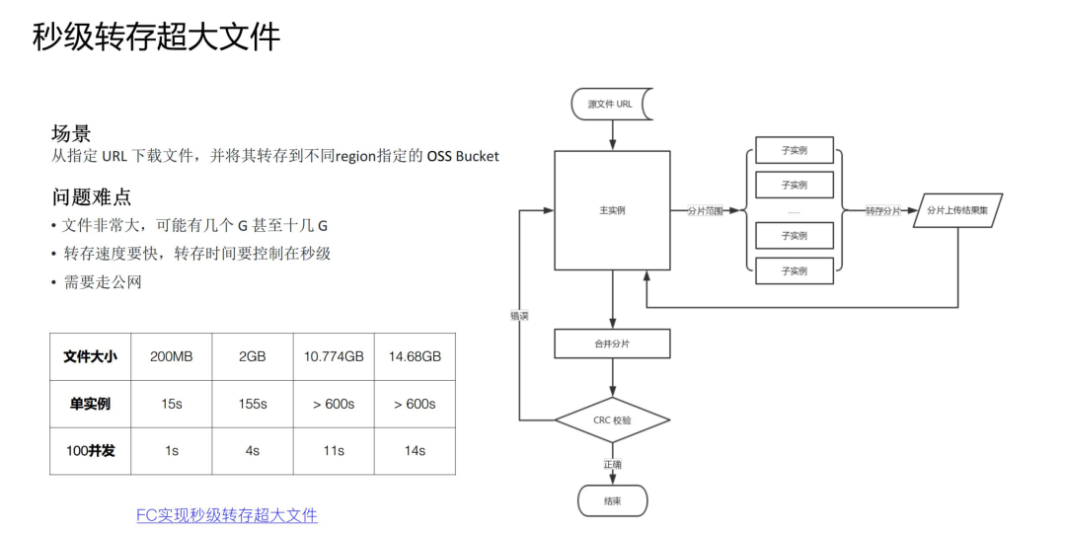

详情可以参考:利用函数计算多实例并发实现秒级转存超大文件

总结

本文探讨了 Serverless 服务平台可以使您的应用快速水平扩展,并行处理的工作更加有效,并给出了具体的实践案例,无论在 CPU 密集型还是 IO 密集型场景,函数计算 + Serverless 都能完美解决您以下顾虑:

- 不必为闲置的资源付费

- 不用担心计算资源预留不够

- 大计算量的任务需要快速处理完毕

- 更好的任务流程跟踪

- 完善的监控报警、免运维、业务数据可视化等

- ....

本文中对于 Serverless 音视频处理只是一个示例,它展示的是函数计算配合 Serverless 工作流在离线计算场景中的能力和独一无二的优势。我们可以用发散的方式去拓展 Serverless 在大规模数据处理实践的边界,比如 AI 、基因计算、科学仿真等。希望本篇文章能吸引您,开启您的 Serverless 奇妙之旅。

]]>

作者 | Hongqi 阿里云高级技术专家

究竟什么是 Serverless 架构?

什么是 Serverless 架构?按照 CNCF 对 Serverless 计算的定义,Serverless 架构应该是采用 FaaS (函数即服务)和 BaaS (后端服务)服务来解决问题的一种设计。这个定义让我们对 Serverless 的理解稍显清晰,同时可能也造成了一些困扰和争论。

- 随着需求和技术的发展,业界出现了一些 FaaS 以外的其它形态的 Serverless 计算服务,比如 Google Cloud Run,阿里云推出的面向应用的 Serverless 应用引擎服务以及 Serverless K8s,这些服务也提供了弹性伸缩能力和按使用计费的收费模式,具备 Serverless 服务的形态,可以说进一步扩大了 Serverless 计算的阵营;

- 为了消除冷启动影响,FaaS 类服务如阿里云的函数计算和 AWS 的 Lambda 相继推出了预留功能,变得不那么“按使用付费”了;

- 一些基于服务器( Serverful )的后端服务也推出了 Serverless 形态产品,比如 AWS Serverless Aurora,阿里云 Serverless HBase 服务。

这样看来,Serverless 的界线是有些模糊的,诸多云服务都向着 Serverless 方向演进。一个模糊的东西如何指导我们解决业务问题呢? Serverless 有一个根本的理念是一直没有改变的,即让用户最大化地专注业务逻辑,其它的特征如不关心服务器、自动弹性、按使用计费等,都是为了实现这个理念而服务。

著名的 Serverless 实践者 Ben Kehoe 这样描述 Serverless 原生心智,当我们在业务中考虑做什么时可以体会一下这种心智:

- 我的业务是什么?

- 做这件事情能不能让我的业务出类拔萃?

- 如果不能,我为什么要做这件事情而不是让别人来解决这个问题?

- 在解决业务问题之前没有必要解决技术问题。

在实践 Serverless 架构时,最重要的心智不是选择哪些流行服务和技术,攻克哪些技术难题,而是时刻将专注业务逻辑铭记在心,这样更容易让我们选择合适的技术和服务,明确如何设计应用架构。人的精力是有限的,组织的资源是有限的,Serverless 的理念可以让我们更好地用有限的资源解决真正需要解决的问题,正是因为我们少做了一些事情,转而让别人做这些事情,我们才可以在业务上做的更多。

接下来我们介绍一些常见的场景,并探讨如何使用 Serverless 架构支持这些场景。我们主要会采用计算、存储和消息通信等技术来设计架构,从可运维性、安全性、可靠性、可扩展性、成本几个角度来衡量架构的优劣。为了让这种讨论不过于抽象,我们会用一些具体的服务作为参考,但是这些架构的思想是通用的,可以用其它类似产品实现。

场景 1: 静态 Web 站点

假如我们要做一个信息展示的网站,需求很简单,就像早年的中国黄页那样,信息更新很少,大概有以下几种主要选择:

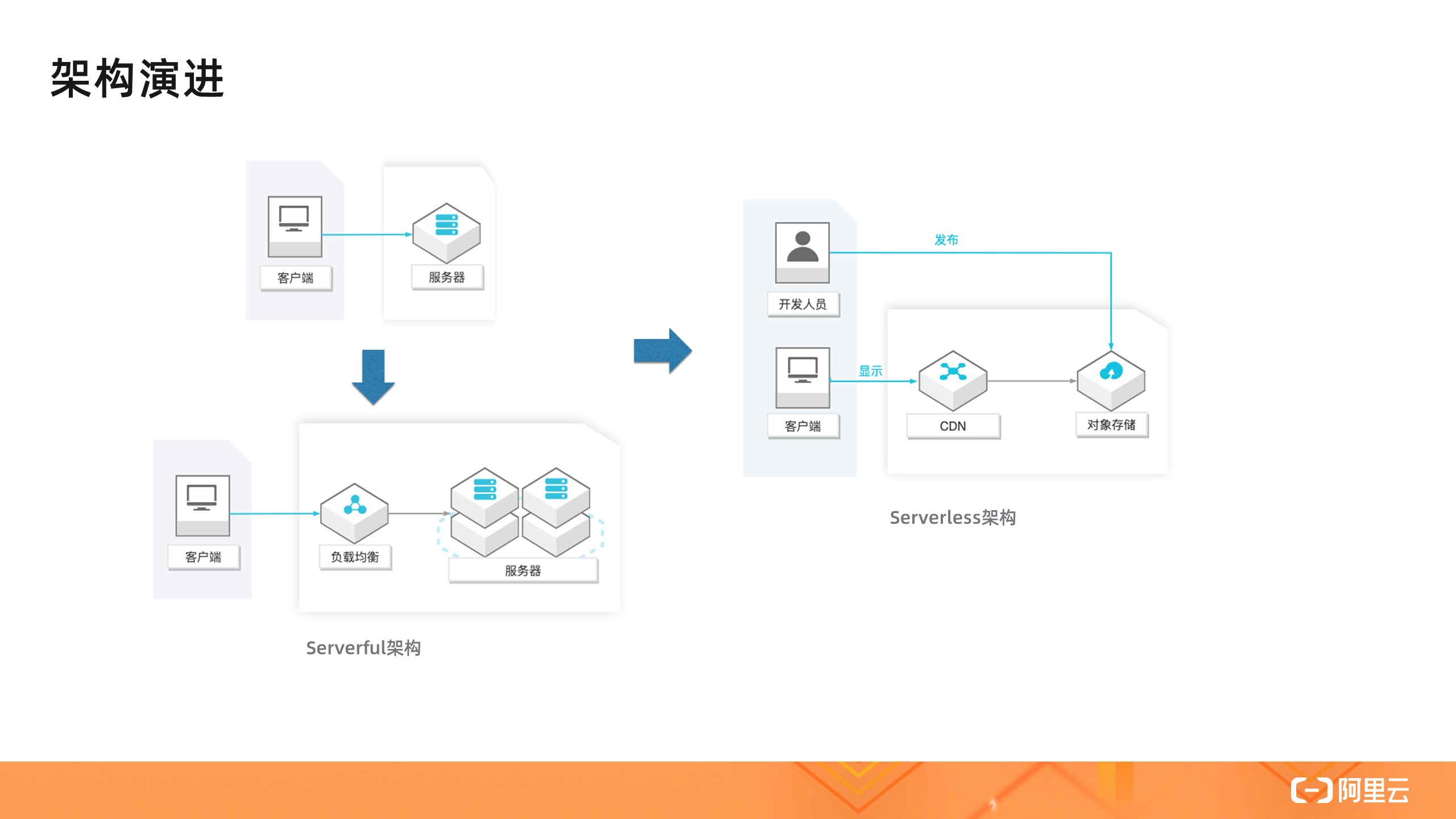

- 买台服务器放在 IDC 机房里托管,运行站点;

- 去云厂商上买台云服务器运行站点,为了解决高可用的问题又买了负载均衡服务和多个服务器;

- 采用静态站点方式,直接由对象存储服务(如 OSS )支持,并使用 CDN 回源 OSS 。

这三种方式由云下到云上,由管理服务器到无需管理服务器,即 Serverless 。这一系列的转变给使用者带来了什么变化呢?前两种方案需要预算,需要扩展,需要实现高可用,需要自行监控等,这些都不是马老师当年想要的,他只想去展示信息,让世界了解中国,这是他的业务逻辑。Serverless 正是这样一种理念,最大化地让人去专注业务逻辑。第三种方式就是采用了 Serverless 架构去构建一个静态站点,它有其它方案无法比拟的优势,比如:

- 可运维性:无需管理服务器,比如操作系统的安全补丁升级、故障升级、高可用性,这些云服务( OSS,CDN )都帮着做了;

- 可扩展性:无需对资源做预估和考虑未来的扩展,因为 OSS 本身是弹性的,使用 CDN 使得系统延迟更小、费用更低、可用性更高;

- 成本:按实际使用的资源付费,包括存储费用和请求费用,没有请求时不收取请求费用;

- 安全性:这样一个系统甚至看不到服务器,不需要通过 SSH 登录,DDoS 攻击也交给云服务来解决。

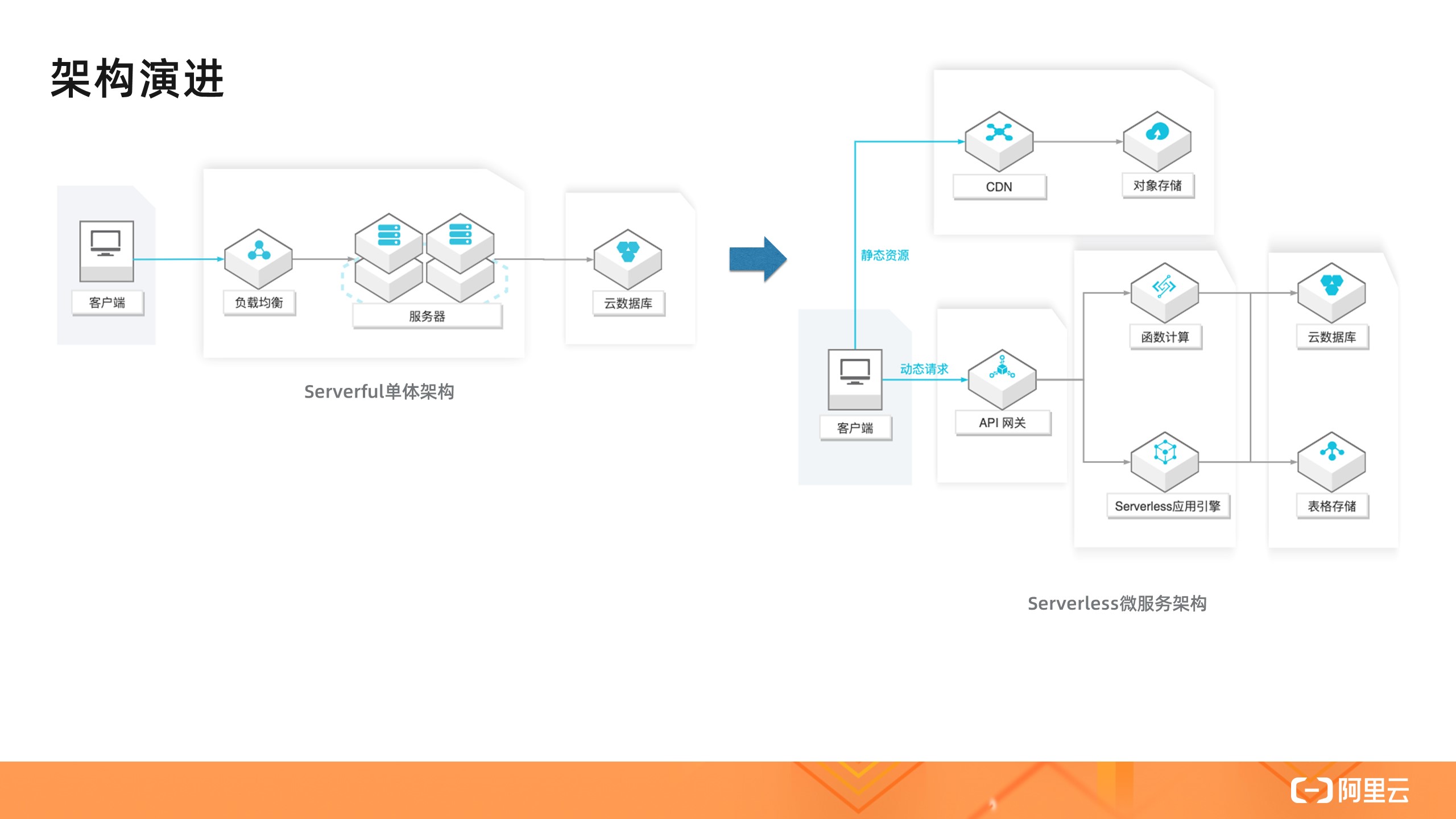

场景 2: 单体和微服务应用

静态页面和站点适合用于内容少、更新频率低的场景,反之,就需要动态站点了。比如淘宝的商品页面,采用静态页面方式管理商品信息是不现实的。如何根据用户请求动态地返回结果呢?我们来看两种常见的解决方案:

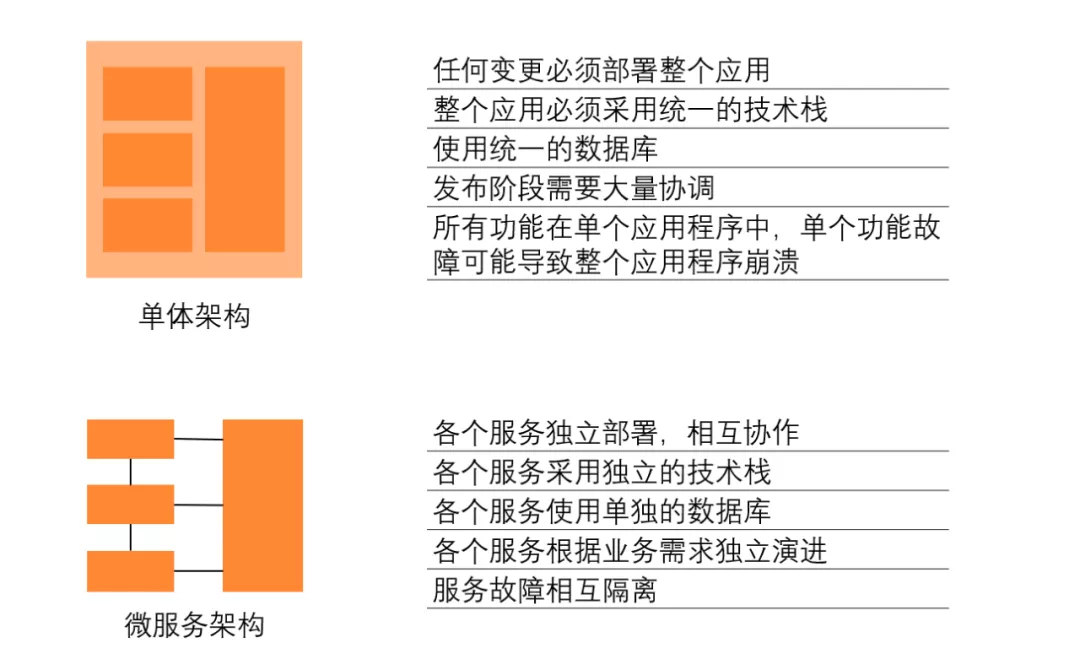

- Web 单体应用:所有的应用逻辑都在一个应用中完成,结合数据库,这种分层架构可以快速实现一些复杂度较低的应用;

- 微服务应用:随着业务发展,功能多了,访问量高了,团队大了,这时候一般就需要将单体应用中的逻辑拆分成多个执行单元,比如商品页面上的评论信息、售卖信息、配送信息等,都可以对应一个单独的微服务。这种架构的好处是每个单元是高度自治的,易于开发(比如使用不同技术)、部署和扩展。但是这种架构也引入了分布式系统的一些问题,如服务间通信的负载均衡、失败处理等。

处在不同阶段不同规模的组织可以选择适合自身的方式,来解决它面临的首要业务问题,淘宝最初被人们接受一定不是因为它使用了哪种技术架构。但是无论选择哪种架构,上面提到的 Serverless 原生心智都有助于我们专注业务。比如:

- 是否需要自己购置服务器安装数据库,实现高可用、管理备份、升级版本等,还是可以把这些事情交给托管的服务如 RDS ;是否可以使用表格存储、Serverless HBase 等 Serverless 数据库服务,实现按使用的弹性扩容缩容和付费;

- 单体应用是需要自己购置服务器运行,还是可以交给托管服务,如函数计算和 Serverless 应用引擎;

- 是否可以通过函数来实现轻量级微服务,依赖函数计算提供的负载均衡、自动伸缩、按需付费、日志采集、系统监控等能力;

- 基于 Spring Cloud 、Dubbo 、HSF 等实现的微服务应用是否需要自己购置服务器部署应用,管理服务发现,负载均衡,弹性伸缩,熔断,系统监控等,还是可以将这些工作交给诸如 Serverless 应用引擎服务。

上图右侧的架构引入了 API 网关、函数计算或者 Serverless 应用引擎来实现计算层,将大量的工作交给了云服务完成,让用户最大程度上专注实现业务逻辑。其中系统内部多个微服务的交互如下图所示,通过提供一个商品聚合服务,将内部的多个微服务统一呈现给外部。这里的微服务可以通过 SAE 或者函数实现。

这样的架构还可以继续扩展,比如如何支持不同客户端的访问,如上图右侧所示。现实中这种需求是常见的,不同的客户端需要的信息可能是不同的,手机可以根据位置信息做相关推荐。如何让手机客户端和不同浏览器都能受益于 Serverless 架构呢?这又牵扯出了另一个词——Backend for fronted ( BFF ),即为前端定做的后端,这受到了前端开发工程师的推崇,Serverless 技术让这个架构广泛流行,因为前端工程师可以从业务角度出发直接编写 BFF,而无需管理服务器相关的令前端工程师更加头疼的事情。更多实践可以参见:基于函数计算的 BFF 架构。

场景 3: 事件触发

前面提到的动态页面生成是同步请求完成的,还有一类常见场景,其中请求处理通常需要较长时间或者较多资源,比如用户评论中的图片和视频内容管理,涉及到如何上传图片和处理图片(缩略图、水印、审核等)及视频,以适应不同客户端的播放需求。

如何对上传多媒体文件实时处理呢?这个场景的技术架构大体经历了以下演变:

- 基于服务器的单体架构:多媒体文件被上传到服务器,由服务器处理,对多媒体的显示请求也由服务器完成;

- 基于服务器的微服务架构:多媒体文件被上传到服务器,服务器处理转存到 OSS,然后将文件地址加入消息队列,由另一组服务器处理文件,将处理结果保存到 OSS,对多媒体的显示请求由 OSS 和 CDN 完成;

- Serverless 架构:多媒体直接上传到 OSS,由 OSS 的事件触发能力直接触发函数,函数处理结果保存到 OSS,对多媒体的显示请求由 OSS 和 CDN 完成。

基于服务器的单体架构面临以下问题:

- 如何处理海量文件?单台服务器空间有限,购买更多的服务器;

- 如何扩展 Web 应用服务器? Web 应用服务器是否适合 CPU 密集型任务?

- 如何解决上传请求的高可用?

- 如果解决显示请求的高可用?

- 如何应对请求负载的波峰波谷?

基于服务器的微服务架构很好地解决了上述的大部分问题,但是仍然面临一些问题:

- 管理应用服务器的高可用性和弹性;

- 管理文件处理服务器的弹性;

- 管理消息队列的弹性。

而第三种 Serverless 架构很好地解决了上述所有问题。开发人员原来需要做的负载均衡、服务器的高可用和弹性伸缩、消息队列都转移到了服务内部。我们可以看到随着架构的演进,开发人员做的事情越来越少,系统更加成熟,业务上更加聚焦,大大提升了交付速度。

这里的 Serverless 架构主要体现的价值是:

- 事件触发能力:函数计算服务与事件源( OSS )的原生集成让使用者无需管理队列资源,队列自动扩展,实时处理上传的多媒体文件;

- 高弹性和按需付费:图片和视频(不同大小的视频)需要的计算资源规格是不同的,流量的波峰波谷对资源的需求是不同的,现在这种弹性由服务提供,按照用户的真实使用去扩容缩容,让用户 100% 地利用资源,无需为闲置资源付费。

事件触发能力是 FaaS 服务的一个重要特性,这种 Pub-Sub 事件驱动模式不是一个新的概念,但是在 Serverless 流行之前,事件的生产者、消费者以及中间的连接枢纽都是用户负责的,就像前面架构演进中的第二个架构。

Serverless 让生产者发送事件,维护连接枢纽都从用户职责中省略了,而只需关注消费者的逻辑,这就是 Serverless 的价值所在。

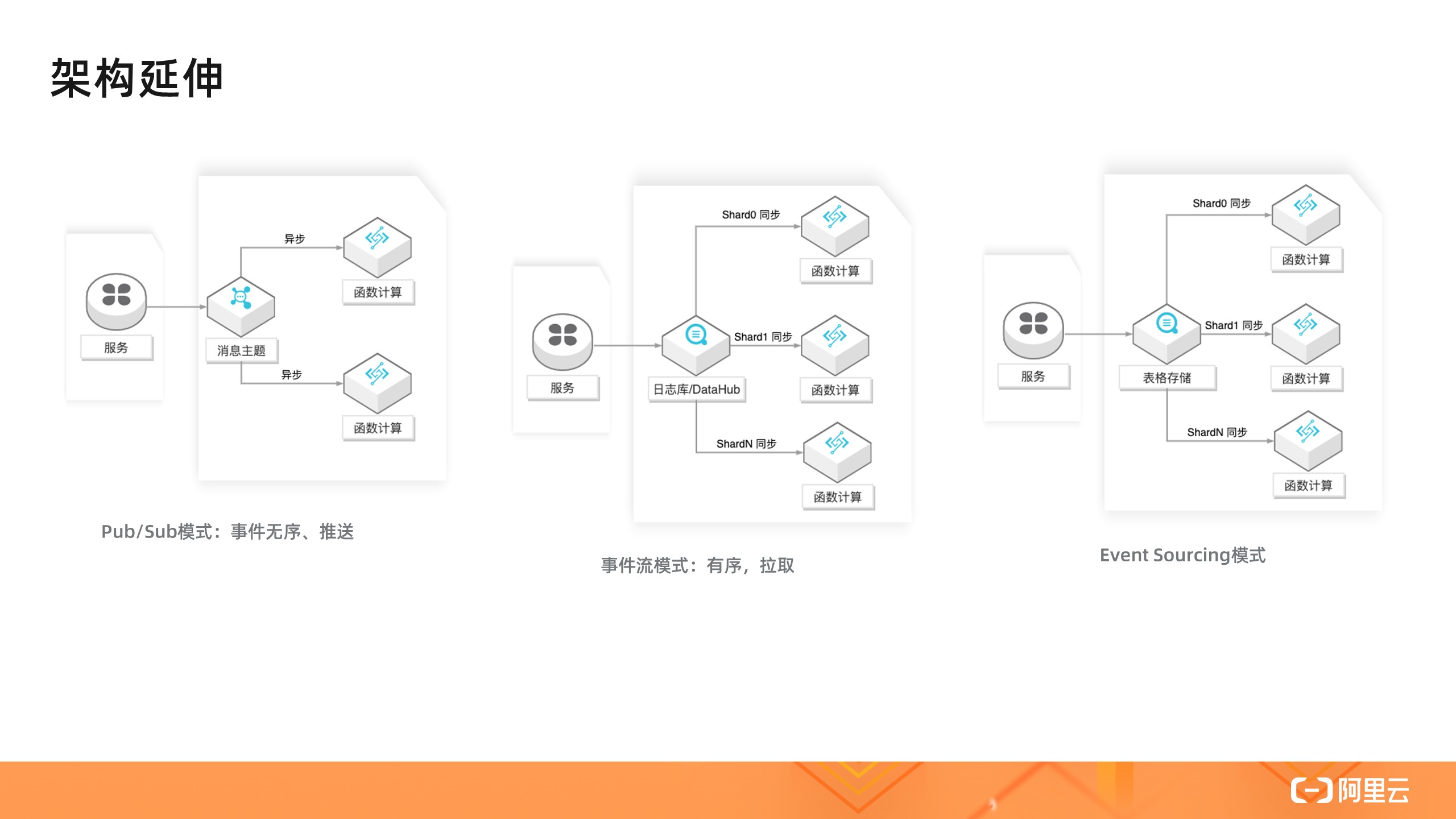

函数计算服务还集成其它云服务事件源,让你更方便地在业务中使用一些常见的模式,如 Pub/Sub 、事件流模式、Event Sourcing 模式。关于更多的函数组合模式可以参见:函数组合的 N 种方式。

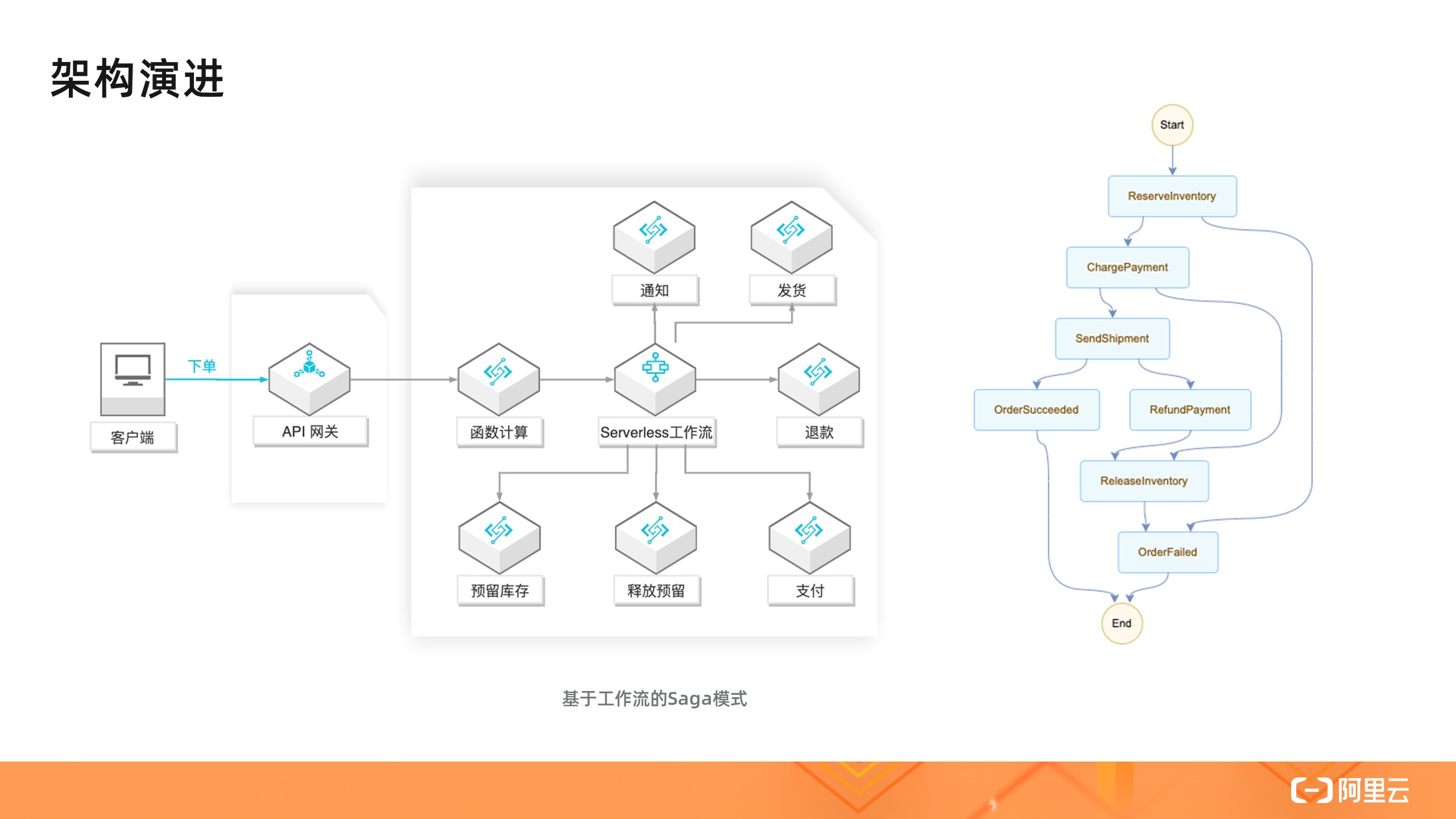

场景 4: 服务编排

前面的商品页面虽然复杂,但是所有的操作都是读操作,聚合服务 API 是无状态、同步的。我们来看一下电商中的一个核心场景——订单流程。

这个场景涉及到多个分布式写的问题,这是引入微服务架构导致的最麻烦的一个问题。单体应用在一定程度上可以比较容易地处理这个流程,因为使用了一个数据库,可以通过数据库事务保持数据一致性。但是现实中可能不得不去跟一些外部服务打交道,需要一定的机制保证流程的前进和回退顺利完成,解决这个问题的一个经典模式是 Saga 模式,而实现这种模式有两种不同架构:

一种做法是采用事件驱动模式,驱动流程完成。在这个架构里,有一个消息总线,感兴趣的服务如库存服务监听事件,监听者可以使用服务器或者函数。借助于函数计算和消息主题的集成,这个架构也可以完全不使用服务器。

这个架构模块是松耦合的,职责清晰。不足之处是随着流程变得更长更加复杂,这个系统变得难以维护。比如很难直观地了解业务逻辑,执行时的状态也不宜跟踪,可运维性比较差。

另外一种架构是基于工作流的 Saga 模式。在这个架构里,各个服务之间是独立的,也不通过事件传递信息,而是有一个集中的协调者服务来调度单个业务服务,业务逻辑和状态由集中协调者维护。而实现这个集中的协调者通常面临以下问题:

- 编写大量代码来实现编排逻辑、状态维护和错误重试等功能,而这些实现又很难被其它应用重用;

- 维护运行编排应用的基础设施,以确保编排应用的高可用性和可伸缩性;

- 考虑状态持久性,以支持多步骤长时间运行流程并确保流程的事务性。

依赖于云服务,比如阿里云的 Serverless 工作流服务,这些事情都可以交给平台来做,用户又回到了只需关注业务逻辑的状态。

下图右侧是流程定义,我们可以看到这实现了前面基于事件的 Saga 模式的效果,并且流程大大简化,提升了可观测性。

场景 5: 数据流水线

随着业务的进一步发展,数据变得越来越多,这时候就可以挖掘数据的价值。比如,分析用户对网站的使用行为并做相应的推荐。一个数据流水线包括数据采集、处理、分析等多个环节。这样的服务如果从头搭建虽然是可行的,但是也是复杂的,我们这里讨论的业务是电商,而不是去提供一个数据流水线服务。有了这样一个目标,我们做选择时就会变得简单明确。

- 日志服务( SLS )提供了数据采集、分析和投递功能;

- 函数计算( FC )可以对日志服务的数据进行实时处理,将结果写入其它服务,如日志服务、OSS ;

- Serverless 工作流服务可以定时批量处理数据,通过函数定义灵活的数据处理逻辑,构建 ETL 作业;

- 数据湖分析( DLA )提供了 Serverless 化的交互式查询服务,它使用标准 SQL 分析对象存储(OSS)、数据库( PostgreSQL / MySQL 等)、NoSQL ( TableStore 等)等多个数据源的数据。

总结

限于篇幅,我们只讨论了 Serverless 架构在几个场景中的应用,但是在实践中我们可以看出一种共性,即如何将业务逻辑中与业务不相关的工作剥离出去,交给平台和服务完成。这种各司其职、分工协作的做法在其它场合并不陌生,但是 Serverless 的思想让这种形态更为明确。Less is more,少的不只是 Server 和围绕 Server 相关的负担,还可以是业务以外的方方面面,多的是专注的业务和产品的核心竞争力。

]]>

作者 | 万佳 嘉宾 | 杨皓然(不瞋)

导读:云的下一波浪潮是什么?杨皓然称“是 Serverless”。作为一名阿里老兵,他早在 2010 年即加入阿里云,曾深度参与阿里云飞天分布式系统研发和产品迭代的全过程。如今,杨皓然是阿里云 Serverless 负责人。Serverless 有哪些典型的应用场景? Serverless 在研发效能上可以发挥怎样的作用? Serverless 在阿里内部有哪些实践?它的发展趋势是什么?带着这些问题,InfoQ 记者近日采访了阿里云 Serverless 负责人杨皓然。

Serverless 走向繁荣

Serverless 首次出现于 2012 年,中文即“无服务器架构”。它的出现将主机管理、操作系统管理、资源分配、扩容,甚至应用逻辑的全部组件都集成为服务,开发者可以更直接地将大部分后台能力作为一个能力接口来使用。将开发过程中的能力使用改为服务使用,通过构建或使用一个微服务或微功能来响应事件。

从理念空谈到实践落地,Serverless 开始走向繁荣。

根据 O'Reilly 2019 年 12 月发布的 Serverless 使用调研报告显示,已有 40% 的受访者所在的组织采用了 Serverless,并且使用 Serverless 技术的行业也十分广泛。尤其值得关注的是,有超过 50% 的受访者在一至三年内采用 Serverless,而 15% 的受访者在三年前就已经开始使用 Serverless 。

在杨皓然看来,“Serverless 的繁荣”是必然的:

-

首先,从用户需求角度看,在数字化转型时代,企业面临巨大的竞争压力和不确定性,“产品 time-to-market 的能力比任何时候都重要”。

-

其次,从技术发展的趋势看,云的产品体系及其生态正在迅速 Serverles 化。云服务商在存储、数据库、中间件、大数据、AI 等领域提供了大量全托管、Serverless 形态的云服务。同时,API 经济也驱使开发者提供了大量 Serverless 形态的 API 后端服务。

杨皓然说,“在这样的背景下,Serverless 计算应运而生,借助云的 Serverless 产品体系的能力,屏蔽基础设施的复杂度,帮助用户以搭积木的方式构建弹性、可靠、低成本的系统或应用。”

Serverless 的优势在于,它将同质化的、负担繁重的基于服务器等基础设施的开发和运维等工作从应用开发中移除,让用户聚焦于业务创新。相比传统的开发模式,Serverless 模式基于大量成熟的云服务能力构建应用,客户的决策点更少,实施复杂度更低。

因此,对企业而言,Serverless 架构有着巨大的应用潜力。杨皓然称,“随着云产品的完善,产品的集成和被集成能力的加强,软件交付流程自动化能力的提高,我们相信在 Serverless 架构下,企业的敏捷性有 10 倍提升的潜力。”

此外,Serverless 还能帮助用户大幅度提升资源利用率,降低成本,并实现更好的可靠性。

不过,他也坦然指出:

Serverless 最大的挑战在于工具链不够成熟,产品限制较多和适用场景不够广泛。但是,这些问题会随着产品能力的提升而不断改善。在垂直领域,比如前端全栈场景,已经出现针对 Serverless 架构优化的应用框架,进一步降低用户的使用门槛,提高研发效率。

Serverless 的典型应用场景

1. 小程序 /Web/Mobile/API 后端服务

在小程序 /Web/Mobile/API 场景中,业务逻辑复杂多变,迭代上线速度要求高,并且这类在线应用资源利用率通常小于 30%,尤其是小程序等长尾应用,资源利用率更是低于 10%。Serverless 计算的免运维、按需付费的特点非常适合构建小程序 /Web/Mobile/API 后端系统,通过预留计算资源 + 实时自动伸缩,开发者能够快速构建延时稳定、能承载高频访问的在线应用。

据杨皓然介绍,在阿里内部,使用 Serverless 构建后端服务是落地最多的场景,包括前端全栈领域的 Serverless For Frontends 、机器学习算法服务、小程序平台实现等等。

2. 执行大规模批处理任务

典型的离线任务批处理任务系统,例如大规模音视频文件转码服务,包含计算资源管理、任务优先级调度、任务编排、任务可靠执行、任务数据可视化等一系列功能。如果从机器或容器层次开始构建,用户通常使用消息队列进行任务信息的持久化和计算资源的分配,使用 K8s 等容器编排系统实现资源的伸缩和容错,自动搭建或集成监控报警系统。

如果任务涉及多个步骤,还需要整合工作流服务实现可靠步骤执行,而通过 Serverless 计算平台,用户只需要专注于实现任务处理逻辑。同时,Serverless 计算的极致弹性能很好地满足突发任务对算力的需求。

3. 基于事件驱动架构的在线应用和离线数据处理

Serverless 计算服务通过事件驱动方式广泛的与云端各种类型服务集成,用户无需管理服务器等基础设施和编写集成多个服务的“胶水代码”,轻松构建松耦合、分布式的事件驱动架构的应用。

以阿里云函数计算为例,通过 API 网关和函数计算的集成,用户可以快速实现 API 后端服务。通过对象存储和函数计算的事件集成,函数能实时响应对象创建、删除等事件,实现以对象存储为中心的大规模数据处理。通过消息中间件和函数计算的事件集成,用户能快速实现海量消息的处理。通过和阿里云 EventBridge 的集成,无论是一方云服务,还是三方的 SaaS 服务,或者是用户自建的系统,所有的事件都可以快速便捷的被函数计算处理。

4. 运维自动化

通过定时触发器,用户能够用函数快速实现定时任务,而无需管理执行任务的底层服务器。通过云监控触发器,用户可以接收 ECS 重启 / 宕机、OSS 对象存储流控等 IaaS 层服务的运维事件,并自动触发函数处理。

Serverless 对研发效能的变革和创新

Serverless 为用户提供了一种新的应用构建方式。基于大量成熟云服务,用户可以像搭积木一样构建弹性高可用的应用。比如,借助对象存储和函数计算的集成,用户能快速实现大规模数据的并行处理,而无需从头构建和运维底层计算和存储平台,从而大大减少了研发人员的心智负担,提高效率。

此外,Serverless 计算很好地支撑了“基础设施即代码”的模式,提供了大量配套工具,让软件交付流水线的每个环节都高度自动化,帮助开发人员能够聚焦更具创新性的工作,提高研发效能。

Serverless 在阿里内部的实践

据杨皓然介绍,阿里目前已经在前端全栈、大规模批处理任务执行、机器学习算法服务、运维自动化等领域广泛采用 Serverless 架构,成本和研发效能收益明显。

前端全栈领域

阿里提出 SFF ( Serverless For Frontends )架构。SFF 可以利用 Serverless 的弹性扩缩容能力,减少研发对基础设施和运维的关注。对前端开发者而言,他们只需写几个函数即可实现后端业务逻辑,推动业务快速上线。

以淘宝为例,淘宝的内容导购频道使用 SFF 架构平稳支撑双十一大促。此前,导购业务面临的问题有两个:

一是导购业务更新迭代频繁,每次更新后都需要前后端同学的共同配合,这就带来很大的沟通成本;二是导购频道承载淘宝业务核心链路流量,每次大促前都要提前预留大量计算资源,带来很大的运维代价。

淘宝使用 SFF 架构后,频道的业务逻辑由函数承接,每个业务对应独立的入口函数,函数调用下层中间件获取数据,通过数据组装与裁剪计算业务数据,并返回给前端。Serverless 弹性免运维的特性让前端工程师有能力独立负责整条业务链路,全程不需要后端工程师参与,降低了前后端的联调成本,消除了运维代价。

据悉,淘宝在使用 SFF 架构后,项目人力节省 50%,研发效能提升 40%。

杨皓然称,“阿里巴巴经济体前端委员会也在积极探索针对 Serverless 优化的新框架、新工具,增强的 Nodejs 运行时等,推动更多业务场景落地。今年,Serverless 无疑将成为前端全栈领域的热点。”

除了前端全栈领域,阿里内部还大量使用 Serverless 架构实现负载有明显波峰波谷的计算密集型应用,包括音视频处理、基于 headless chrome 的前端自动化测试等,“每天的资源用量达到数万核小时规模”。

此外,阿里云数据库自治服务( DAS )要完成几十万数据库实例的指标分析和预测,对资源的弹性和可靠性有极高的要求。它使用函数计算运行在线和离线的机器学习算法应用,能够轻松应对流量洪峰。而开发人员专注于算法的设计、实现和调优,大幅提高产品的迭代速度。

针对 Serverless 的发展,杨皓然认为:Serverless 近年来一直在高速发展,呈现出越来越大的影响力。同时,主流的云服务商也在不断丰富云产品体系,提高更好的开发工具、更高效的应用交付流水线、更好的可观测性和更细腻的产品间集成。

Serverless 的未来发展

在谈到 Serverless 的发展趋势,杨皓然提到了四个方面:

1. Serverless 将无处不在

任何足够复杂的技术方案都将被实现为全托管、Serverless 化的后端服务。对于任何以 API 作为功能透出方式的平台型产品或组织,例如钉钉、微信、滴滴等,Serverless 都将是其平台战略中最重要的部分。

2. Serverless 将和容器生态有更加紧密的融合

容器在应用的可移植性和交付流程敏捷性上实现了颠覆式创新,它是现代应用构建和交付的一次重要变革。当今,全世界的开发人员都习惯将容器作为应用交付和分发的方式。围绕容器,已经有了完整的应用交付工具链。未来,容器镜像也将成为函数计算等更多 Serverless 应用的分发方式,容器庞大的工具生态和 Serverless 免运维、极致弹性结合在一起,为用户带来全新的体验。

3. Serverless 将通过事件驱动的方式连接云及其生态中的一切

无论是用户自己的应用,还是合作伙伴的服务;无论是 on-premise 环境,还是公有云,所有的事件都能以 Serverless 的方式处理。云服务及其生态将更紧密的连接在一起,成为用户构建弹性高可用应用的基石。

4. Serverless 计算将持续提高计算密度,实现最佳的性能功耗比和性能价格比

Serverless 计算平台一方面要求最高的安全性和最小的资源开销,鱼与熊掌必须兼得;另一方面要保持对原有程序执行方式的兼容,比如支持任意二进制文件,这使得适用于特定语言 VM 的方案不可行。因此 AWS Firecracker,Google gVisor 这样新的轻量虚拟化技术应运而生。以 AWS Firecracker 为例,通过对设备模型的裁剪和 kernel 加载流程的优化,实现了百毫秒的启动速度和极小的内存开销。

实现最佳性能功耗比和性能价格比的另一个重要方向是支持异构硬件。长期以来,X86 处理器的性能越来越难以提升。而在 AI 等对算力要求极高的场景,GPU 、FPGA 、TPU ( Tensor Processing Units ) 等架构的处理器的计算效率更具优势。随着异构硬件虚拟化、资源池化、异构资源调度、应用框架支持的成熟,异构硬件的算力也能通过 Serverless 的方式释放,大幅降低用户使用门槛。

]]>

作者 | 孔德慧(夏莞) 阿里云函数计算开发工程师

什么是函数计算

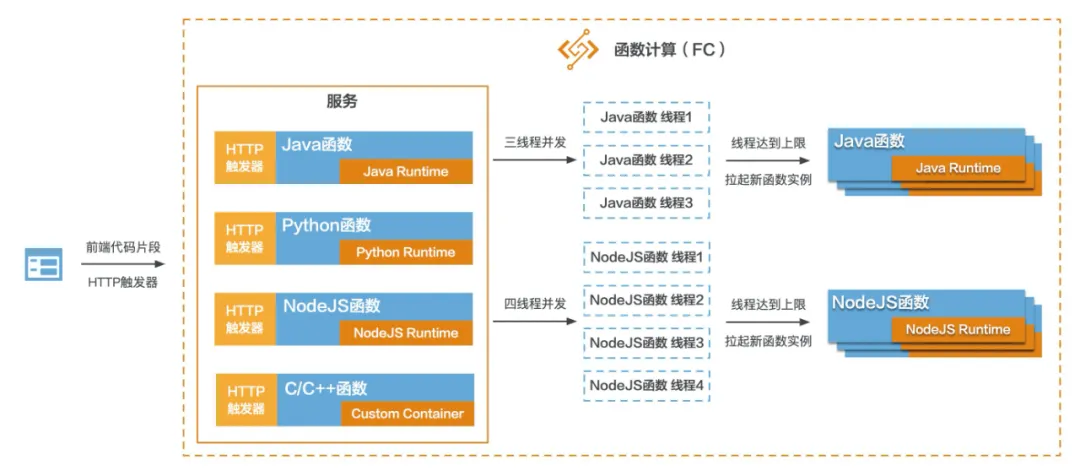

大家都了解,Serverless 并不是没有服务器,而是开发者不再需要关心服务器。下图是一个应用从开发到上线的对比图:

在传统 Serverful 架构下,部署一个应用需要购买服务器,部署操作系统,搭建开发环境,编写代码,构建应用,部署应用,配置负载均衡机制,搭建日志分析与监控系统,应用上线后,继续监控应用的运行情况。而在 Serverless 架构下,开发者只需要关注应用的开发构建和部署,无需关心服务器相关操作与运维,在函数计算架构下,开发者只需要编写业务代码并监控业务运行情况。这将开发者从繁重的运维工作中解放出来,把精力投入到更有意义的业务开发上。

上图展示了函数计算的使用方式。从用户角度,他需要做的只是编码,然后把代码上传到函数计算中。上传代码就意味着应用部署。当有高并发请求涌入时,开发者也无需手动扩容,函数计算会根据请求量毫秒级自动扩容,弹性可靠地运行任务,并内置日志查询、性能监控、报警等功能帮助开发者发现问题并定位问题。

函数计算核心优势

1. 敏捷开发

- 使用函数计算时,用户只需聚焦于业务逻辑的开发,编写最重要的 “核心代码”;

- 不再需要关心服务器购买、负载均衡、自动伸缩等运维操作;

- 极大地降低了服务搭建的复杂性,有效提升开发和迭代的速度。

2. 弹性扩容

- 函数计算根据请求量自动进行弹性扩容,无需任何手动配置;

- 毫秒级调度计算资源,轻松应对业务洪峰。

3. 稳定高可用

- 函数计算分布式集群化部署,支持多可用区;

- 如果某个可用区因自然灾害或电力故障导致瘫痪,函数计算会迅速切换到同区域其他可用区的基础设施运行函数,确保服务高可用。

4. 有竞争力的成本

- 函数计算提供了丰富的计量模式,帮助您在不同场景获得显著成本优势;

- 后付费模型按实际使用计算资源计费,不占用计算资源则不计费,资源利用率高达 100% ;

- 预付费模型根据业务负载估算提前预购计算力,单价更低,组合使用后付费和预付费方式将有效降低成本。

函数计算使用场景

从使用场景来说,主要有三类:

- Web 应用:可以是各种语言写的,这种可以是使用 Serverless 框架新编写的程序,也可以是已有的应用。比如可能是小程序后端,也可能是 Web API 。

- 对计算能力有很强的弹性诉求的应用:比如 AI 推理、音视频处理、图文转换等。

- 事件驱动型的应用:比如通过其他阿里云产品驱动的场景,Web Hook 、定时任务等。

函数计算已经与很多产品进行了打通,比如对象存储、表格存储、定时器、CDN 、日志服务、云监控等十几个产品,可以非常快速地组装出一些业务逻辑。

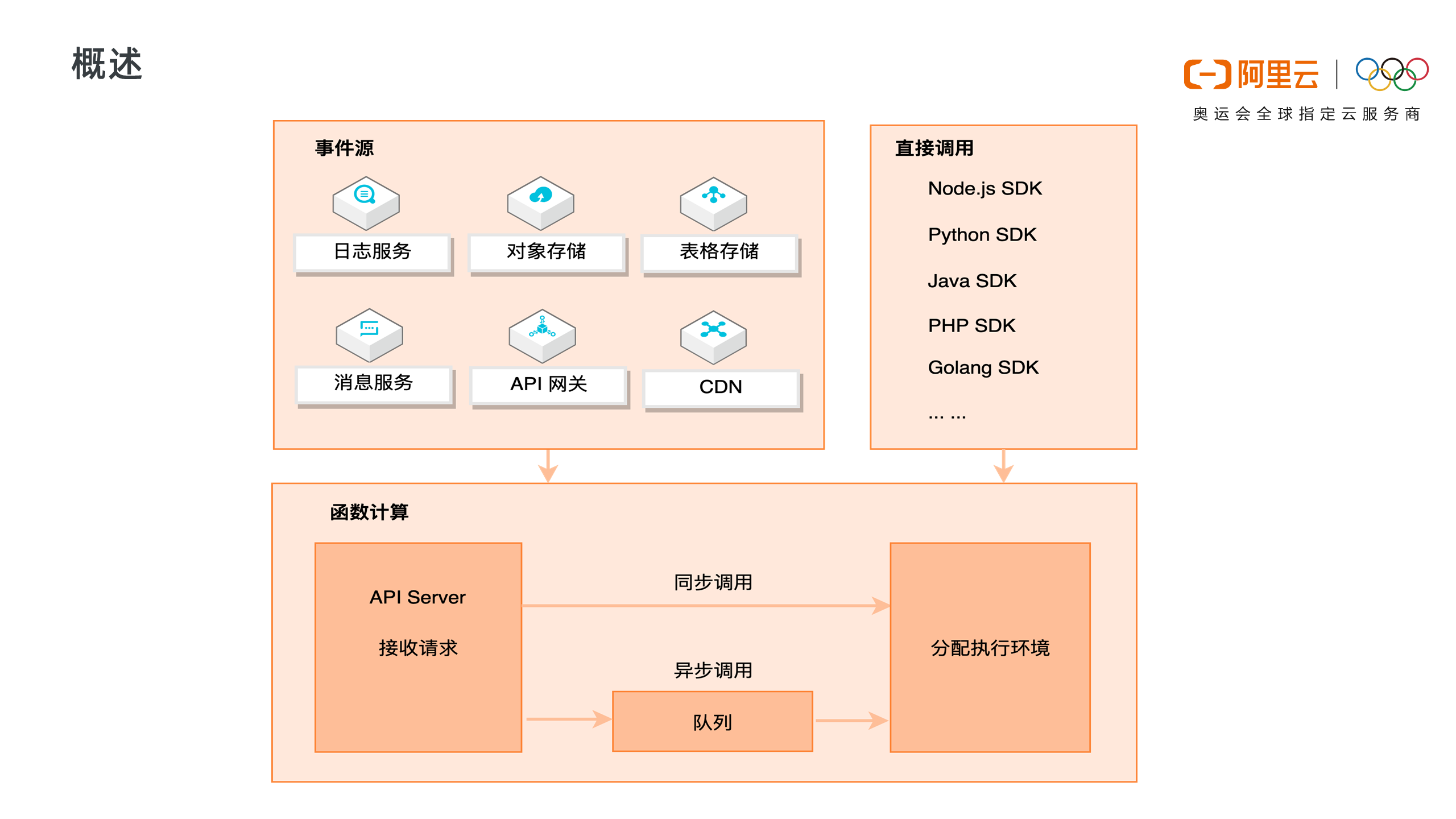

函数计算工作原理

1. 函数计算调用链路

上图展示了函数计算完整的请求和调用链路。函数计算是事件驱动的无服务器应用,事件驱动是说可以通过事件源自动触发函数执行,比如当有对象上传至 OSS 中时,自动触发函数,对新上传的图片进行处理。函数计算支持丰富的事件源类型,包括日志服务、对象存储、表格存储、消息服务、API 网关、CDN 等。

除了事件触发外,也可以直接通过 API/SDK 直接调用函数。调用可以分为同步调用与异步调用,当请求到达函数计算后,函数计算会为请求分配执行环境,如果是异步调用,函数计算会将请求事件存入队列中,等待消费。

2. 函数计算调用方式

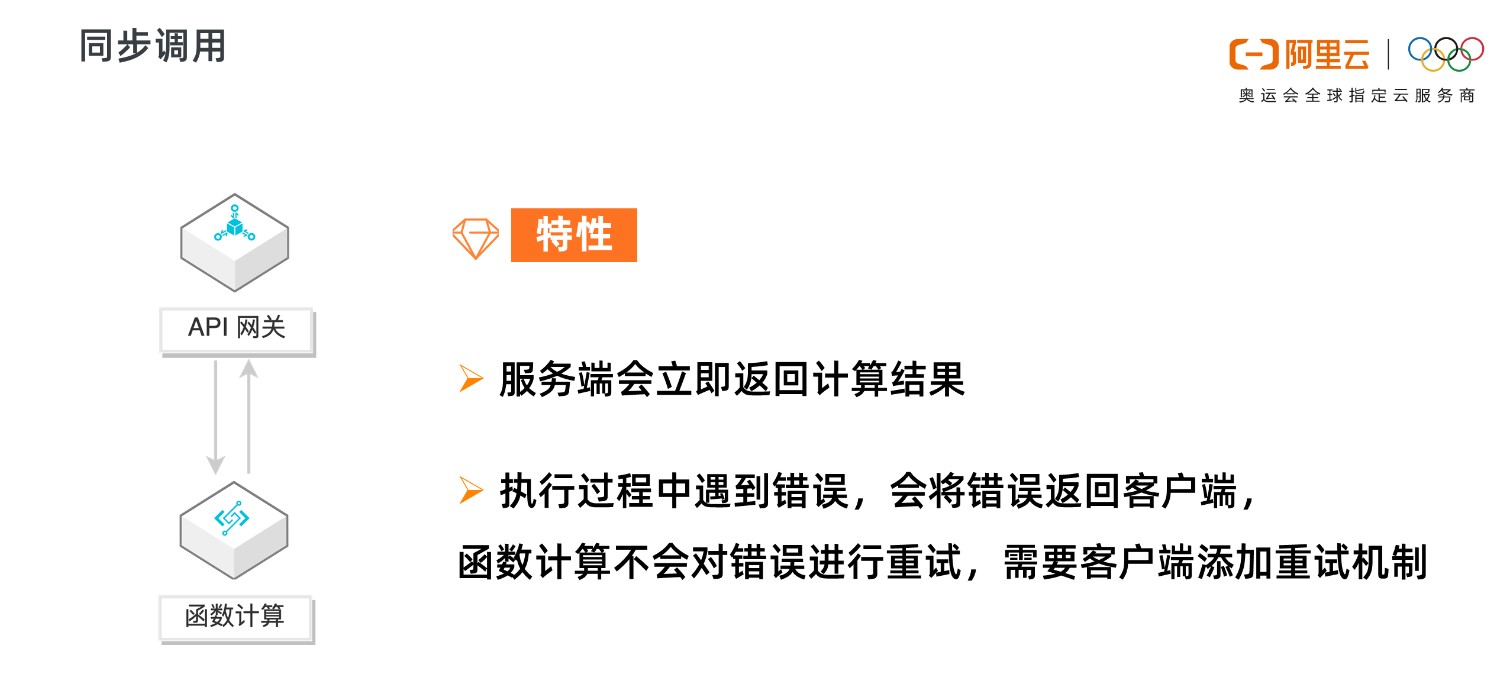

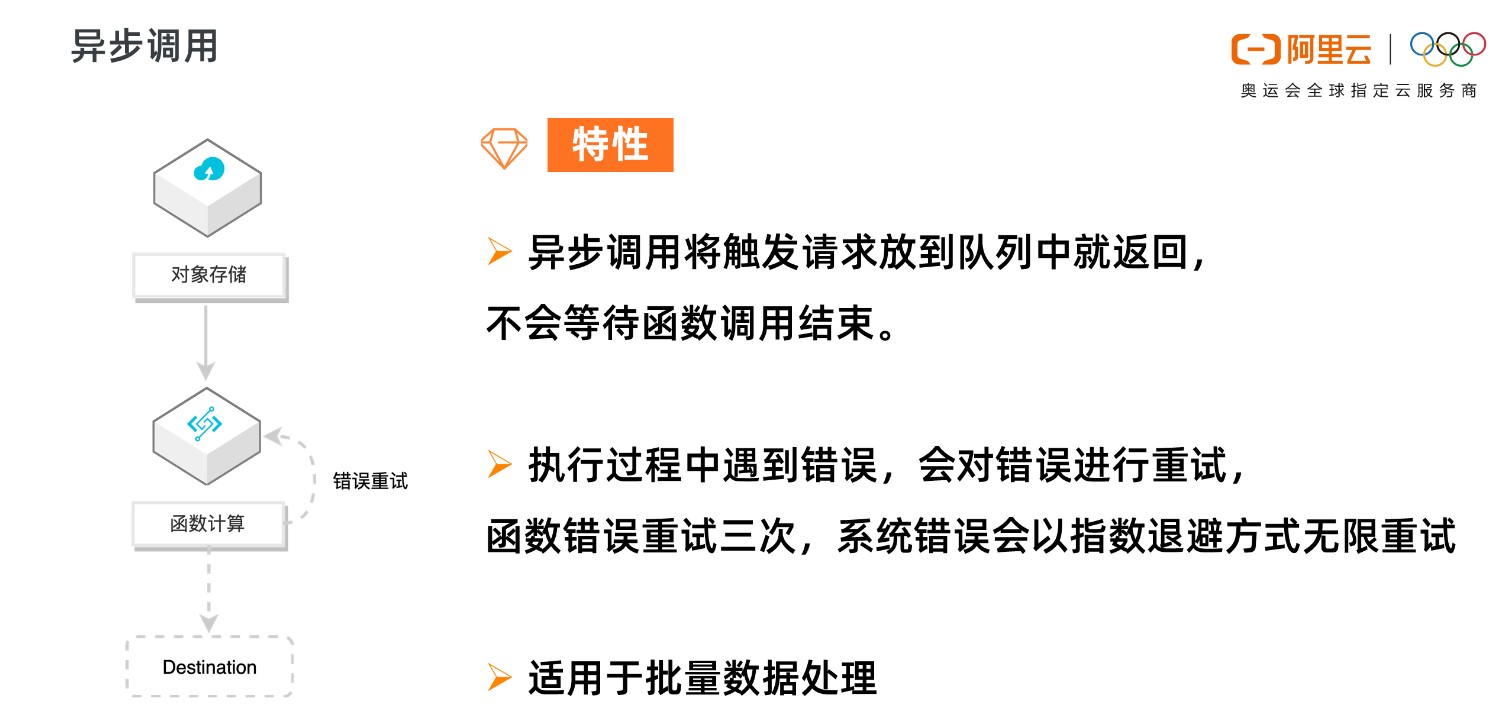

同步调用的特性是,客户端期待服务端立即返回计算结果。请求到达函数计算时,会立即分配执行环境执行函数。

以 API 网关为例,API 网关同步触发函数计算,客户端会一直等待服务端的执行结果,如果执行过程中遇到错误, 函数计算会将错误直接返回,而不会对错误进行重试。这种情况下,需要客户端添加重试机制来做错误处理。

异步调用的特性是,客户端不急于立即知道函数结果,函数计算将请求丢入队列中即可返回成功,而不会等待到函数调用结束。

函数计算会逐渐消费队列中的请求,分配执行环境,执行函数。如果执行过程中遇到错误,函数计算会对错误的请求进行重试,对函数错误重试三次,系统错误会以指数退避方式无限重试,直至成功。

异步调用适用于数据的处理,比如 OSS 触发器触发函数处理音视频,日志触发器触发函数清洗日志,都是对延时不敏感,又需要尽可能保证任务执行成功的场景。如果用户需要了解失败的请求并对请求做自定义处理,可以使用 Destination 功能。

3. 函数计算执行过程

函数计算是 Serverless 的,这不是说无服务器,而是开发者无需关心服务器,函数计算会为开发者分配实例执行函数。

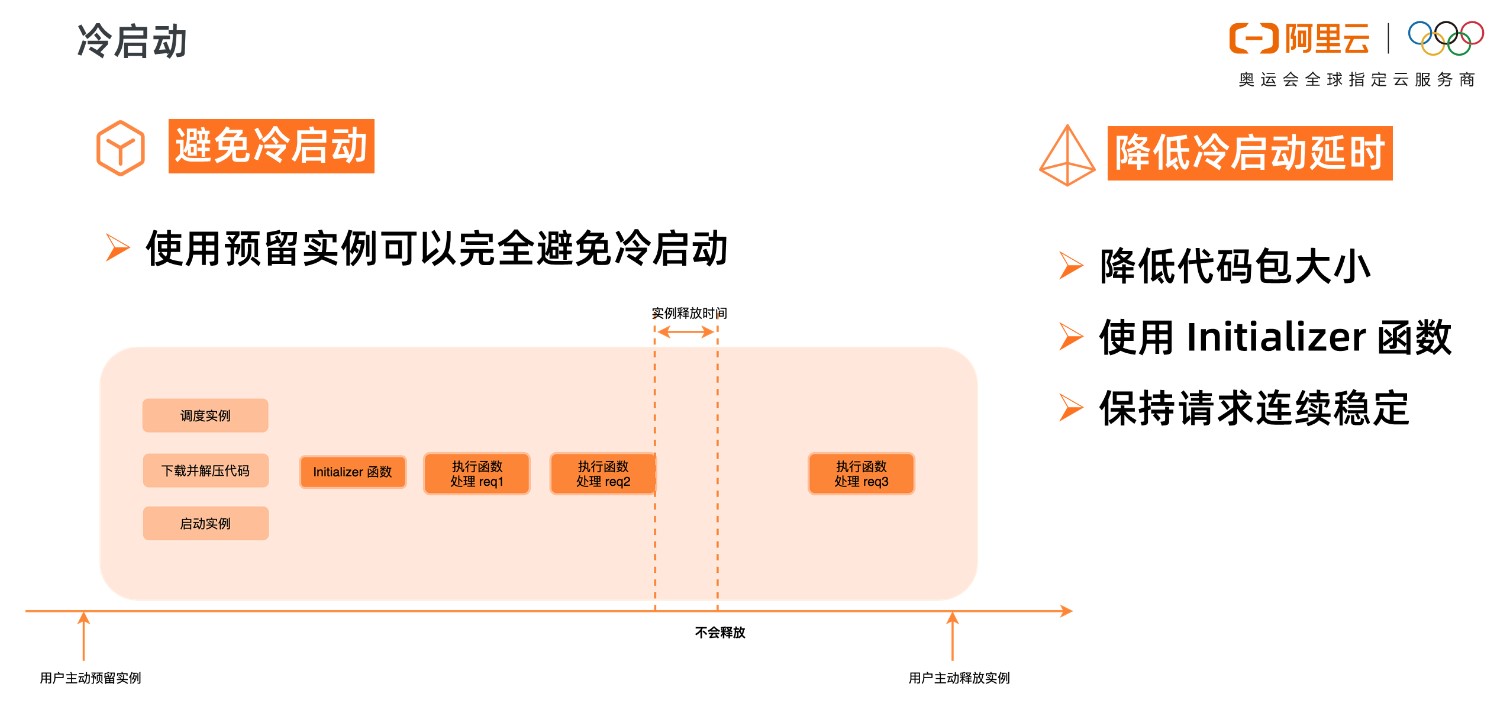

如上图所示,当函数第一次被调用的时候,函数计算需要动态调度实例、下载代码、解压代码、启动实例,得到一个可执行函数的代码环境。然后才开始在系统分配的实例中真正地执行用户的初始化函数,执行函数业务逻辑。这个调度实例启动实例的过程,就是系统的冷启动过程。

函数逻辑执行结束后,不会立即释放掉实例,会等一段时间,如果在这段时间内有新的调用,会复用这个实例,比如上图中的 Request 2,由于执行环境已经分配好了,Request 2 可以直接使用,所以 Request 2 就不会遇到冷启动。

Request 2 执行结束后,等待一段时间,如果这段时间没有新的请求分配到这个实例上,那系统会回收实例,释放执行环境。此实例释放后,新的请求 Request 3 来到函数计算,需要重新调度实例、下载代码、解压代码,启动实例,又会遇到冷启动。

所以,为了减小冷启动带来的影响,要尽可能避免冷启动,降低冷启动带来的延时。

使用预留实例可以完全避免冷启动,预留实例是在用户预留后就分配实例,准备执行环境;请求结束后系统也不会自动回收实例。

预留实例不由系统自动分配与回收,由用户控制实例的生命周期,可以长驻不销毁,这将彻底消除实例冷启动带来的延时毛刺,提供极致性能,也为在线应用迁移至函数计算扫清障碍。

如果业务场景不适合使用预留实例,那就要设法降低冷启动的延时,比如降低代码包大小,可以降低下载代码包、解压代码包的时间。Initializer 函数是实例的初始化函数,Initializer 在同一实例中执行且只执行一次,所以可以将一些耗时的公共逻辑放到 Initializer 中,比如在 NAS 中加载依赖、建立连接等等。另外要尽量保持请求连续稳定,避免突发的流量,由于系统已启动的实例不足以支撑大量的突发流量,就会带来不可避免的冷启动。

]]>

作者 | 不瞋

导读:Serverless 是如何产生的?当前有哪些落地场景? Serverless 的未来又将如何?本文分享了阿里云高级技术专家不瞋对于 Serverless 的看法,回顾其发展历程,并对 Serverless 的发展趋势做出预测。

源起

回望整个计算机技术发展史,我们会发现 “抽象、解耦、集成” 的主题贯穿其中。产业每一次的抽象、解耦、集成,都将创新推向新的高度,也催生出庞大的市场和新的商业模式。

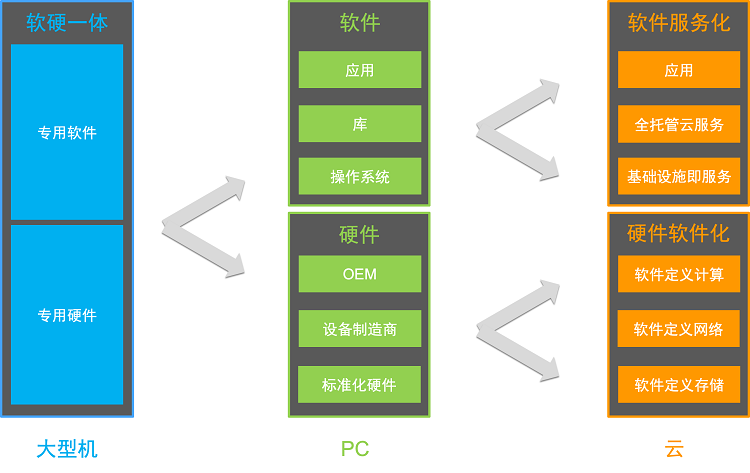

大型机时代,硬件和软件都是定制化的,使用专有的硬件、操作系统和应用软件。

PC 时代,硬件被抽象解耦成 CPU 、内存、硬盘、主板、USB 设备等标准化的部件,不同厂商生产的部件可以自由组合,组装成整机。软件被抽象解耦为操作系统、库等可复用组件。硬件和软件的抽象解耦,创造了新的商业模式,释放了生产力,造就了 PC 时代的繁荣。

云的时代,硬件软件化和软件服务化成为最显著的两个趋势。

硬件软件化的核心在于硬件功能中越来越多的部分由软件来呈现,从而在迭代效率、成本等方面获得显著优势。以软件定义存储( Software Defined Storage,SDS )为例,SDS 是位于物理存储和数据请求之间的一个软件层,允许用户操控数据的存储方式和存储位置。通过硬件与软件解耦,SDS 可运行于行业标准系统或者 X86 系统上,意味着用户可以无差别的使用任何标准的商用服务器来满足不断增长的存储需求。硬件与软件解耦也让 SDS 能够横向扩展,消除容量规划,成本管理等方面的复杂性。

云时代的另一趋势是软件服务化。应用软件的功能通过网络以远程调用的模式被海量用户使用。服务成为应用构建的基础,API 被实现为服务提供给开发者,微服务架构获得广泛的成功。服务也成为云产品的基本形态。过去 10 年,云已经证明了它的成功。用户只需要通过调用 API 就能获取服务器,而无需自己建设数据中心。算力以前所未有简洁的方式提供给用户。

还记得 Google 那篇著名的 “Datacenter as a computer” 论文吗?如果我们把云看作是 DT 时代的计算机,那么一个很自然的问题是:随着云的 API (全托管服务)越来越丰富,什么才是适合于云的编程模型?我们应当以何种 “抽象、解耦、集成” 的方式构建基于云的应用?

在回答上述问题之前,让我们首先将目光转向 SaaS 领域。Salesforce 是 SaaS 领域的明星企业,在平台化能力建设方面的布局为我们提供了一个绝佳的案例。早期的 SaaS 产品采用标准化的交付模式,通过开放 API 接口实现被集成的能力。随着 Salesforce 产品越来越丰富,客户规模日益增长,企业开始面临新的挑战:

- 如何更快地推出新产品,加强产品间的整合和协同?

- 客户迅速增长,需求多样。如何高效地满足客户的定制化需求,增加客户粘性?

- 如何提高产品被集成的能力,更好的衔接上下游资源?

- 当产品能力和 API 完整度到达一定水准后,如何让开发者快速整合 API,围绕 Salesforce 能力便捷地开发应用?

- 如何设计好的商业模式,让客户、企业和开发者共赢?

Salesforce 的策略是让整个业务、技术和组织平台化。平台放大了企业的价值,让企业、客户、开发者三方受益。通过不断提升平台的应用交付能力,对内大幅提高产品的研发效率,加强产品的集成和整合;对外则大幅提高了产品的被集成能力,建立开发者生态。

从 2006 年开始,Salesforce 在平台化能力建设上大力投资,推出了 Apex,Visualforce 等编程语言,允许客户、合作伙伴和开发者在多租户环境下编写和运行自定义的逻辑代码。在此基础上,2008 年推出自研 Force.com PaaS 平台,客户能够在该平台上围绕 Salesforce 的能力构建自己的应用程序。2010 年收购了流行的 PaaS 服务商 Heroku,2019 年推出 Serverless 计算平台 Evergreen,进一步加强应用构建和集成与被集成能力。除了应用的构建能力,Salesforce 近几年来也在应用的移动化、数据化和智能化方面进行了大量的投资,延伸平台在相关领域的能力,帮助客户实现管理流程的数据化和智能化,并通过数据分析和交易撮合为客户带来增量业务。

总结 Salesforce 的发展历程,我们可以得出一些观点:

- API 已成为价值交付最重要的形式。

- 把 API 作为价值交付形式的产品或组织,当 API 丰富度和能力完整度达到一定水准后,会升级为平台,通过平台突破能力瓶颈,实现业务、产品和技术新的进化。

- 平台能力高低体现在其编程模型上,即是否能帮助用户高效、低成本的构建新一代应用。

- 平台除了大幅提升企业价值交付的能力,更重要的是建立起应用开发生态。

虽然云远比上述 SaaS 案例复杂,但遵循着类似的发展逻辑。几乎所有云服务的产品功能都通过 API 体现,云服务商也把发展平台编程模型,提升用户价值交付能力和建立应用开发生态作为最重要的目标。当我们从编程模型的视角去审视云的产品体系,纷繁复杂的云服务各自的定位逐渐清晰。

基础设施即服务( IaaS )和容器技术是云的基础设施,以 K8S 为代表的容器编排服务是云原生应用的操作系统,面向特定领域的后端服务( BaaS )则是云的 API 。为了实现更高的生产力,在存储、数据库、中间件、大数据、AI 等领域,大量的 BaaS 服务是全托管、Serverless 的形态,这一趋势已持续多年。例如现在客户已经非常习惯使用 Serverless 化的对象存储,而不是自己基于服务器搭建数据存储系统。当云提供了丰富的 Serverless BaaS 服务后,需要一种新的通用计算服务,能够屏蔽基础设施的复杂度,基于云服务快速构建应用。因此 Serverless 计算应运而生,它包含了以下要素:

- Serverless 计算是全托管的计算服务,客户编写代码构建应用,无需管理和运维服务器等底层基础设施。

- Serverless 计算是通用、普适的,结合云 API ( BaaS 服务)的能力,能够支撑云上所有重要类型的应用。

- Serverless 计算不但实现了最纯粹的按需付费(为代码实际运行消耗的资源付费),也应当支持预付费等计量模式,使得客户成本在各种场景下,与传统方式相比都极具竞争力。

- 不同于虚拟机或容器等面向资源的计算平台,Serverless 计算是面向应用的。要能整合和联动云的产品体系及其生态,帮助用户在价值交付方式上实现颠覆式创新。

现状

当下 Serverless 在哪些场景落地?

随着用户心智的建立,产品本身能力的完善,Serverless 近年来呈加速发展的趋势。我们看到在很多场景下,用户使用 Serverless 架构在可靠性、成本和研发运维效率等方面获得显著的收益。

1. 小程序 /Web/Mobile/API 后端服务

在小程序、Web/Moible 应用、API 服务等场景中,业务逻辑复杂多变,迭代上线速度要求高,而且这类在线应用,资源利用率通常小于 30%,尤其是小程序等长尾应用,资源利用率更是低于 10%。Serverless 计算的免运维,按需付费的特点非常适合构建小程序 /Web/Mobile/API 后端系统,通过预留计算资源+实时自动伸缩,开发者能够快速构建延时稳定、能承载高频访问的在线应用。在阿里内部,使用 Serverless 构建后端服务是落地最多的场景,包括前端全栈领域的 Serverless For Frontends,机器学习算法服务,小程序平台实现等等。

2. 大规模批处理任务处理

典型的离线任务批处理系统,例如大规模音视频文件转码服务,包含计算资源管理、任务优先级调度、任务编排、任务可靠执行、任务数据可视化等一系列功能。如果从机器或者容器层次开始构建,用户通常使用消息队列进行任务信息的持久化和计算资源的分配,使用 K8S 等容器编排系统实现资源的伸缩和容错,自行搭建或集成监控报警系统。如果任务涉及多个步骤,还需要整合工作流服务实现可靠步骤执行,而通过 Serverless 计算平台,用户只需要专注于实现任务处理逻辑,而且 Serverless 计算的极致弹性能很好的满足突发任务对算力的需求。

3. 基于事件驱动架构的在线应用和离线数据处理

典型的 Serverless 计算服务通过事件驱动的方式广泛的与云端各种类型服务集成,用户无需管理服务器等基础设施和编写集成多个服务的胶水代码,轻松构建松耦合、分布式的事件驱动架构的应用。

以阿里云函数计算为例,通过 API 网关和函数计算的集成,用户可以快速实现 API 后端服务。通过对象存储和函数计算的事件集成,函数能实时响应对象创建、删除等事件,实现以对象存储为中心的大规模数据处理。通过消息中间件和函数计算的事件集成,用户能快速实现海量消息的处理。通过和阿里云 EventBridge 的集成,无论是一方云服务,还是三方的 SaaS 服务,或者是用户自建的系统,所有的事件都可以快速便捷的被函数计算处理。

4. 运维自动化

通过定时触发器,用户能够用函数快速实现定时任务,而无须管理执行任务的底层服务器。通过云监控触发器,用户可以接收 ECS 重启 /宕机,OSS 对象存储流控等 IaaS 层服务的运维事件,并自动触发函数处理。

未来

Serverless 将向何处去?

近年来,Serverless 一直在高速发展,呈现出越来越大的影响力。主流的云服务商也在不断地丰富云产品体系,提供更好的开发工具,更高效的应用交付流水线,更好的可观测性,更细腻的产品间集成,但一切才刚刚开始。

趋势 1:Serverless 将无处不在

任何足够复杂的技术方案将被实现为全托管、Serverless 化的后端服务。不只是云产品,也包括合作伙伴和三方服务。云及其生态的能力将通过 API + Serverless 来体现。事实上,对于任何以 API 作为功能透出方式的平台型产品或组织,例如钉钉、微信、滴滴等等,Serverless 都将是其平台战略中最重要的部分。

趋势 2:和容器生态将更加紧密融合

容器在应用的可移植性和交付流程敏捷性上实现了颠覆式创新,是现代应用构建和交付的一次重要变革。

- 绝佳的可移植性。通过操作系统虚拟化技术,应用及其运行环境被虚拟化为容器,实现了 build once,run anywhere 。容器化的应用能够无差别的运行在开发机,on-premise,以及公有云的环境中。

- 敏捷的交付流程。容器镜像已经成为应用封装和分发事实上的标准。今天全世界的开发人员都习惯将容器作为应用交付和分发的方式。围绕容器,已经建立了完整的应用交付工具链。

容器已经成为现代应用运行的基础,但用户仍然需要负责服务器等基础设施的管理,包括水位预估、机器运维等等。因此业界出现了 AWS Fargate,阿里云 ECI 等 Serverless container 服务,帮助用户专注于容器化应用的构建,而无需负担基础设施的管理成本。从 Serverless 视角来看,函数计算等 Serverless 计算服务为用户带来了全自动的伸缩模式、极致弹性以及完全按需的计量方式,却在用户开发习惯的兼容性、可移植性、完工具链和生态等方面面临挑战,而这正是容器的优势。相信随着技术的发展,未来容器镜像也将成为函数计算等更多 Serverless 应用的分发方式,容器庞大的工具生态和 Serverless 免运维、极致弹性结合在一起,为用户带来全新的体验。

趋势 3:Serverless 将通过事件驱动的方式连接云及其生态中的一切

我们已经在前述章节中讨论了函数计算通过事件驱动和云服务连接的意义,这样的能力也会扩展到整个云的生态。无论是用户自己的应用,还是合作伙伴的服务;无论是 on-premise 环境,还是公有云,所有的事件都能以 Serverless 的方式处理。云服务及其生态将更紧密的连接在一些,成为用户构建弹性高可用的应用的基石。

趋势 4:Serverless 计算将持续提高计算密度,实现最佳的性能功耗比和性能价格比

虚拟机和容器是两种取向不同的虚拟化技术。前者安全性强,开销小,后者则相反。Serverless 计算平台一方面要求最高的安全性和最小的资源开销,鱼与熊掌必须兼得;另一方面要保持对原有程序执行方式的兼容,比如支持任意二进制文件,这使得适用于特定语言 VM 的方案不可行。因此 AWS Firecracker,Google gVisor 这样新的轻量虚拟化技术应运而生。以 AWS Firecracker 为例,通过对设备模型的裁剪和 kernel 加载流程的优化,实现了百毫秒的启动速度和极小的内存开销。一台裸金属实例支持数以千计的实例运行。结合应用负载感知的资源调度算法,云服务商有望在保持稳定性能的前提下,将超卖率提升一个数量级。

当 Serverless 计算的规模和影响力变得越来越大,从应用框架、语言、硬件等层面,根据 Serverless 的负载特点进行端对端优化就变得非常有意义。新的 Java 虚拟机技术大幅提高 Java 应用的启动速度,非易失性内存帮助实例更快被唤醒,CPU 硬件和操作系统协作对高密环境下性能扰动实现精细隔离,所有新技术正在创造崭新的计算环境。

实现最佳性能功耗比和性能价格比的另一个重要方向是支持异构硬件。长期以来,X86 处理器的性能越来越难以提升。而在 AI 等对算力要求极高的场景,GPU 、FPGA 、TPU ( Tensor Processing Units ) 等架构的处理器的计算效率更具优势。随着异构硬件虚拟化、资源池化、异构资源调度、应用框架支持的成熟,异构硬件的算力也能通过 Serverless 的方式释放,大幅降低用户使用门槛。

后记

2009 年,UC Berkeley 发表了一篇著名的论文 “Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing”,讨论了云及其价值、挑战和演进路径,其中的真知灼见在云的十年发展历程中陆续被验证,今天已没有人怀疑云的价值和对各行各业深刻的影响。2019 年,他们发表了新的论文,“Cloud Programming Simplified: A Berkeley View on Serverless Computing”,预言 Serverless 将主导下一个十年云的发展,产业的发展是螺旋式上升,Serverless 的诞生和兴起逻辑早已蕴含其中。相信下一个十年,Serverless 将重塑企业创新的方式,帮助云成为社会发展的强大动力。

]]>

作者 | 唐慧芬(黛忻) 阿里云产品专家

导读:毫无疑问,Serverless 能够在效率和成本上给用户带来巨大收益。那具体到落地又应该怎么做呢?本文就给大家详细解读 Serverless 的落地实践。

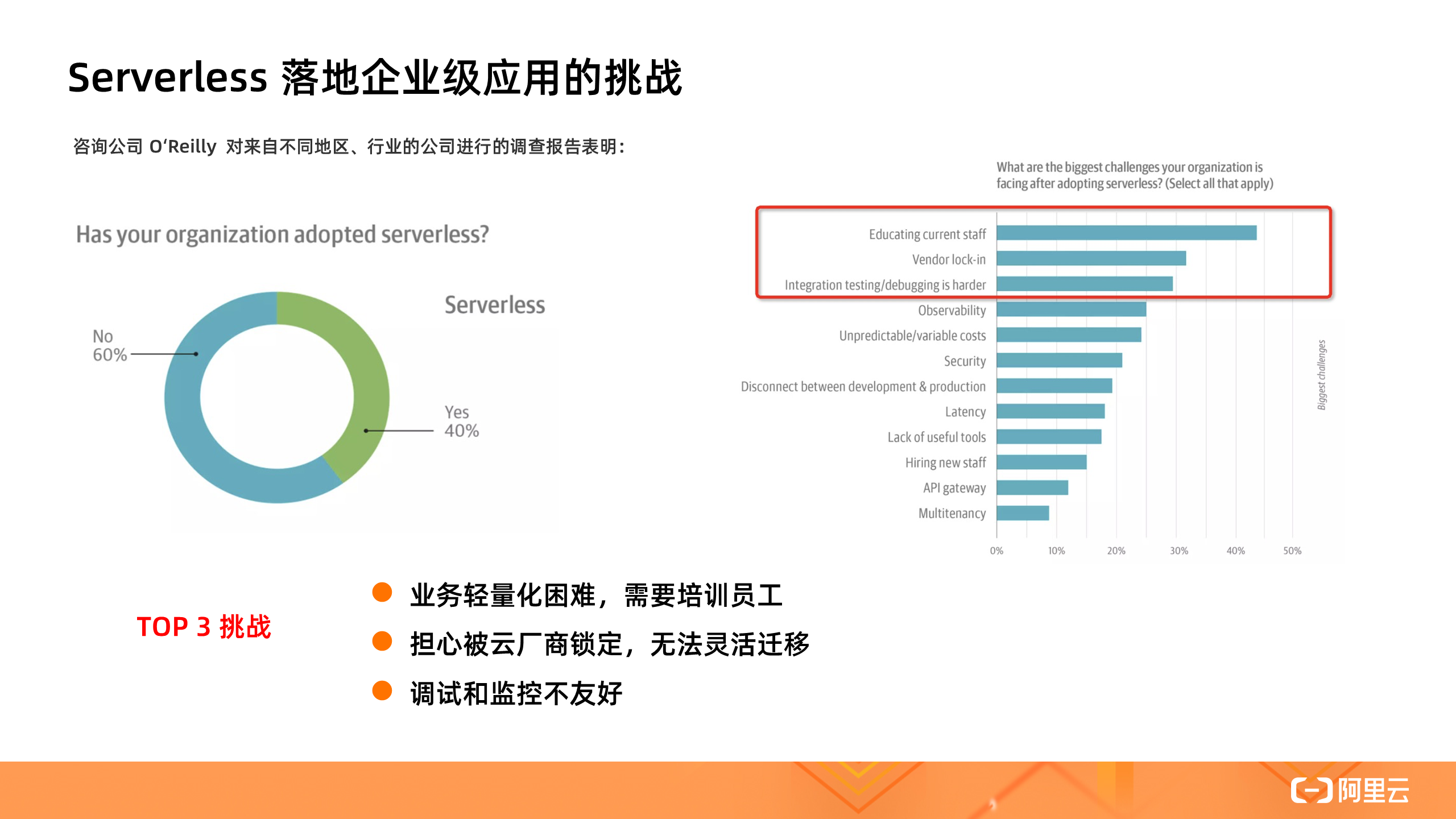

Serverless 落地企业级应用的挑战

Serverless 技术是继虚拟机、容器之后的第三代通用计算技术。相对于传统后台架构,Serverless 具有免运维、省成本、快速部署交付、灵活弹性等优点,近年来获得越来越多企业和开发者的关注和青睐。但对于企业级应用落地来说,仍存在一些挑战。

根据咨询公司 O ‘Reilly 2019 年底的一份统计报告表明:已有 40% 的组织正在使用 Serverless 技术,剩下的 60% 中认为最大的 TOP 3 挑战是:

- 开发难度和入门门槛高,业务轻量化困难,不能平滑地迁移现有应用 ;

- 担心被云厂商锁定,如 FaaS 形态的 Serverless 产品,每个厂商都希望推出自己的标准,缺乏开源的规范和开源的生态支持。相似的一幕曾经在容器领域上演,直到后来 Kubernetes 成为事实标准,Serverless 还在寻找自己的事实标准;

- 如何方便地本地开发调试、监控,和现有业务做深度整合。

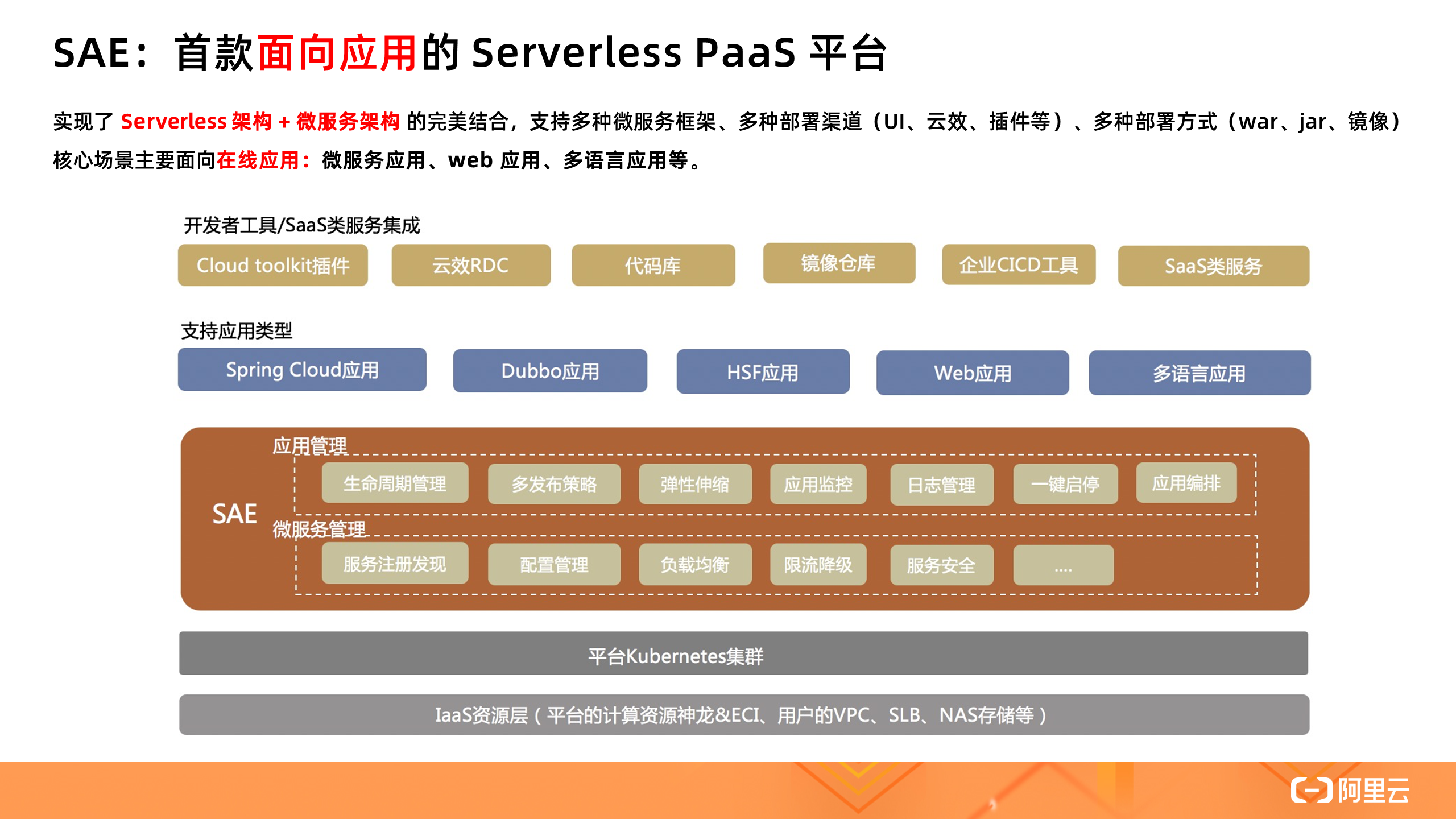

SAE 产品介绍

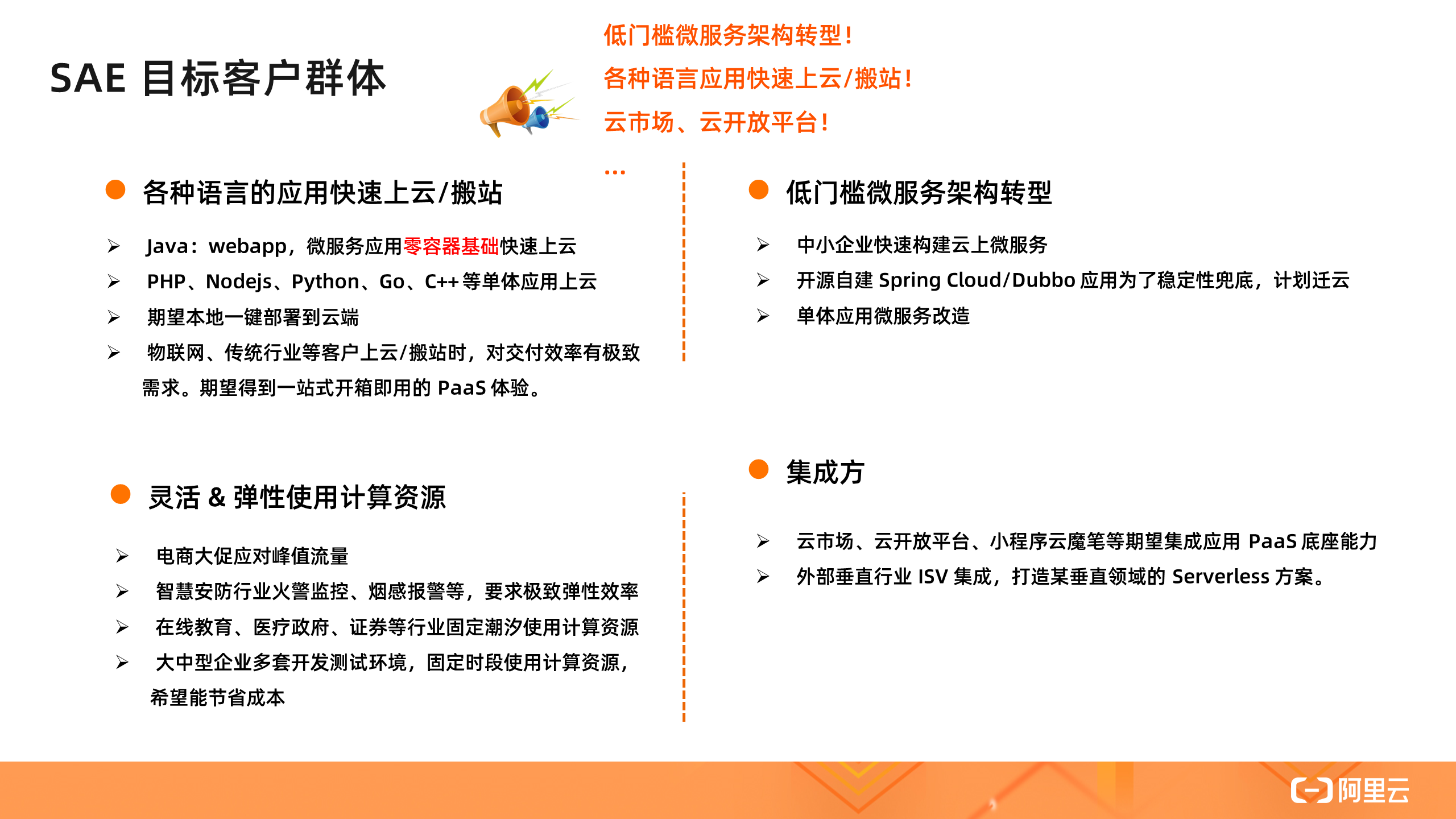

那么摆在 Serverless 技术落地面前的三座大山该如何解决呢?给大家分享一款低门槛,无需任何代码改造就能直接使用的 Serverless PaaS 平台( SAE ),是企业在线业务平滑上云的最佳选择。

SAE 提供了成本更优、效率更高的应用托管方案。底层基于统一的 K8s 技术底座,帮用户屏蔽复杂的 IaaS 层和 K8s 集群运维,提供计算资源、弹性、隔离性等能力,用户只需关心应用实例的规格和实例数。

在应用层,除提供了生命周期管理、多发布策略外,还提供监控、日志、微服务治理能力,解决应用可观测性和治理需求。同时提供一键启停、应用编排等高级能力,进一步提效和降本。核心场景主要面向在线应用:微服务应用、Web 应用、多语言应用等。

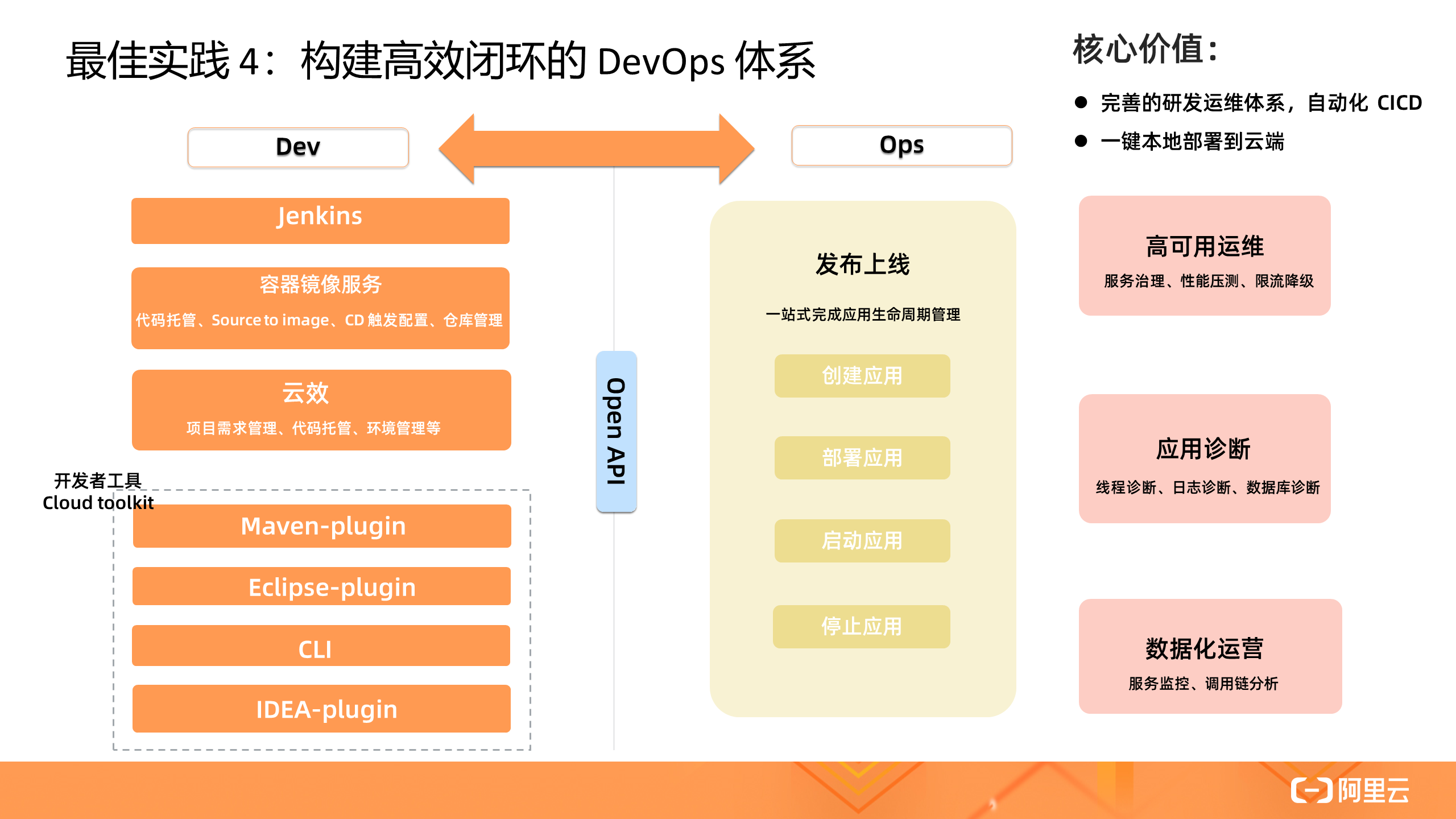

在开发者工具方面,和 CI/CD 工具做了良好的集成,无论是 Jenkins 还是云效,都能直接部署应用到 SAE,也可以通过 Cloud Toolkit 插件工具实现本地一键部署应用到云端,可以说 SAE 覆盖了应用上云的完整场景。

SAE 除了 Serverless 体验本身所带来的极致弹性、免运维、省成本等特性之外,重点在应用层给用户提供了全栈的能力,包括对微服务的增强支持,以及整合了和应用息息相关能力,包括配置、监控、日志、流量控制等。再加上用户零代码的改造,这也是 SAE 区别其它 Serveless 产品的重要优势,平滑迁移企业在线应用。

SAE 有几个典型的使用场景:一个是存量业务上云,特别是微服务、Java 应用,同时也支持其他语言的单体应用快速上云 /搬站,满足极致交付效率和开箱即用的一站式体验。在行业方面,SAE 特别适合有比较大的流量波动的在线业务,比如电商大促、在线教育等行业的场景。另外 SAE 作为应用 PaaS 也可以被上层的行业 SaaS 所集成,帮助用户更快地构建行业 SaaS 。

产品核心指标

SAE 三个核心的指标:容器启动时长 20s (指标定义是从 pull image 到容器启动的耗时,不包括应用启动时间),接下来我们会通过各种技术优化把它优化到 5s 内,保证用户在突发场景下的快速扩容效率。最小规格支持 0.5core 1GiB,满足更细粒度的资源诉求。相比 ECS,SAE 部署一套开发测试环境的成本可以节省 47%~ 57%。

最佳实践

通过前文介绍, 我们了解了产品的特性、优势、适用场景,最后给大家详细介绍几个 Serverless 落地的最佳实践案例。

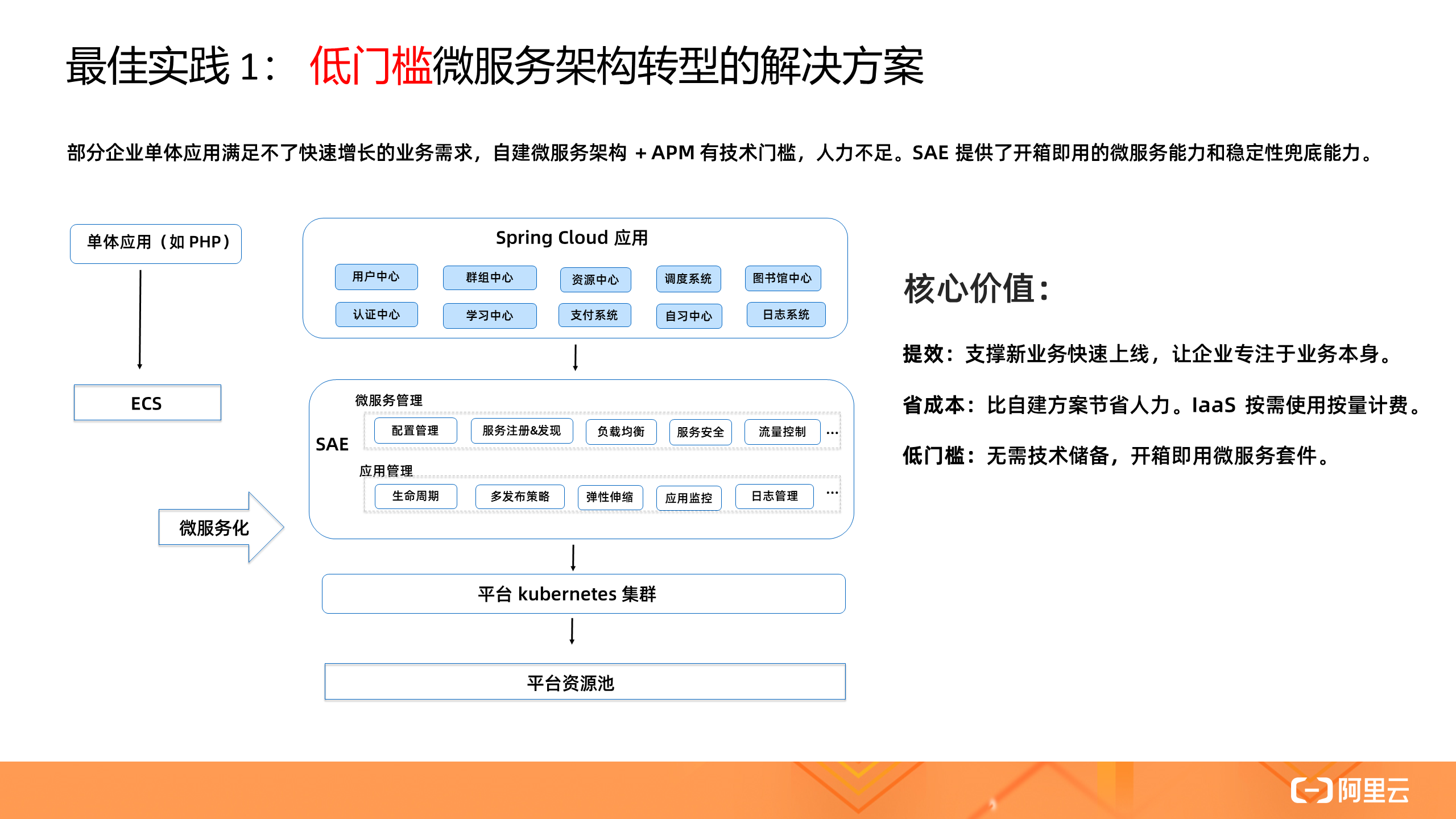

1. 低门槛微服务架构转型的解决方案

随着业务的快速增长,很多企业都面临单体向微服务架构改造转型的难题,或者开源自建的微服务框架( Spring Cloud / Dubbo )能力不再能满足企业稳定性和多样化的需求。通过 SAE 提供开箱即用的微服务能力和稳定性兜底能力,已让这些企业低门槛快速完成微服务架构转型,支撑新业务快速上线,让企业专注于业务本身。

可以说,SAE 是 Serverless 行业最佳的微服务实践,同时也是微服务行业最佳的 Serverless 实践。

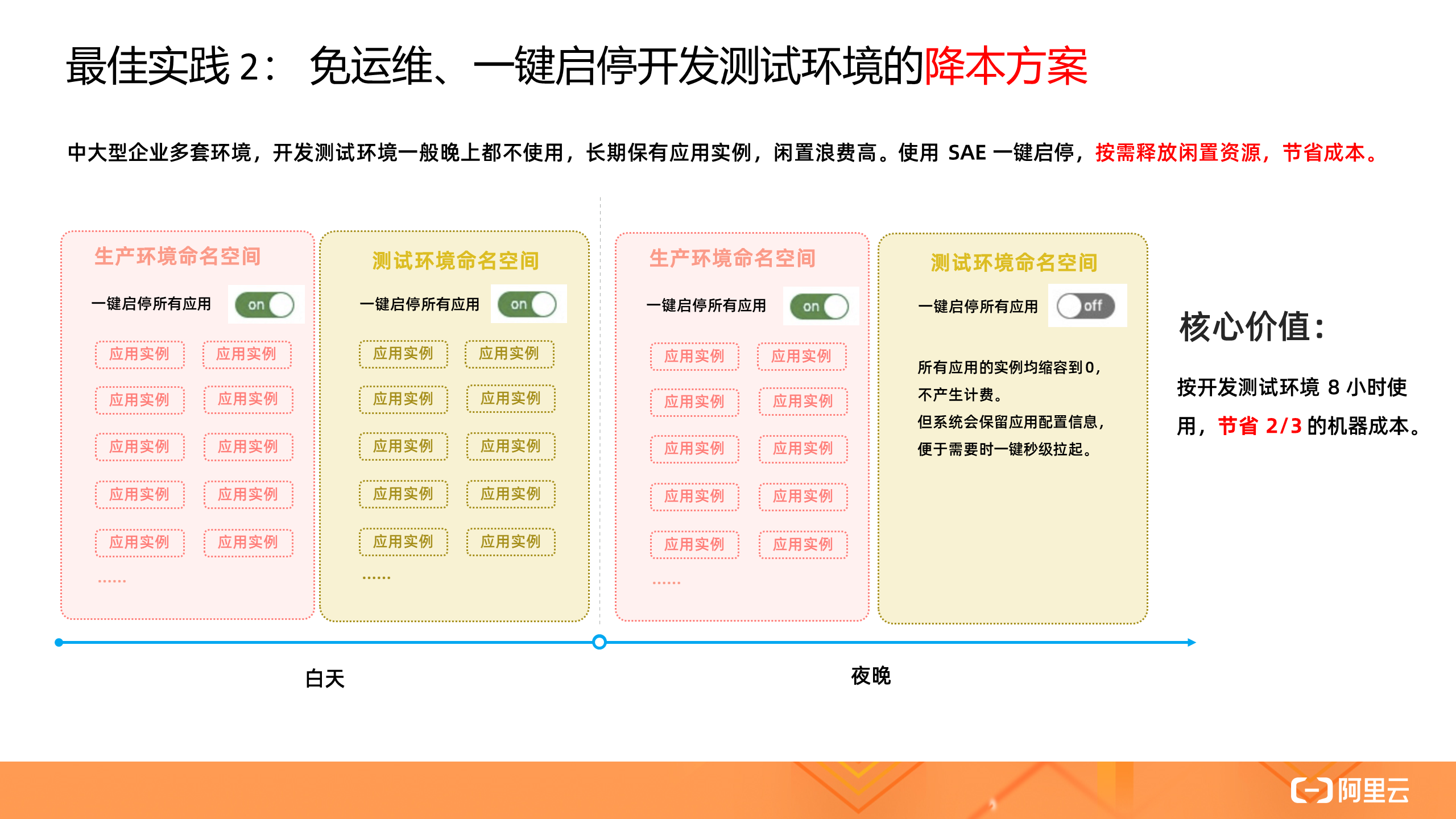

2. 免运维、一键启停开发测试环境的降本方案

中大型企业多套环境,往往开发测试、预发环境都不是 7*24 小时使用,长期保有应用实例,闲置浪费很高,有些企业 CPU 利用率都快接近 0,降本诉求明显。通过 SAE 一键启停能力,让这些企业得以灵活按需释放资源,只开发测试环境就能节省 2/3 的机器成本,非常可观。

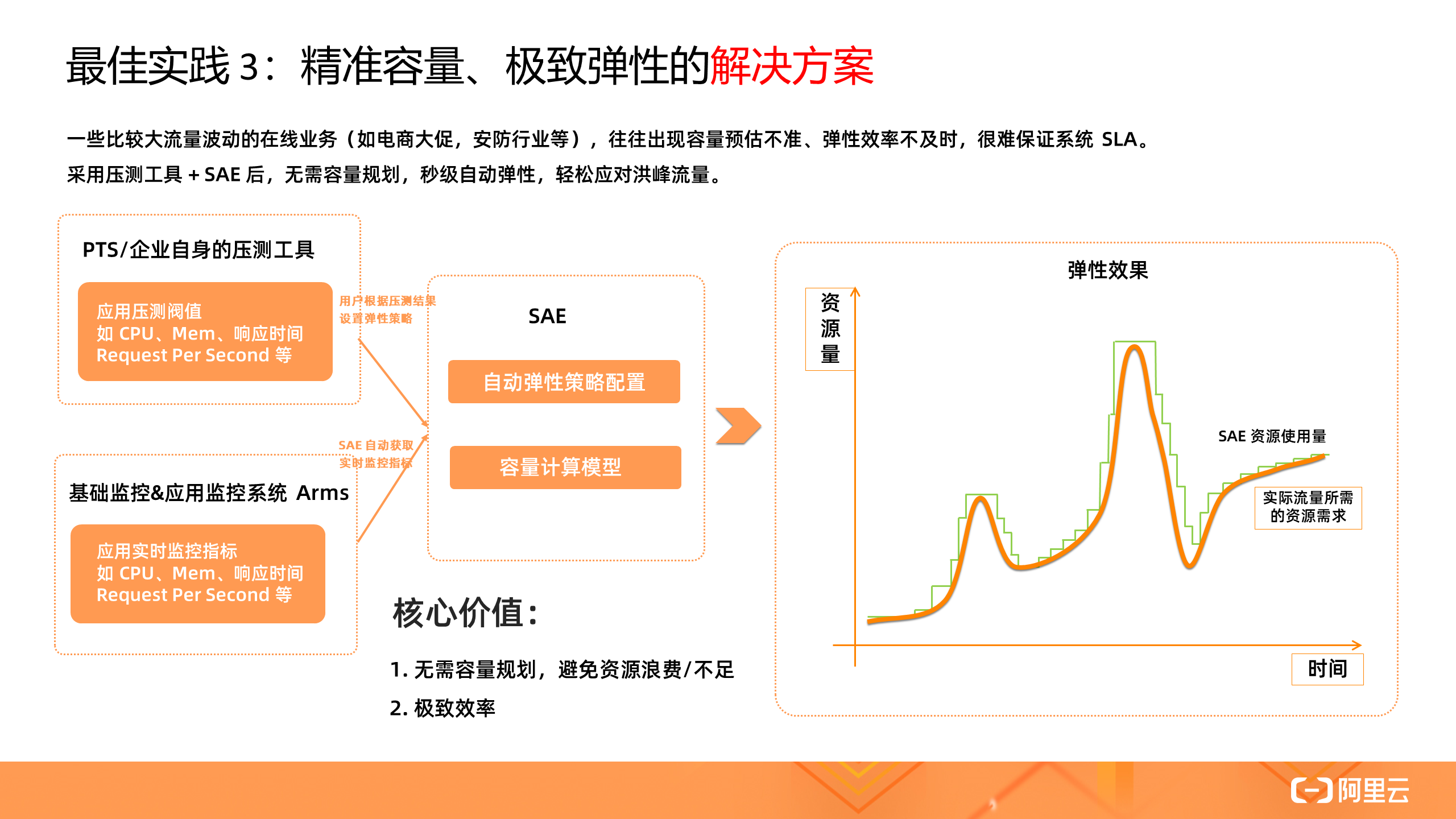

3. 精准容量、极致弹性的解决方案

电商类、安防行业等往往会有一些不可预期的突发流量高峰,之前他们都是提前预估峰值,按照峰值保有 ECS 资源,但经常出现容量预估不准(资源浪费 or 不足),更严重的甚至会影响系统的 SLA 。

采用压测工具 + SAE 的方案后,根据压测结果精准设置弹性策略期望值,然后和实时的监控指标比对,系统自动进行扩缩操作,再也无需容量规划,并且弹性效率能做到秒级,轻松应对峰值大考。

4. 构建高效闭环的 DevOps 体系

SAE 构建了高效闭环的 DevOps 体系,覆盖了应用的开发态、部署态、运维态的整个过程。中大型企业往往都使用企业级 CI/CD 工具 Jenkis / 云效部署 SAE 应用,完成从 Source Code - 构建 - 部署全链路。中小企业 /个人开发者往往选择开发者工具 Maven 插件、IDEA 插件一键部署应用到云端,方便本地调试,提升开发者体验。完成部署后,即可进行运维态的治理和诊断,如限流降级、应用诊断,数据化运营分析等。

总结

总结一下,本文主要是围绕在线应用的 Serverless 落地实践展开的。开篇提到的几个落地挑战在 SAE 产品中基本都能得到很好的解决:

- 不用修改编程模型,零代码改造,对开发者来说零门槛平滑迁移企业存量应用;

- 底座基于 K8s (容器界的事实标准),上层提供的应用层全栈能力对用户零侵入,因此不用担心厂商锁定问题,而是让用户更关注应用视角,获得一站式 PaaS 层的体验;

- 调试、监控、可观测性方面,SAE 和开发者工具做了良好的集成打通,接下来会越来越逼近开发者熟知的 ECS 运维体验。总体来讲,SAE 是企业在线业务平滑上云的最佳选择。

作者 | 张维(贤维) 阿里云函数计算开发工程师

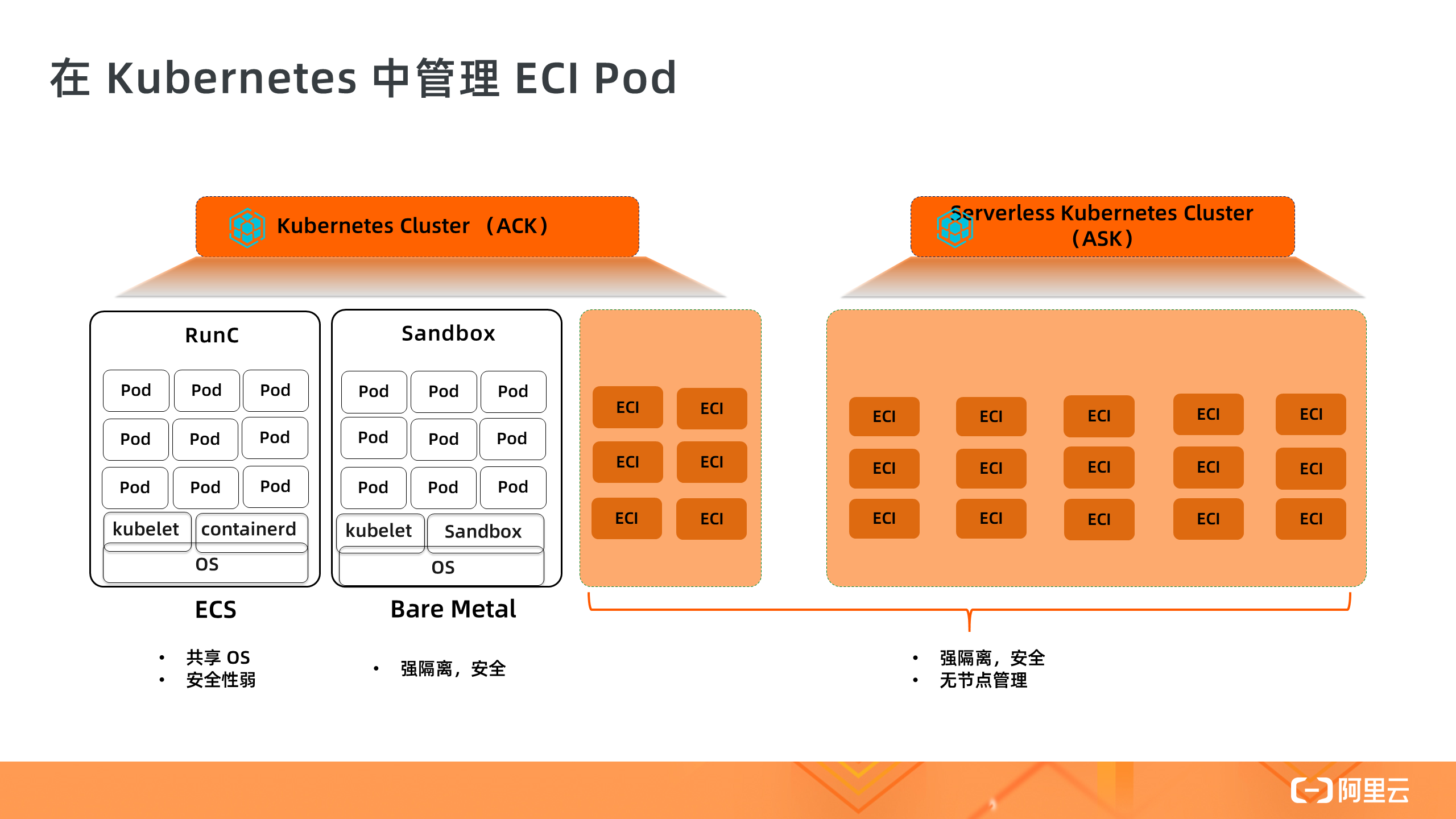

导读:Serverless Kubernetes 是以容器和 kubernetes 为基础的 Serverless 服务,它提供了一种简单易用、极致弹性、最优成本和按需付费的 Kubernetes 容器服务,其无需节点管理和运维,无需容量规划,让用户更关注应用而非基础设施的管理。我们可以把 Serverless Kubernetes 简称为 ASK 。

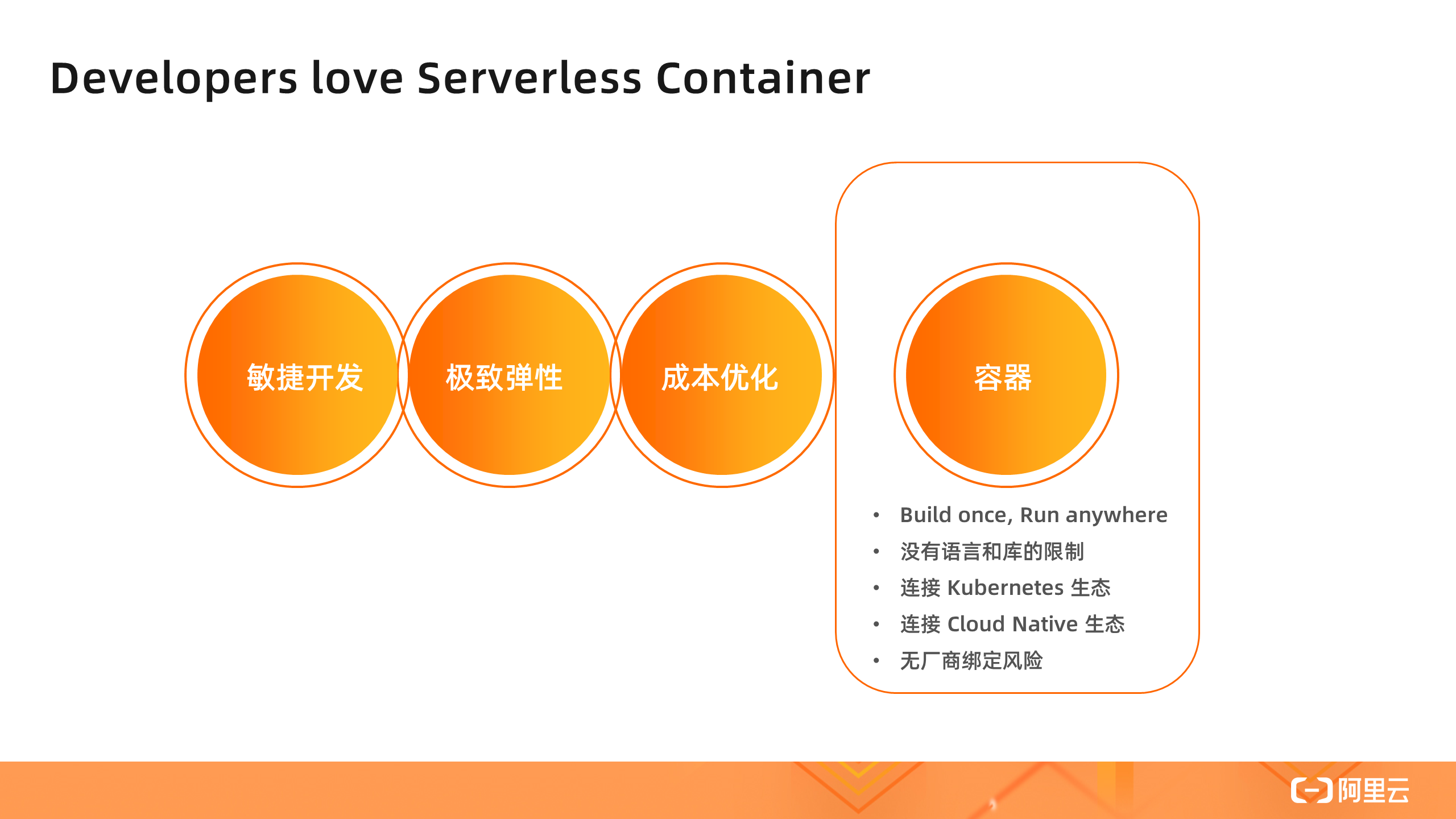

Serverless 容器

首先从 Serverless 开始讲起,相信我们已经熟知 Serverless 理念的核心价值,其中包括无需管理底层基础设施,无需关心底层 OS 的升级和维护,因为 Serverless 可以让我们更加关注应用开发本身,所以应用的上线时间更短。同时 Serverless 架构是天然可扩展的,当业务用户数或者资源消耗增多时,我们只需要创建更多的应用资源即可,其背后的扩展性是用户自己购买机器所无法比拟的。Serverless 应用一般是按需创建,用户无需为闲置的资源付费,可以降低整体的计算成本。

以上所讲的几种都是 Serverless 理念的核心价值,也是 Serverless 容器与其他 Sererless 形态的相同之处。然而,Serverless 容器和其他 Serverless 形态的差异,在于它是基于容器的交付形态。

基于容器意味着通用性和标准性,我们可以 Build once and Run anywhere,容器不受语言和库的限制,无论任何应用都可以制作成容器镜像,然后以容器的部署方式启动。基于容器的标准化,开源社区以 Kubernetes 为中心构建了丰富的云原生 Cloud Native 生态,极大地丰富了 Serverless 容器的周边应用框架和工具,比如可以非常方便地部署 Helm Chart 包。基于容器和 Kubernetes 标准化,我们可以轻松地在不同环境中(线上线下环境),甚至在不同云厂商之间进行应用迁移,而不用担心厂商锁定。这些都是 Serverless 容器的核心价值。

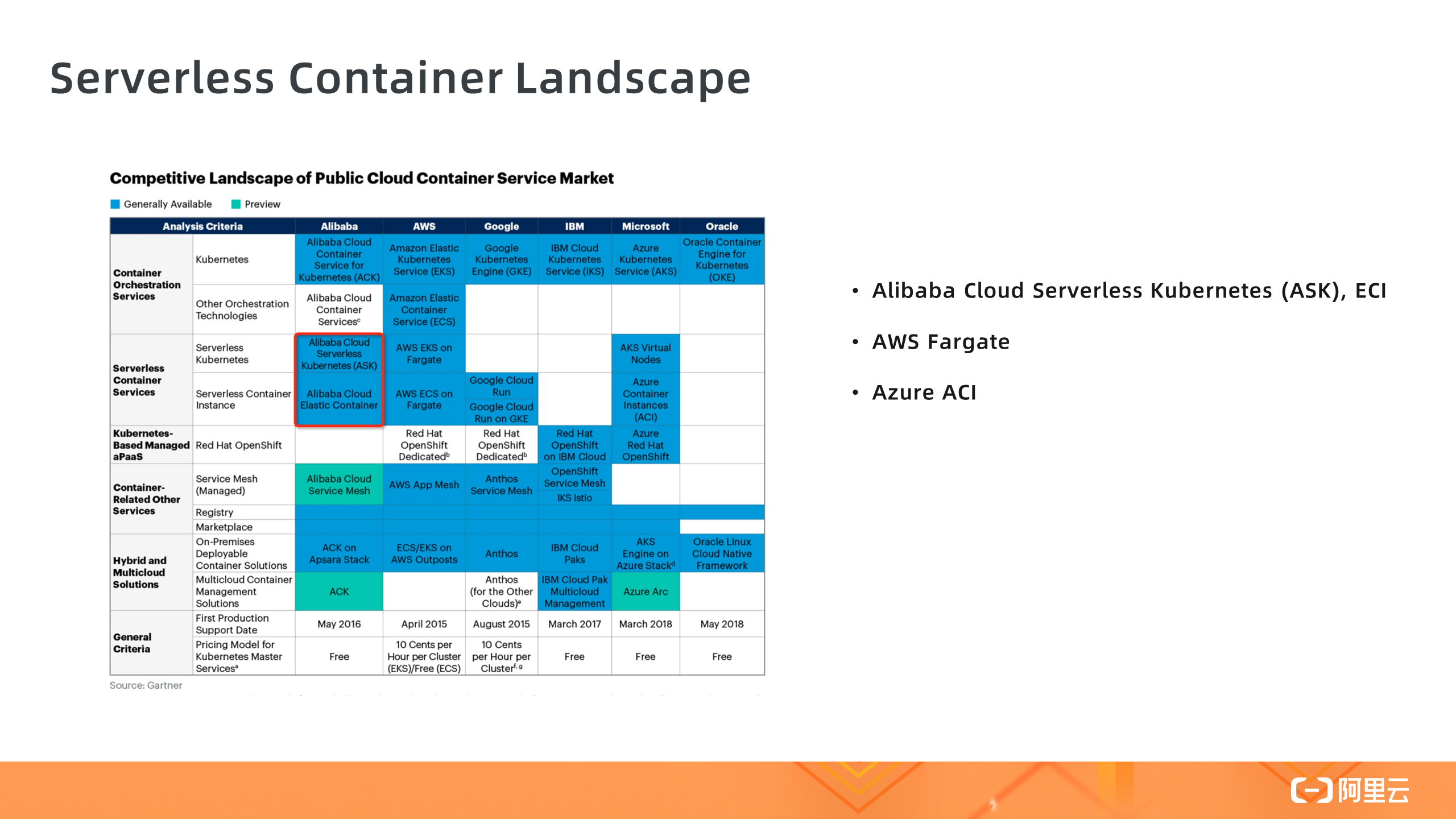

▲ Serverless 容器产品 Landscape

▲ Serverless 容器产品 Landscape

当下各大云厂商都推出了自己的 Serverless 容器服务,上图为 Gartner 评估机构整理的 Serverless 容器产品 Landscape,其中阿里云有 Serverless Kubernetes ASK 和 ECI ; AWS 有 Fargate,基于 Fargate 有 EKS on Fargate 和 ECS on Fargate 两种形态; Azure 有 ACI 。另外 Gartner 也预测,到 2023 年,将有 70% 的 AI 应用以容器和 Serverless 方式运行。

ASK/ACK on ECI 容器服务

下面介绍阿里云 Serverless 容器产品家族:ECI 、ACK on ECI 和 Serverless Kubernetes 。

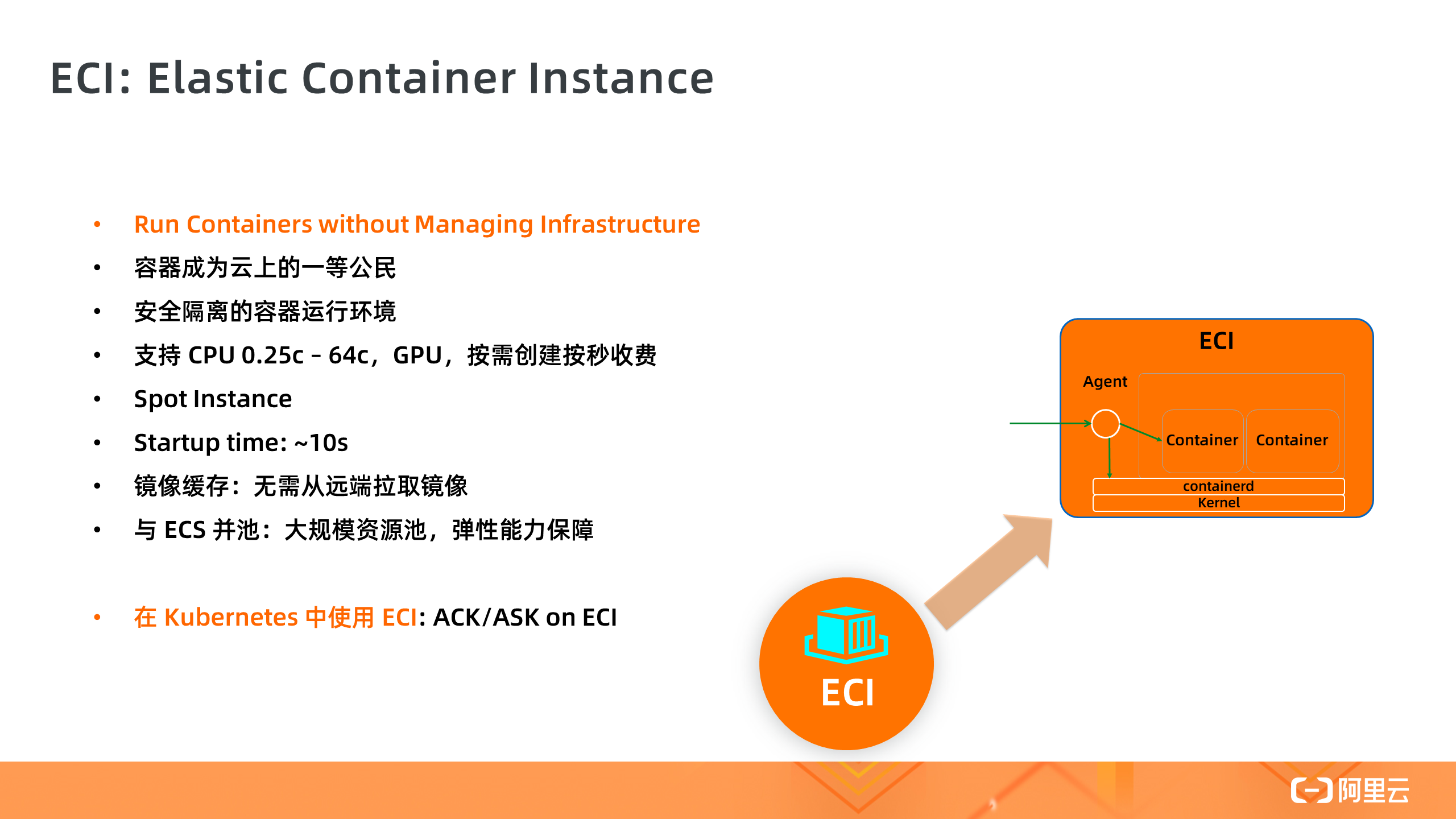

1. ECI

ECI 全称是“Elastic Container Instance 弹性容器实例”,是 Serverless 容器的底层基础设施,实现了容器镜像的启动。ECI 让容器成为和 ECS 一样的云上一等公民。ECI 底层运行环境基于安全容器技术进行强隔离,每个 ECI 拥有一个独立的 OS 运行环境,保证运行时的安全性。ECI 支持 0.25c 到 64c 的 CPU 规格,也支持 GPU,按需创建按秒收费。和 ECS 一样,ECI 也支持 Spot 可抢占式实例,在一些场景中可以节省 90% 的成本。ECI 实例的启动时间目前约是 10s 左右,然后开始拉取容器镜像。我们也提供了镜像快照功能,每次容器启动时从快照中读取镜像,省去远端拉取的时间。值得强调的是,ECI 和 ECS 共用一个弹性计算资源池,这意味着 ECI 的弹性供给能力可以得到最大程度的充分保障,让 ECI 用户享受弹性计算资源池的规模化红利。

ECI 只可以做到单个容器实例的创建,而没有编排的能力,比如让应用多副本扩容,让 SLB 和 Ingress 接入 Pod 流量,所以我们需要在编排系统 Kubernetes 中使用 ECI,我们提供了两种在 Kubernetes 中使用 ECI 的方式。一个是 ACK on ECI,另外一个是 ASK 。

在与 Kubernetes 编排系统的集成中,我们以 Pod 的形式管理每个 ECI 容器实例,每个 Pod 对应一个 ECI 实例,ECI Pod 之间相互隔离,一个 ECI Pod 的启动时间约是 10s 。因为是在 Kubernetes 集群中管理 ECI Pod,所以完全连接了 Kubernetes 生态,有以下几点体现:

- 很方便地用 Kubectl 管理 ECI Pod,可以使用标准的 Kubernetes 的 API 操作资源;

- 通过 Service 和 Ingress 连接 SLB 和 ECI Pod ;

- 使用 Deployment / Statefulset 进行容器编排,使用 HPA 进行动态扩容;

- 可以使用 Proms 来监控 ECI Pod ;

- 运行 Istio 进行流量管理,Spark / Presto 做数据计算,使用 Kubeflow 进行机器学习;

- 部署各种 Helm Chart 。

这些都是使用 Kubernetes 管理容器实例的价值所在。

需要留意的是 Kubernetes 中的 ECI Pod 是 Serverless 容器,所以与普通的 Pod 相比,不支持一些功能(比如 Daemonset ),不支持 Prividge 权限,不支持 HostPort 等。除此之外,ECI Pod 与普通 Pod 能力一样,比如支持挂载云盘、NAS 和 OSS 数据卷等。

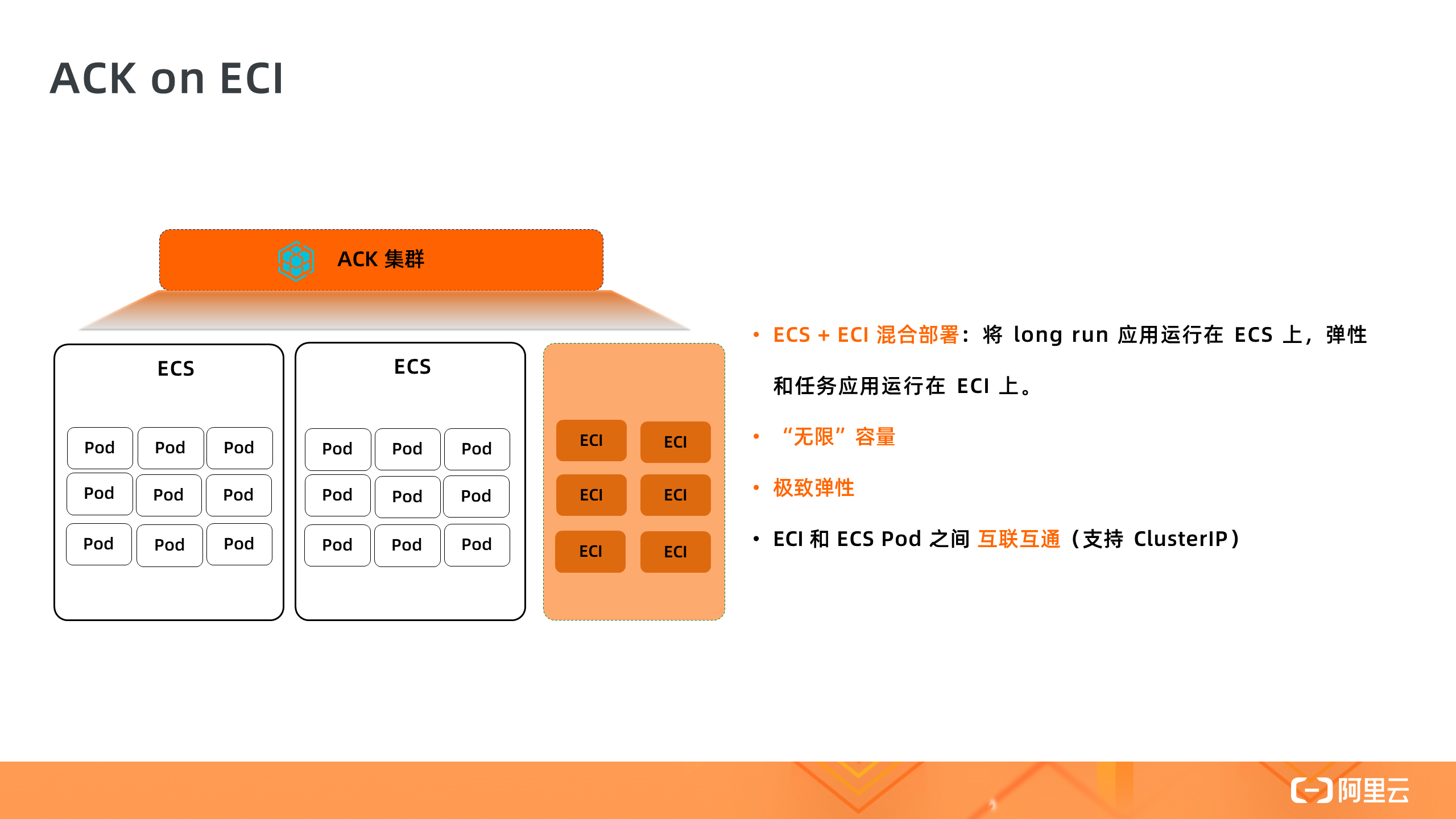

2. ACK on ECI

接下来我们看下在 ACK Kubernetes 集群中使用 ECI 的方式。这种方式适合于用户已经有了一个 ACK 集群,集群中已经有了很多 ECS 节点,此时可以基于 ECI 的弹性能力来运行一些短时间 Short-Run 的应用,以解决元集群资源不足的问题,或者使用 ECI 来支撑应用的快速扩容,因为使用 ECI 进行扩容的效率要高于 ECS 节点扩容。

在 ACK on ECI 中,ECS 和 ECI Pod 可以互联互通,ECI Pod 可以访问集群中的 Coredns,也可以访问 ClusterIP Service 。

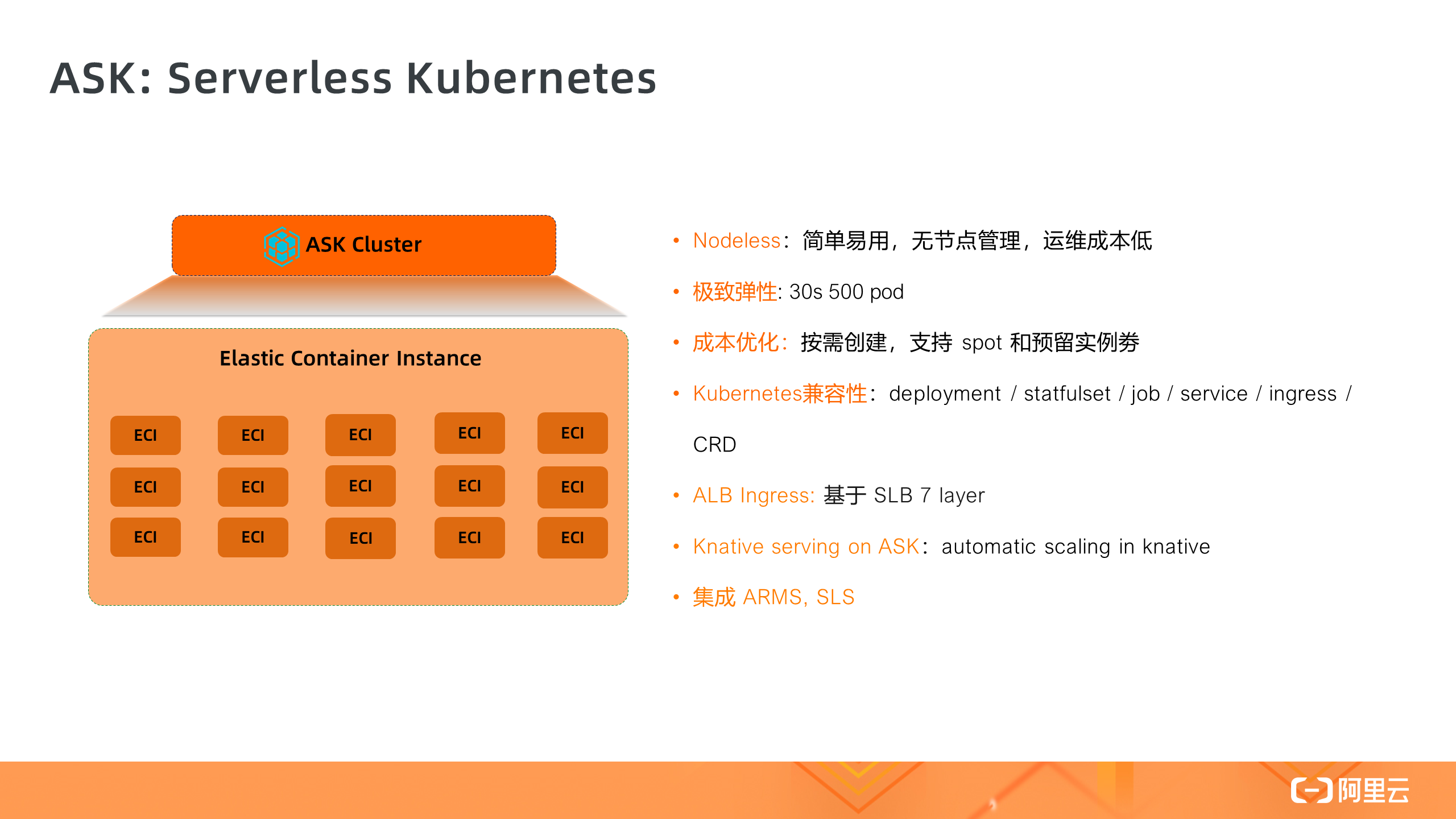

3. Serverless Kubernetes

与 ACK on ECI 不同的是,ASK Serverless Kubernetes 集群中没有 ECS 节点,这是和传统 Kubernetes 集群最主要的差异,所以在 ASK 集群中无需管理任何节点,实现了彻底的免节点运维环境,是一个纯粹的 Serverless 环境,它让 Kubernetes 的使用门槛大大降低,也丢弃了繁琐的底层节点运维工作,更不会遇到节点 Notready 等问题。在 ASK 集群中,用户只需关注应用本身,而无需关注底层基础设施管理。

ASK 的弹性能力会优于普通 Kubernetes 集群,目前是 30s 创建 500 个 Pod 到 Running 状态。集群中 ECI Pod 默认是按量收费,但也支持 Spot 和预留实例劵来降低成本。在兼容性方面,ASK 中没有真实节点存在,所以不支持 Daemonset 等与节点相关的功能,像 Deployment / Statefulset / Job / Service / Ingress / CRD 等都是无缝支持的。

ASK 中默认的 Ingress 是基于 SLB 7 层转发实现,用户无需部署 Nginx Ingress,维护更加简单。

同时基于 SLB 7 层我们实现了 Knative Serving 能力,其中 Knative Controller 被 ASK 托管,用户无需负担 Controller 的成本。

与 ACK 一样,ASK 和 Arms / SLS 等云产品实现了很好的集成,可以很方便地对 Pod 进行监控,把 Pod 日志收集到 SLS 中。

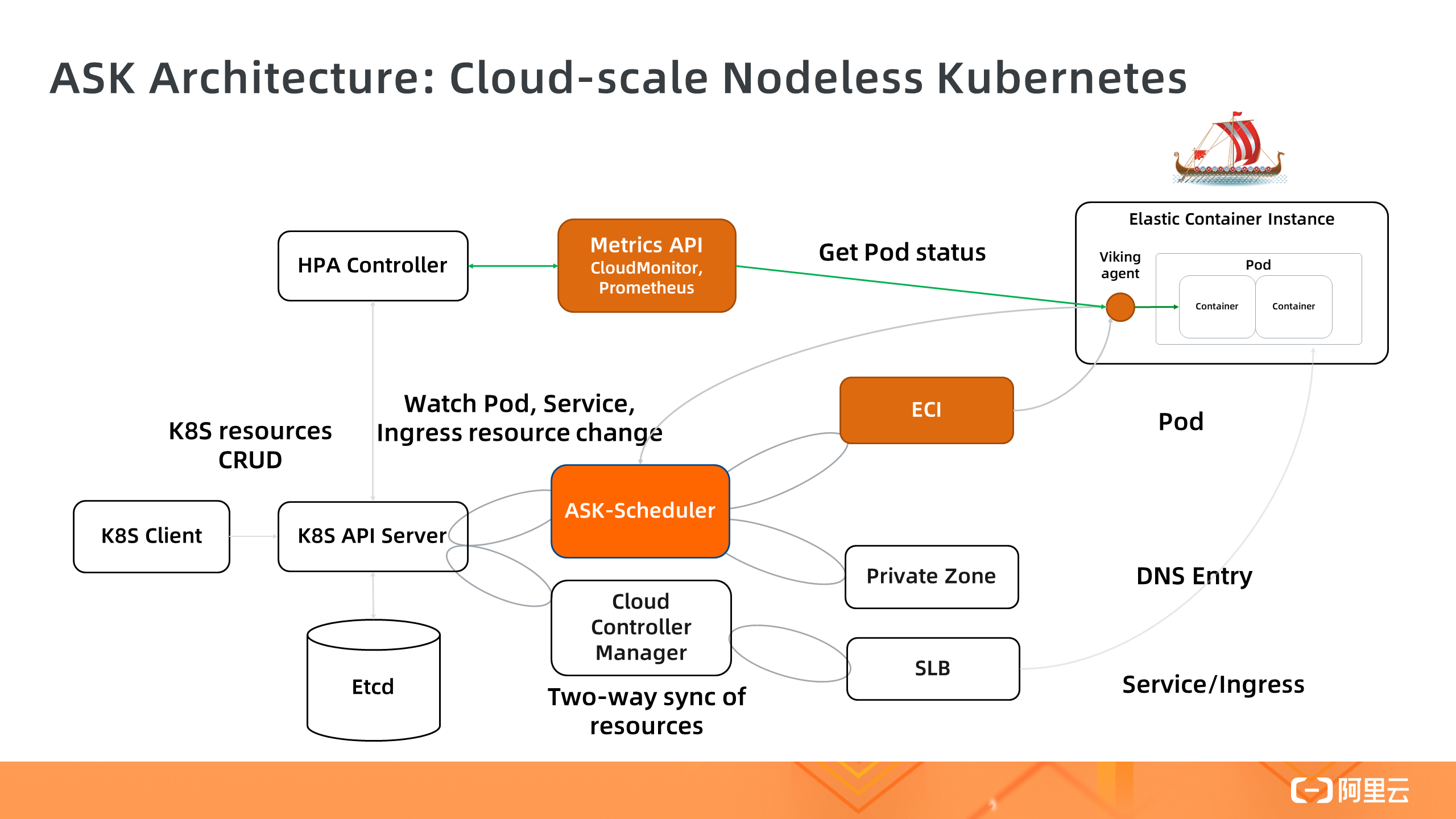

这是 ASK 的整体架构,核心部分是 ASK-Schduler,它负责 Watch Pod 的变化,然后创建对应的 ECI 实例,同时把 ECI 实例状态同步到 Pod 。集群中没有真实 ECS 节点注册到 Apiserver 。这个 Nodeless 架构解耦了 Kubernetes 编排层和 ECI 资源层,让 Kubernetes 彻底摆脱底层节点规模导致的弹性和容量限制,成为面向云的 Nodeless Kubernetes 弹性架构。

ASK 典型功能

下面介绍 ASK 的几个典型功能:

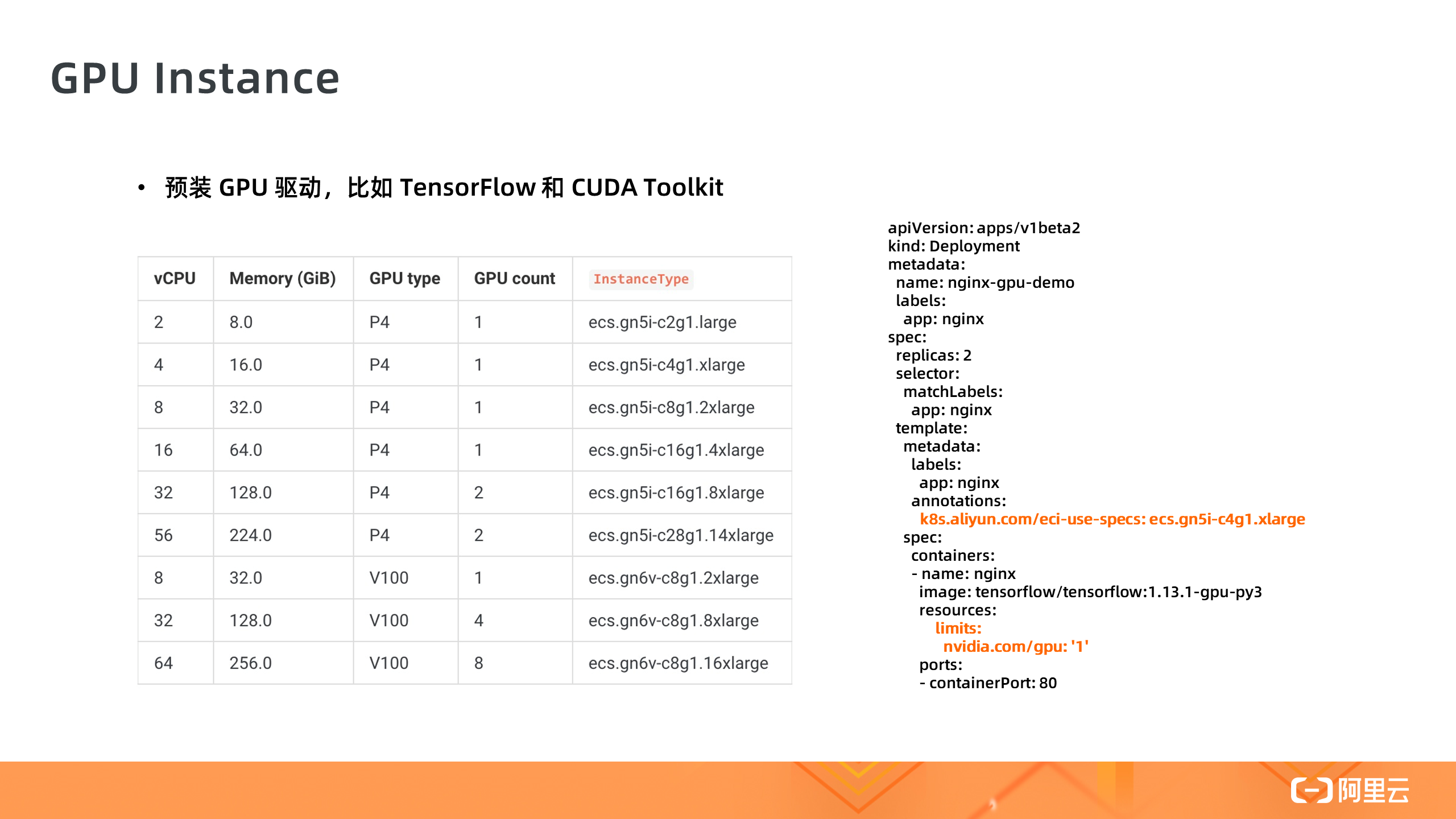

1. GPU 实例

第一个是 GPU 实例,在 Serverless 集群中使用 GPU 容器实例是一件非常简单的事情,不需要安装 GPU 驱动,只需要指定 GPU Pod 规格,以及容器需要的 GPU 卡数,然后就可以一键部署,这对于机器学习场景可以极大提高开发和测试的效率。

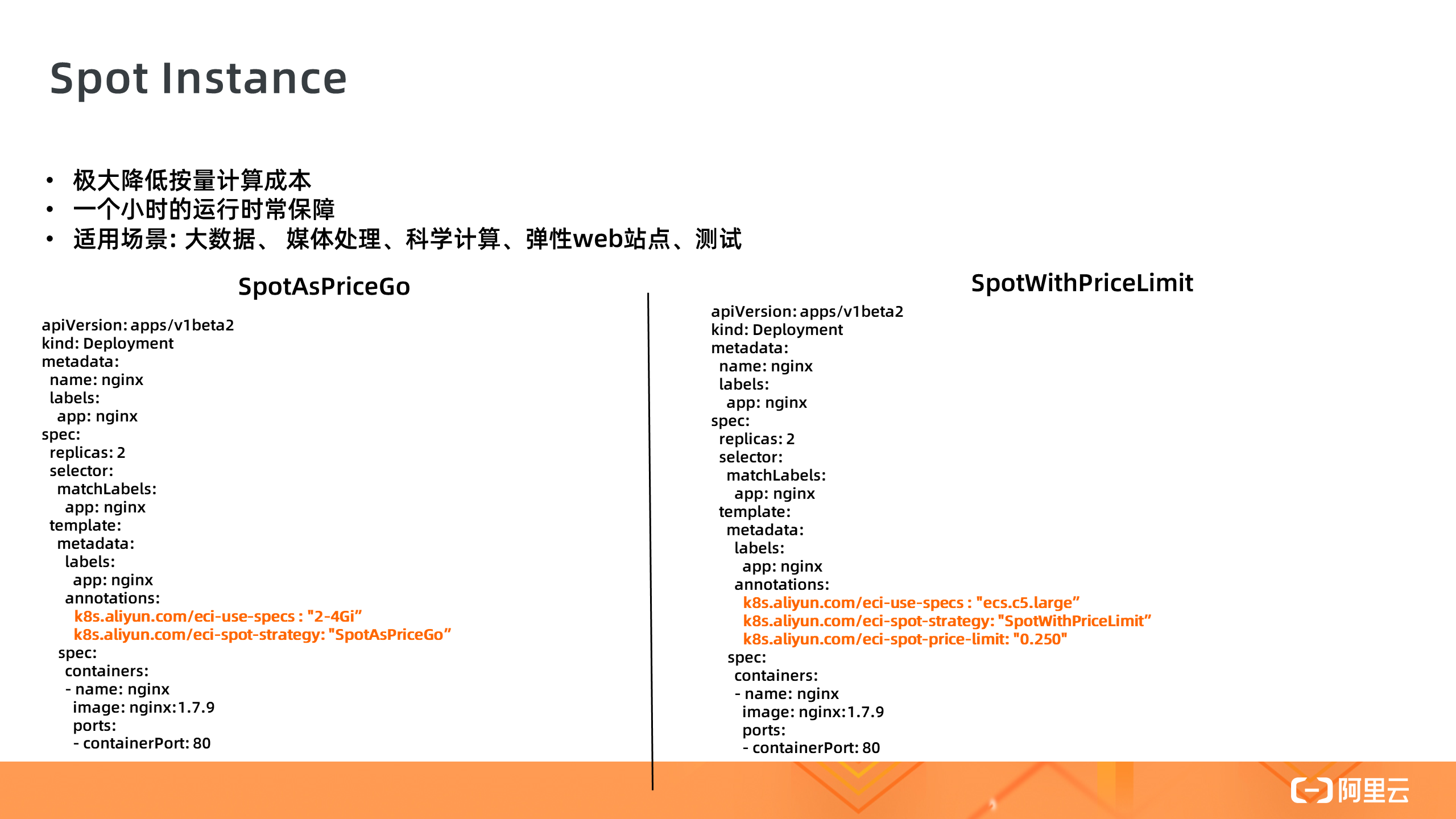

2. Spot 抢占式实例

第二个是 Spot 抢占式实例。抢占式实例是一种按需实例,可以在数据计算等场景中降低计算成本。抢占式实例创建成功后拥有一小时的保护周期。抢占式实例的市场价格会随供需变化而浮动,我们支持两种 Spot 策略,一种是完全根据市场出价,一种是指定价格上限,我们只需要给 Pod 加上对应的 Annotation 即可,使用方法非常简单。

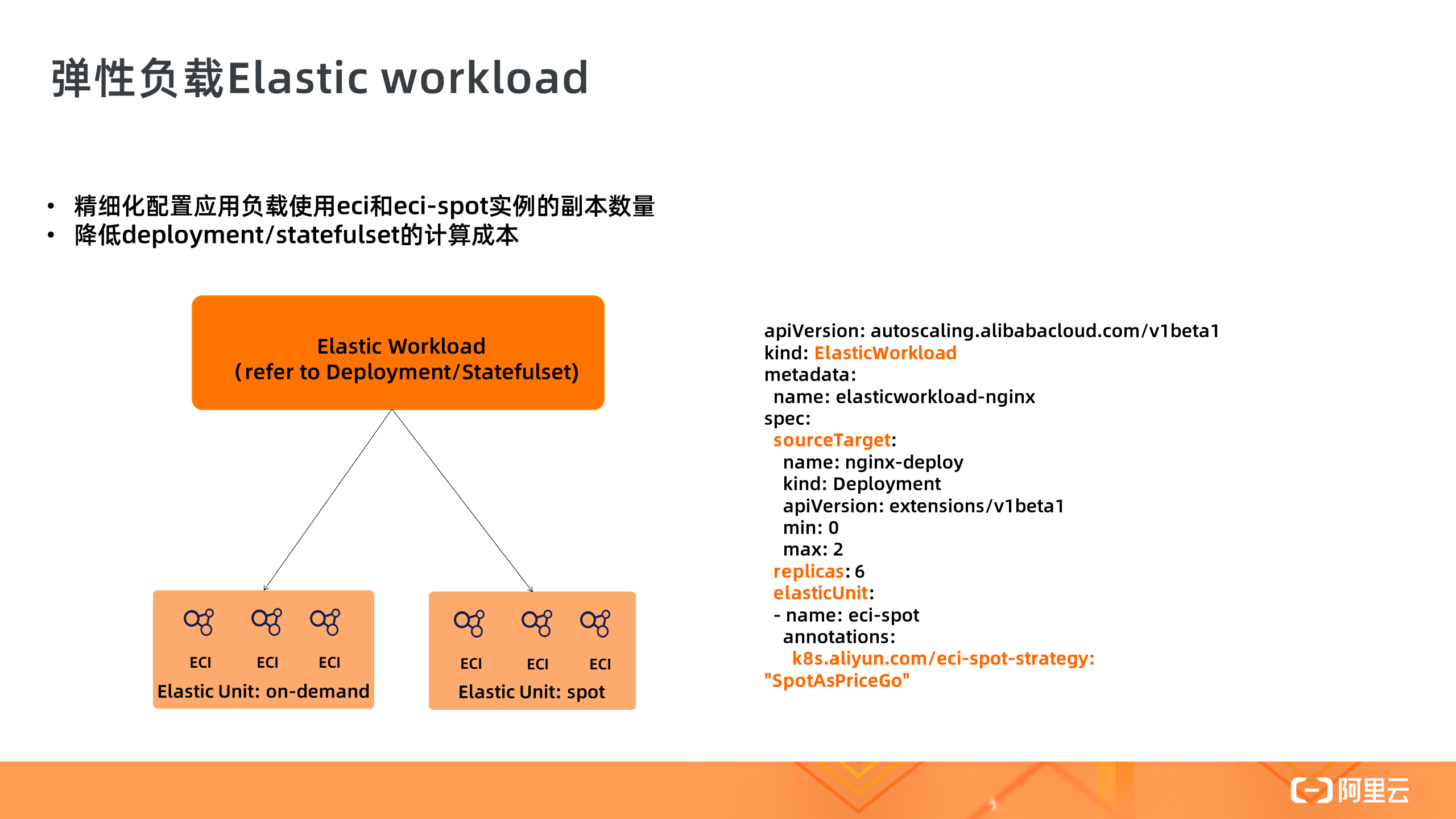

3. 弹性负载 Elastic Workload

第三个重要功能是弹性负载 Elastic Workload,弹性负载实现了 Deployment 多个副本调度在不同的单元上,比如 ECS 、ECI 和 ECI-Spot 上,通过这种混合调度的模式,可以降低负载的计算成本。在这个示例中,Deployment 是 6 个副本,其中 2 个为正常的 ECI Pod,其他副本为 ECI-Spot 实例。

ASK 使用场景

上面我们已经对 Serverless Kubernetes 做了基本的产品和功能介绍,那么 ASK 适合在哪些场景中使用呢?

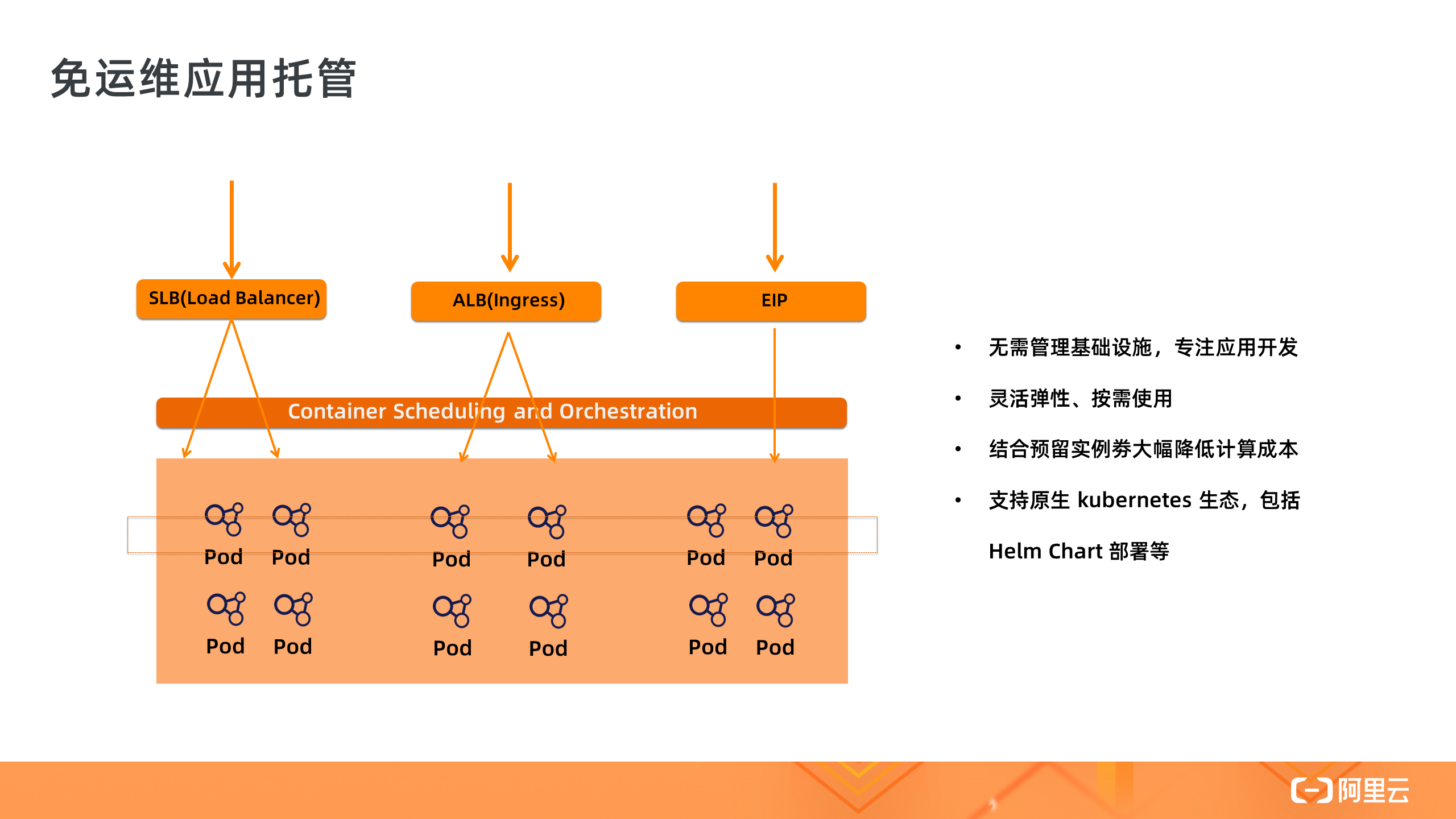

1. 免运维应用托管

Serverless 集群最大的特点是解决了底层节点资源的运维问题,所以其非常适合对应用的免运维托管,让用户关注在应用开发本身。在传统 K8s 集群中的应用可以无缝部署在 Serverless 集群中,包括各种 Helm Chart 。同时结合预留实例劵可以降低 Pod 的长计算成本。

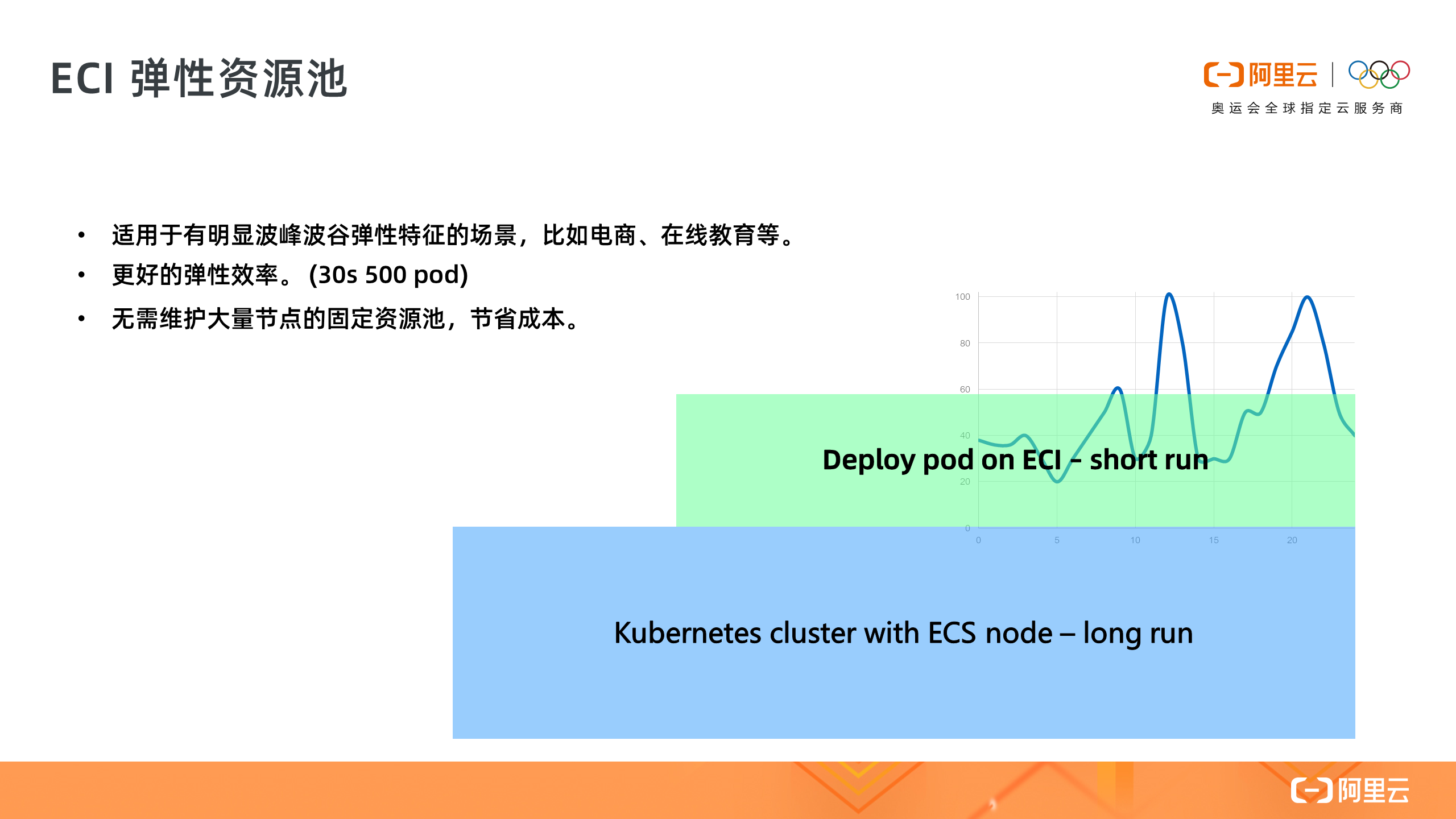

2. ECI 弹性资源池

第二个场景是 ACK on ECI 的优势,我们可以选择把 ECI 作为弹性资源池,加到已有的 Kubernetes 集群中,当应用业务高峰来临时,通过 ECI 动态灵活地扩容,相比 ECS 节点扩容更有效率,这种比较适合电商或者在线教育这类有着明显波峰波谷的业务场景,用户无需管理一个很大的节点资源池,通过 ECI 弹性能力来降低整体计算成本。

3. 大数据计算

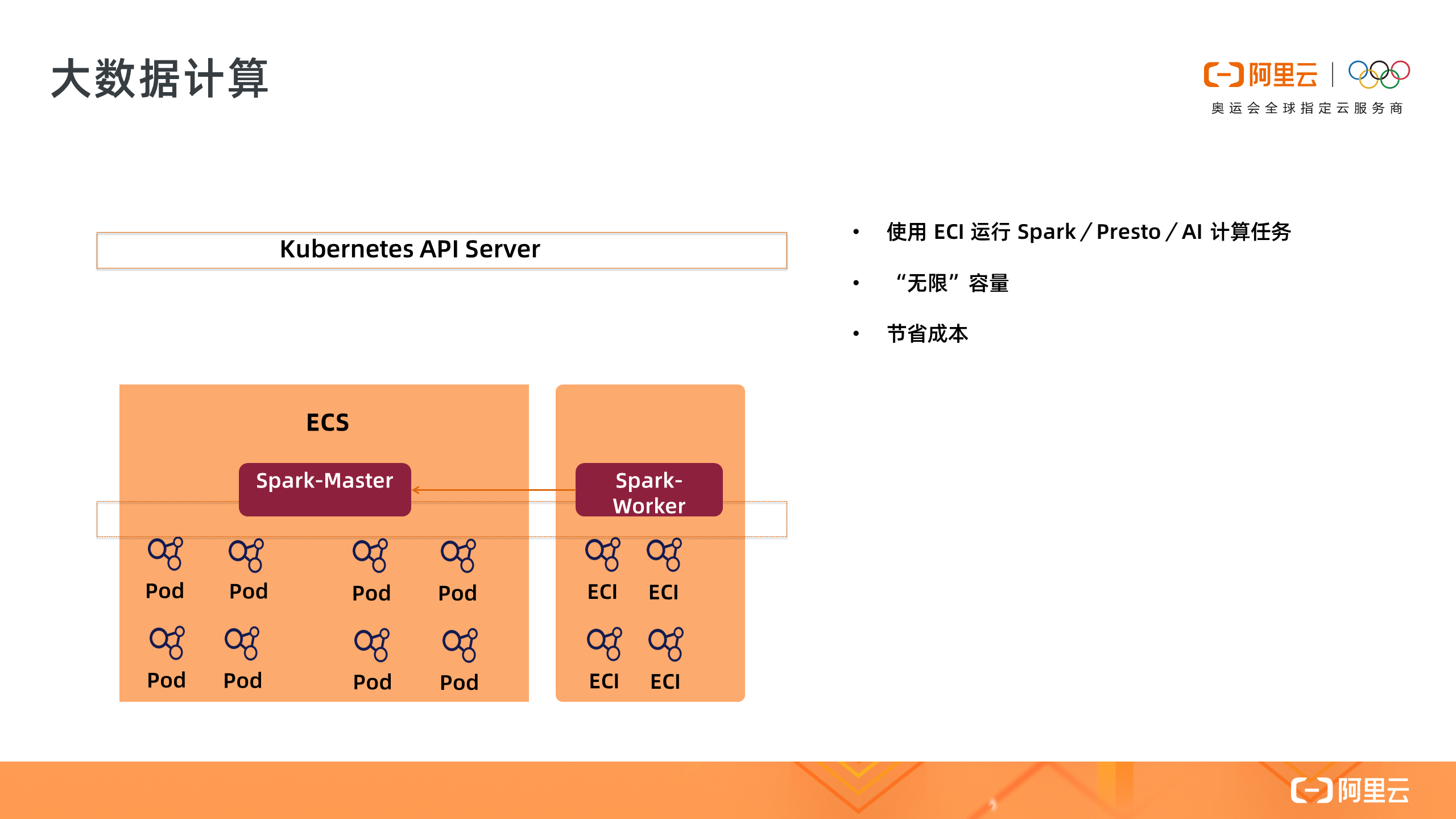

第三个场景是大数据计算,很多用户使用 Serverless 集群或者 ACK on ECI 来进行 Spark / Presto / AI 等数据计算或者机器学习,利用 ECI 可以轻松解决资源规划和不足的问题。

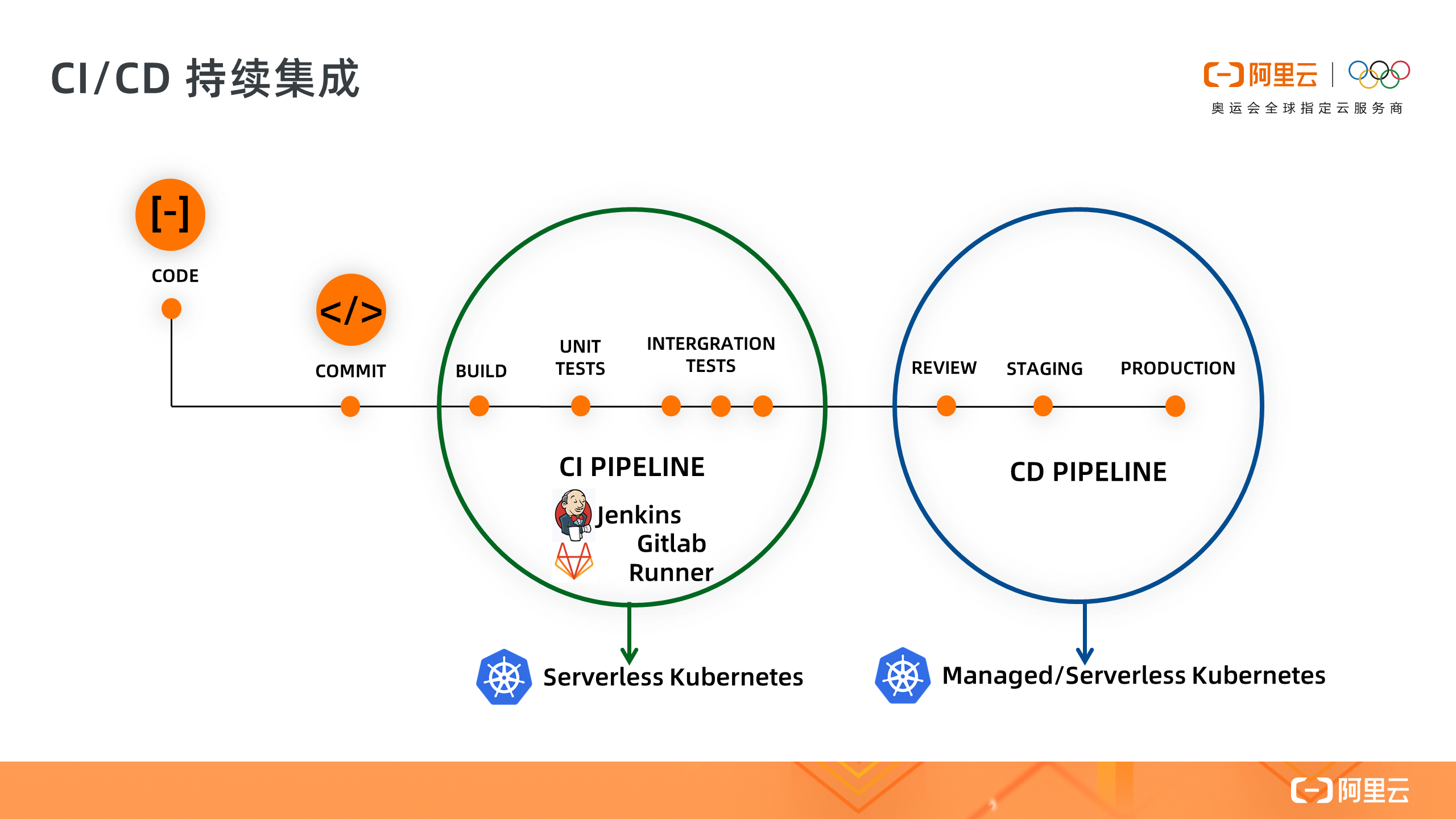

4. CI/CD 持续集成

第四个场景是 CI/CD 持续集成,将 Jenkins 和 Gitlab-Runner 对接 ASK 集群,按需创建 CI/CD 构建任务,构建完成后直接部署到 ASK 测试环境进行验证,这样我们无需为 Job 类任务维护一个固定资源池,按需创建极大降低成本,另外如果结合 Spot 实例还能进一步降低成本。

以上就是 Serverless Kubernetes 集群的典型场景,另有快速使用链接、产品文档以及使用示例,供大家学习:

控制台: https://cs.console.aliyun.com/ask 产品文档: https://www.alibabacloud.com/help/doc-detail/86366.htm 示例: https://github.com/AliyunContainerService/serverless-k8s-examples

]]>

Github:https://github.com/midwayjs/midway

开源为了前端和 Node.js 的发展,点 Star!

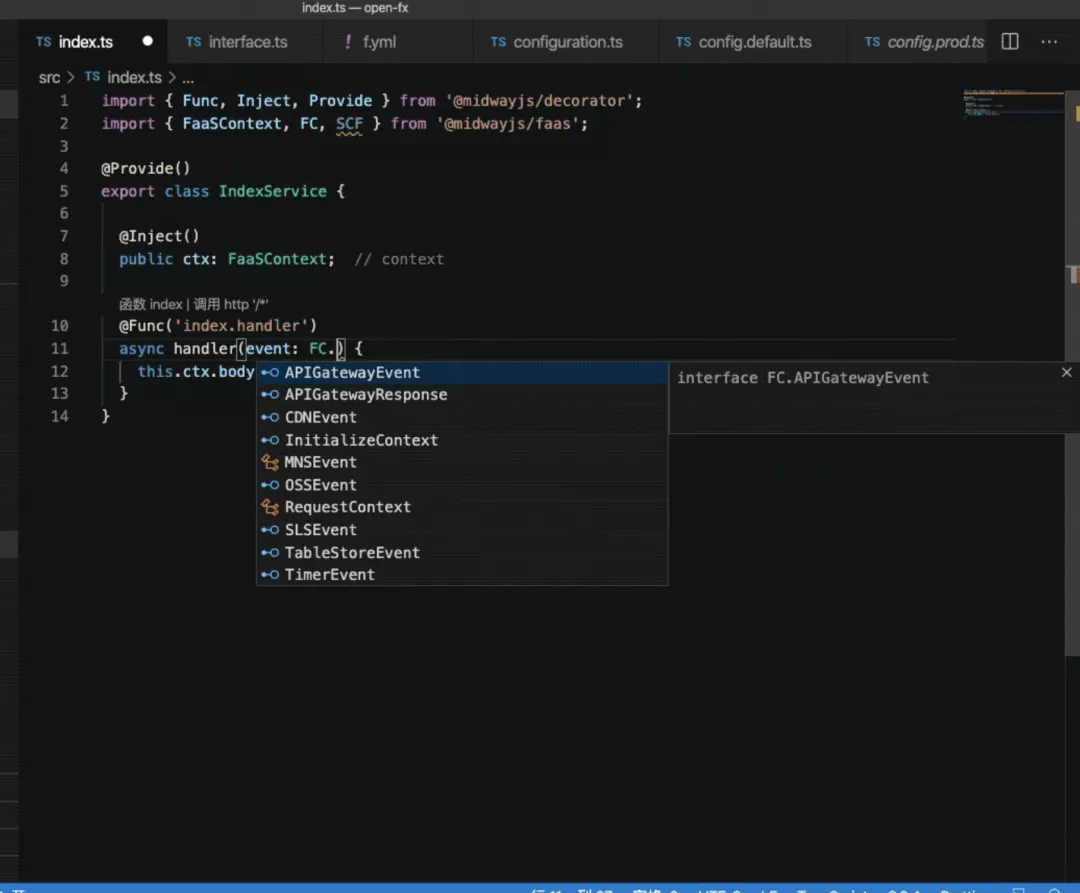

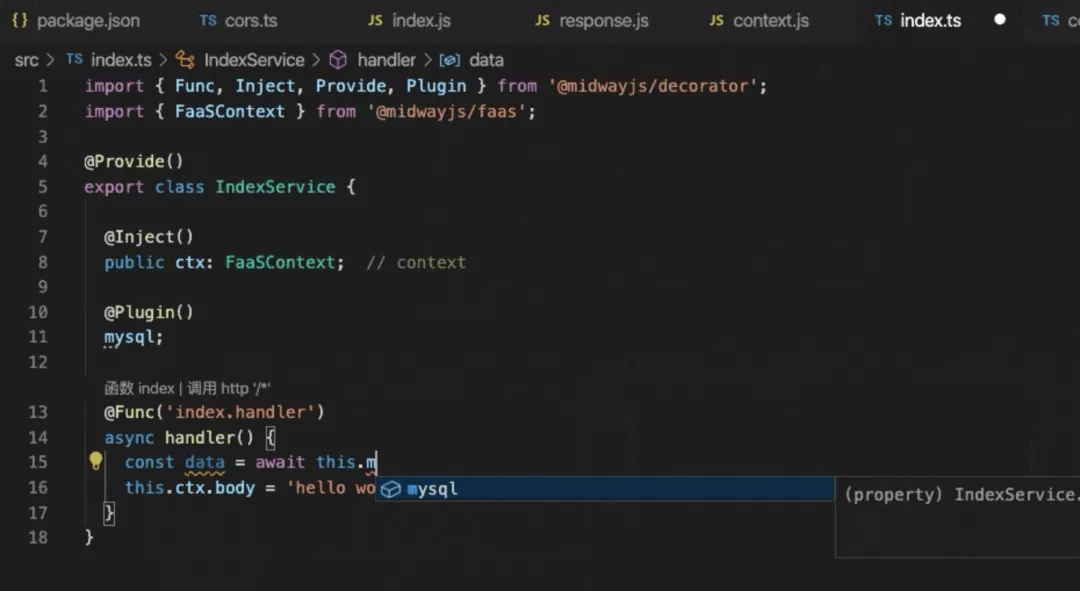

去年阿里提出 Serverless 架构,并利用其新一代研发架构,减少了大量研发人员对基础设施和运维的关注。对前端开发者而言,他们只需写几个函数即可实现后端业务逻辑,推动业务快速上线,让整个前端研发效能提升 50%。